こちらの天満宮はJR長崎本線佐賀駅の北北西およそ7kmほど、佐賀県佐賀市立大和中学校からは西北西に300mほどの距離、佐賀市大和町大字東山田東山田地区の町中に鎮座されております。

長崎自動車道佐賀大和ICからは南西に1.5kmほど、県道48号佐賀外環状線立石北交差点から県道212号川上牛津線を600mほど北上したところの県道沿いに位置します。

大和町川上地区との区界に近く、県道の西側には広大な田畑が広がっており閑静な住宅地の入り口にあたり、古くからこの東山田地区の氏神様として祭祀されてきたものと思われます。

境内入口に立つ台輪鳥居。貫の部分は新しい石材で補修されているようです。

鳥居に掛かる「天満宮」の神額。

瓦葺き入母屋造りの拝殿。

本殿覆堂。

境内西側には仏像や石祠が並べてあります。

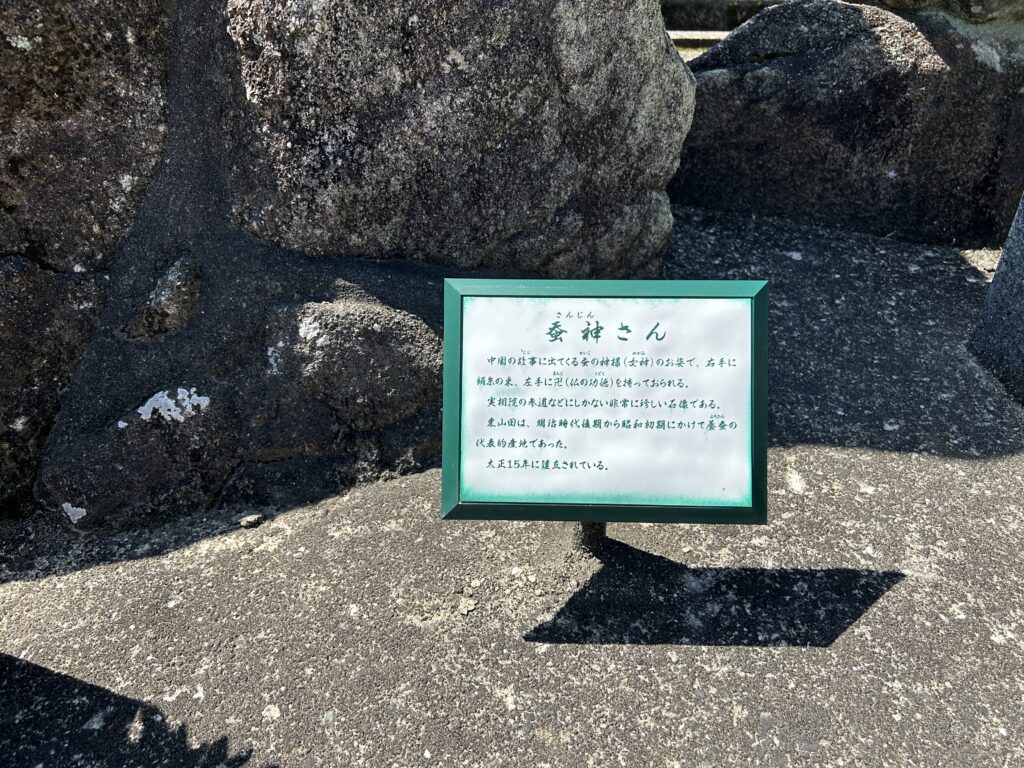

蚕神。

東山田地区は昭和の初めのころまで養蚕が盛んだったということなので、その間に祭祀されたものだと思われます。

養蚕が盛んだったころ、日本国内で養蚕を行っていた地域ではそれぞれに石造物を作り、「蚕神」「蚕影神」「養蚕神」などと呼んで信仰したと言われています。

地域の皆さん、おそらく子どもたち向けの説明書きかと思われます。

どうやら説明書きによると、この蚕神様は大正15年に建立されたようですね。

勢至菩薩。

庚申様。

境内周りには花が植えられており、社殿自体は古くなっているものの氏子の皆様による清掃が境内の隅々まで行き届いていて、とても清々しい気持ちで参拝させていただくことができました。

さて、こちらでは子どもから大人を含め地域全体でこの神社に親しみを持つような取り組みがなされているように感じました。

まさに昭和の時代がそうだったのではないかと思います。人と人の関りが薄くなっている現代ですが、こうした取り組みを続けていくことは大切なことなのではないのかなとあらためて思いました。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント