こちらの湊疫神宮(八坂神社)は、JR唐津線西唐津駅の北方およそ8km、佐賀県唐津市湊町岡地区の集落南の町外れに鎮座されます。

国道382号線の湊交差点を西に、民家の間を通る細い路地を500mほど行ったT字路を左折し、60mほど進んだ先の町角に位置しています。

参道には三の明神鳥居が立ち、二の鳥居が30mほど東に道路を跨ぐように立っています。じつはここから800mほど東、国道382号線を挟んだ湊浜港の「神集島行定期船待合所」付近に一の台輪鳥居が建立されております。

拝殿の前寄進されている慶長2年建立の肥前鳥居は、肥前鳥居の中では小型な方ですが重厚感のある佇まいは流石としか言いようがありません。また、その両側には年代不詳の個性的な狛犬のほか計4対の狛犬が奉納されています。

古くこの地は鰐の浦と呼ばれていましたが、神功皇后が新羅征伐の際に軍船を停めた折り、良き港とおっしゃられたことから湊という地名になったと伝えられています。

社頭。二の明神鳥居。

「湊疫神宮」の神額が掛かります。

神門の前の三の明神鳥居。

「湊疫神宮」の神額。

神門と昭和53年(1978年)建立の陶器製狛犬。

手水舎。絡みつくような蘇鉄がすごいですね。

境内の様子。

厄割玉。

拝殿前の四の肥前鳥居。慶長二年寄進の刻銘が入っており、小型ではありますがその存在感のある佇まいは流石です。

村社 八坂神社 東松浦郡湊村大字湊

祭神 素戔嗚尊 大己貴命 少彦名命 事代主命 稲田姫命此地上古は鰐の浦と呼ひしも、神功皇后新羅征伐の時此所に御繋船ありしより、地名を湊と称ふるに至れりと、創建の年代詳かならさるも、今残れる神事より推考すれは、皇后御繫船以前より鎭座ありしが如し、一月十五日の神事に、皇后の柏木を焚き其灰を振り凱旋を祈られたる故事として子中の者灰を振り来る、今之を灰振祭と云ふ、又社前に上古の石鳥居あり、延歴三云々と纔に見ゆるにても亦古きことを知らるべし、波多氏此地を領するや社殿を改興し神田を奉納して崇敬深かりしか、其没落と共に神田は没収せられたり。明治六年村社に列せらる、今の社殿は明治三十九年に改築せり。

境内社 若宮社 八幡神社 稲荷神社

佐賀県神社誌要より

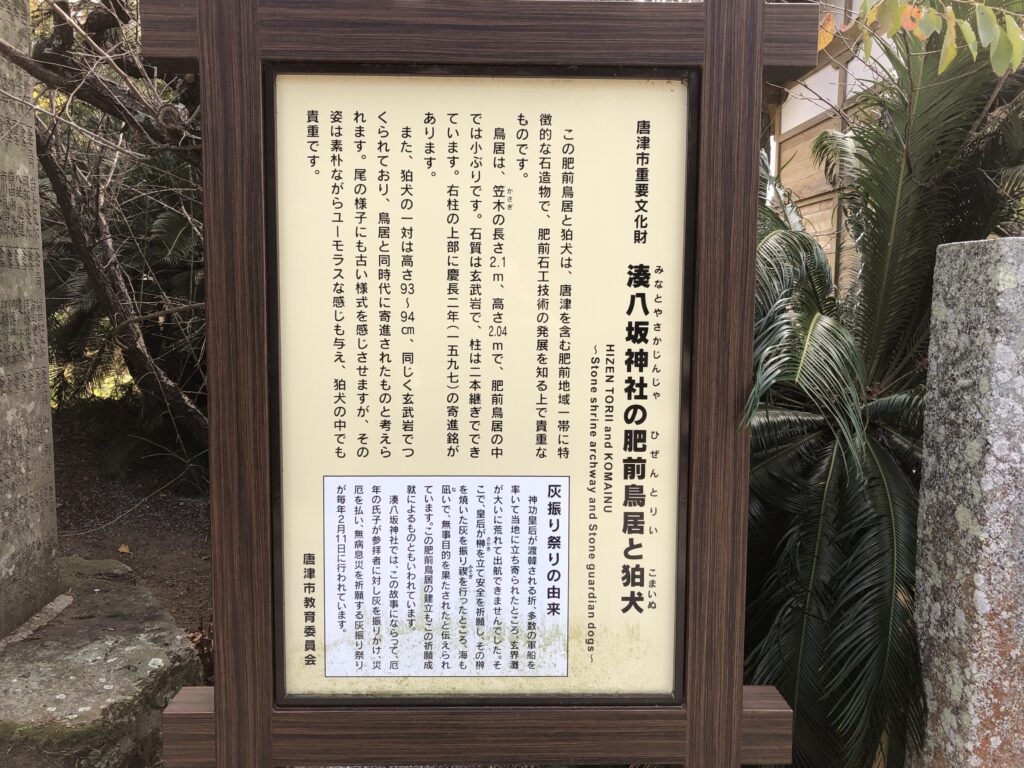

この肥前鳥居と狛犬は、唐津を含む肥前地域一帯に特徴的な石造物で、肥前石工技術の発展を知る上で貴重なものです。

境内の案内板より

鳥居は、笠木の長さ2.1m、高さ2.04mで、肥前鳥居の中では貴重です。石質は玄武岩で、柱は二本継ぎでできています。右柱の上部に慶長二年(一五九七)の寄進銘があります。

また、狛犬の一対は高さ93〜94cm、同じく玄武岩でつくられており鳥居と同時代に寄進されたものと考えられます。尾の様子にも古い様式を感じさせますが、その姿は素朴ながらユーモラスな感じも与え、狛犬の中でも貴重です。

製作年代は分かりませんが、肥前鳥居と時を同じくして寄進されたと考えられているので肥前石工による狛犬と思われますが、佐賀県内でもあまり見られない個性的な狛犬です。

拝殿の様子。

流造の本殿。

玉垣で囲われた末社。若宮社と八幡神社のどちらかということでしょうか。

末社を守護する陶器製の狛犬。

背中に「中野窯元 四代 陶痴 造」の刻銘が入るので、中野陶痴窯の四代目の手による作品かと思われます。

多宝塔?

神門の北側の境内入口に居る唐津型の狛犬。

台座には「値川内村 石工 棟梁 徳永東右エ門 徳永茂東治 五十三歳作之」と「萬延元年庚申6月吉日」の刻銘が入ります。

社務所。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント