こちらの入野神社は唐津市肥前市民センターの北北東およそ800mの距離、佐賀県唐津市肥前町入野地区のほぼ中央の小山の上に鎮座されます。

県道217号星賀港線の入野警察官駐在所の手前、肥前中学校前バス停から細い道を北へ入り400mほどの三差路を右に200m進んだ左手に位置しており、200mほどの坂道の参道が一直線に境内へと伸びています。

周りを玉垣で囲われた境内の石段を上がると、左右に建立された飛び狛灯篭に続き明治19年生まれの唐津型狛犬と一の鳥居が出迎えてくれます。緑で囲まれた境内には入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立され、天満神社など近隣地区にあった4つの神社が合祀されています。

社頭。

飛び狛灯篭。

境内入口に立つ一の台輪鳥居。

「入野神社」の神額。

そして一の鳥居の前の狛犬さん。一見してそれとわかる唐津型の狛犬さんですw

「明治十九年丙戌八月日」「値川内村 石工 徳永重兵衛 徳永庄次郎」の刻銘が残ります。

社務所と藤棚。

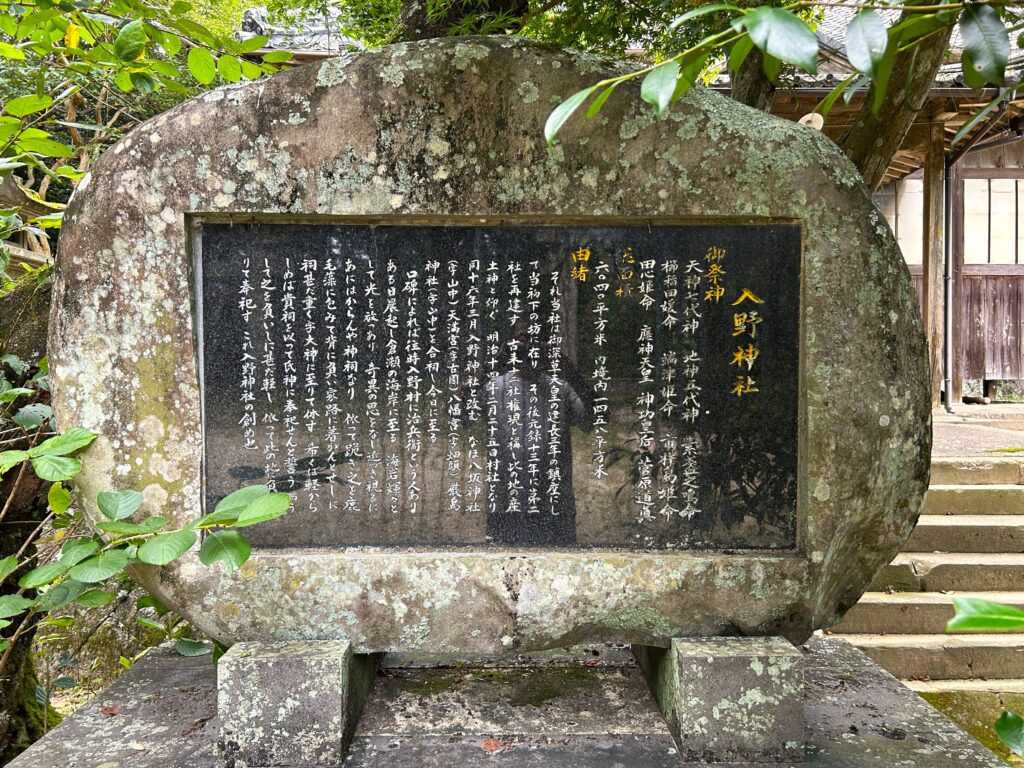

入野神社の案内の石碑。

御祭神 天神七代神 地神五代神 素盞之鳴尊 櫛稲田姫命 端津姫命 市杵島姫命

石碑より抜粋

田心姫神 応神天皇 神功皇后 菅原道真

下の境内よりさらに一段高く玉垣がめぐらされた上の境内に建立された入母屋造りの拝殿。重厚感のある入母屋造り妻入りの向拝が設けられています。

拝殿の中の様子。

境内の西側にある鳥居。

「菅原神社」の神額が掛かります。

「明治廿六年癸巳四月」「石工 徳永政次郎」の刻銘が入ります。

徳永政次さんは、唐津市肥前町納所京泊の「鎮守神社」の狛犬も制作されているようです。

菅原神社二の台輪鳥居。

二の鳥居には「天神宮」の神額が掛かります。

「寛延二年己巳」の刻銘が入ります。

こちらも石段を上がり上の境内に上がります。両横には飛び狛灯篭が居ます。

三の鳥居。

三の鳥居には「大権現」の神額が掛かります。

左の柱には「元禄十三庚辰八月吉日」の刻銘が入ります。

銅板葺きの流造の本殿。

十二社権現として建長3年(1251年)に創建、明治16年3月に入野神社に改められて山中地区の「八坂神社」と「厳島神社」、古薗地区の「天満宮」、畑頭地区の「八幡宮」が合祀されたとあります。

規模としても結構存在感のある神社ですが、インターネットで検索してみても情報は少なく、参拝に来るのはおのずと地元の氏子さんだけになるのでしょうね。

やはり地方の神社の存続というのは、これから先はなかなか厳しい状況にあるのかなとつくづく感じてしまいます。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント