こちらの青幡神社は、JR佐世保線北方駅の南方およそ2kmの距離、国道34号線沿線の北方駅近くにある焼米橋バス停付近から南下した、佐賀県武雄市北方町大字芦原地区の集落南にそびえる勇猛山の山裾に鎮座されます。

参道入口のコンクリート製の神橋を渡ると石灯篭と案内板が立っており、なだらかな坂道の参道が吸い込まれるように山へと延びています。

境内入口の石段参道前には「青幡山」の神額が掛かる文政二年造立の台輪鳥居が奉納され、石段を上った先の境内には入母屋造の拝殿と流造の本殿が建立されており、阿形が構えで吽形が玉取りという個性的な塩田型狛犬が守護しています。

創建は天正十五年から天正十七年ごろ、御祭神は嵯峨天皇の皇子である源融と合祀により追加された菅原道真、海津見神、豊玉彦命の四柱です。

社頭。勇猛山へと向かって伸びる参道。

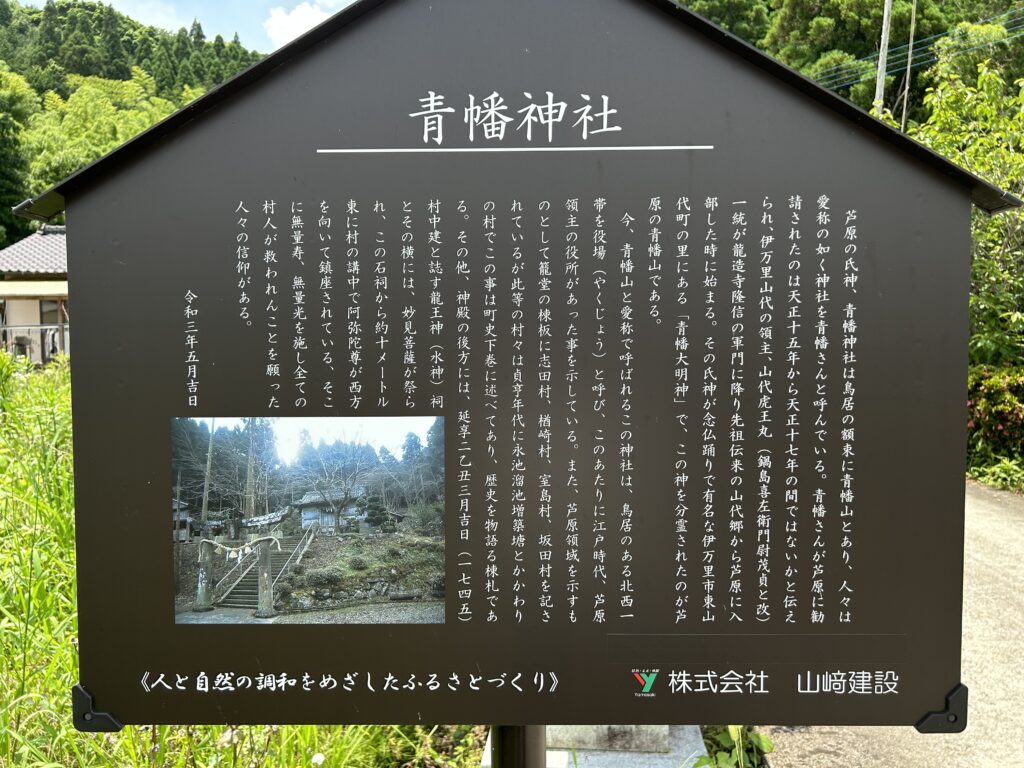

案内板。

境内入口の石段前に立つ鳥居。

鳥居には「青幡山」の神橋が架かります。

右の柱に「文政二年己卯春」の刻銘が入ります。

境内へ続く石段。

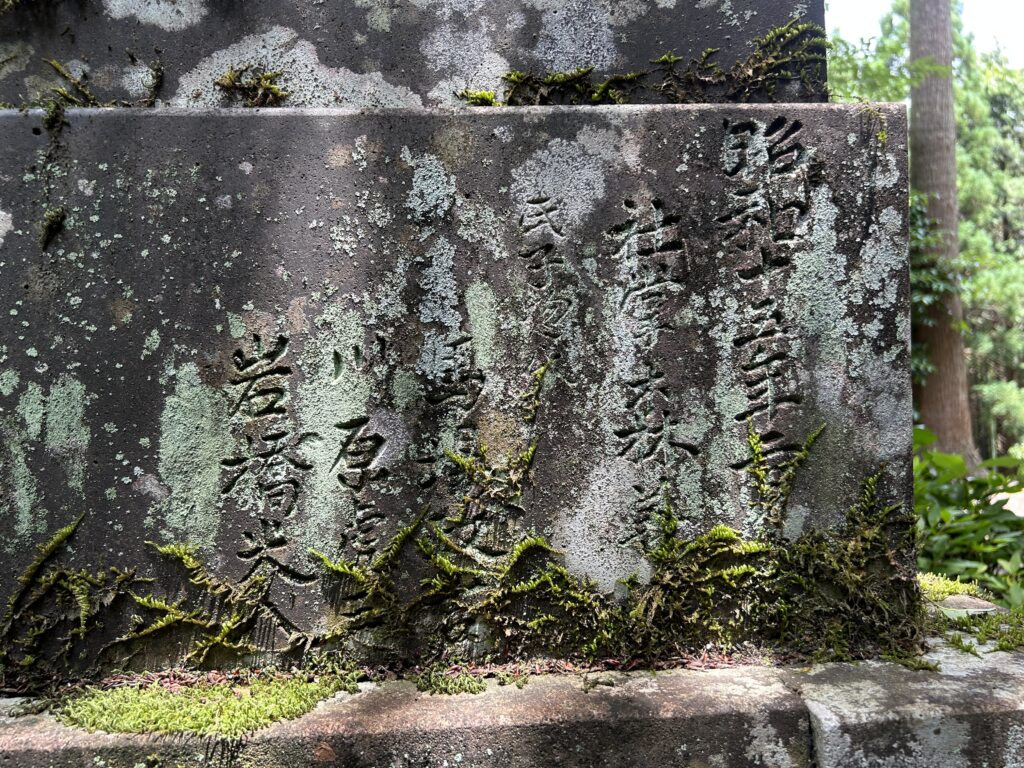

吽形が玉取り、阿形は構えの狛犬さんです。

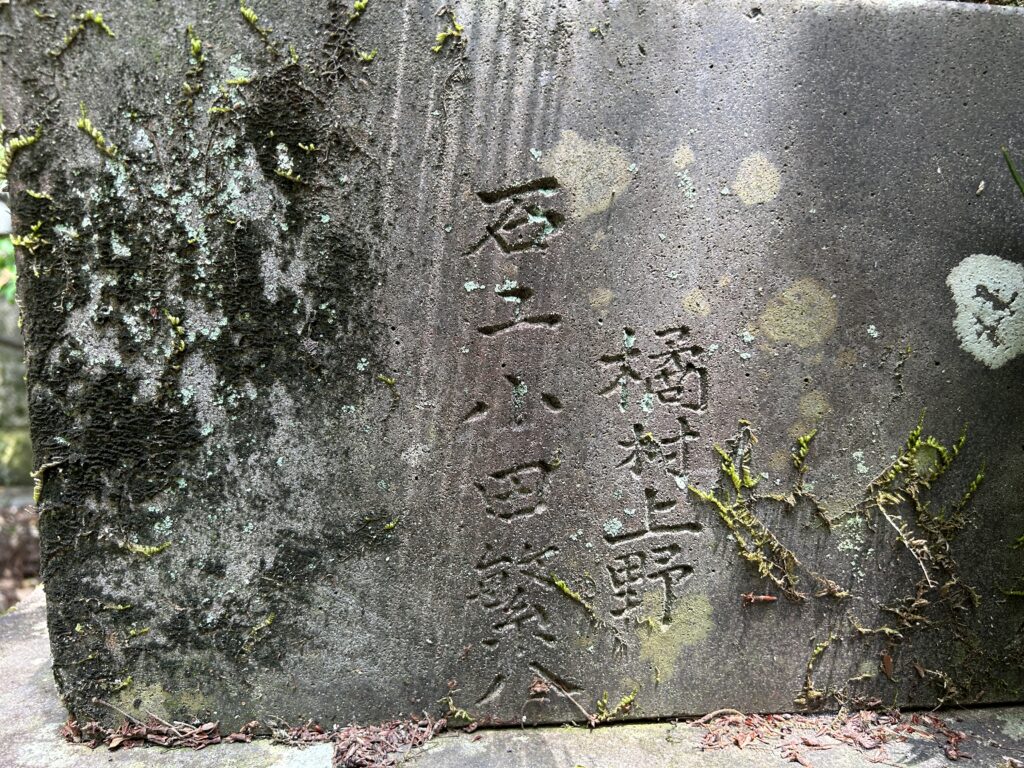

昭和15年2月生まれの狛犬さんで、橘村上野(現:武雄市橘町大字永島)の石工小田繁八さんが製作されたものでした。下の二つの神社にも小田繁八さんが製作された狛犬さんが居ます。

瓦葺き入母屋造りの拝殿。虫よけなのでしょうか、格子の部分にすべて透明のビニルフィルムが張り巡らされていました。

拝殿の中の様子。

青幡神社

拝殿内由緒書きより

当社は伊万里市山代町里に鎮座の青幡神社から分祀され、現在の場所に祭られたものである。「佐賀県神社誌要」によれば、村社青幡神社 芦原

祭神 源融 菅公 海津見 豊玉姫

大治二年(一一二六)正月九日第八代源久其祖融を山代郷に勧請して青幡大明神を号せしが、其後矞山代虎王源貞(芦原初代)に至り、秀吉の名を受け本領は松浦豊前守に譲り、自身は幼少の故を以て三百町の扶助を受け隆信に預けられ芦原後藤貴明居城に移りしにより、天正十五年(一五八七)青幡大明神も分霊して、分の社地に奉祀せり。爾後明治十二年八月七日村社。氏子八六戸とあり、鳥居の額には「青幡山」右柱に「文政四巳」(一八二一)中春川原善右エ門、川内野忠右エ門」と刻んである。又青幡・若松社社宮司の「明細書」「由緒記」によっても同意同文のことが記されている。昭和六十三年十二月吉日

青幡神社 杵島郡下村大字芦原

“佐賀県神社誌要”より引用

祭神 源融 菅原道真 海津見神 豊玉彦命

大治二年正月九日、源久其祖融を山代郷(西松浦郡)に勧請して青幡大明神(本社は融公外数神を祭る)を號せしが、其後矞山代虎王源貞に至り、秀吉の名を受け本領は松浦豊前守に譲り、自身は幼少の故を以て三百町の扶助を受け、龍造寺隆信に預けられ、芦原後藤貴明居城に移りしにより。天正十五年青幡大明神(源融)を分霊して今の社地に奉祀せり。爾後其の子孫並に尊信一層厚きを加へたり。明治十二年八月七日村社に昇格せらる。無各社合祀に依り祭神菅原道真外二柱を追加す。

本殿。

手水舎。

御堂。

こちらの青幡神社さんは伊万里の青幡神社さんから分霊を受けて勧請されたとのことでした。

そういえば伊万里の青幡神社さんも参拝していたことを思い出しました。まだブログにアップしていなかったようでしたので明日アップしようと思います。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント