こちらの潮見神社はJR佐世保線武雄温泉駅の南東およそ3.8kmの距離、佐賀県武雄市橘町大字永島字潮見地区に鎮座されます。

国道34号線「武雄高校前」交差点から県道330号武雄塩田線を南へ3.5kmほど、長崎自動車道の高架下を抜けた先の右側の山中に位置します。道路沿いに建立された一の鳥居から南に180mほど先に下宮と中宮が建立され、上宮はそこからさらに南の標高150mほどの小山の三合目辺りに位置しています。

参道の東側には神六山からの流れを源流とする潮見川が流れています。蛇行が著しいことで大雨の際に度々氾濫を起こし、暴れ川とも呼ばれている六角川の上流にあたります。

潮見城の初代城主である橘公業公が、こちらの潮見神社を橘一族の氏神社として崇敬していたことから中宮には橘公業公が祭神として祭祀されています。

山道を上った上宮の境内入口には三の鳥居が奉納され、境内には棟瓦に橘家の家紋の橘紋が入る入母屋造の拝殿と流造の本殿が建立され、それらを計四対の狛犬が守護しています。上宮には伊弉諾尊、伊弉冉尊、橘諸兄の三柱が祭祀されます。

社頭。

老朽化が進んでいるためか、鳥居の前には「通行禁止」の看板が建てられ、鳥居の下は通らないようにとの注意書きがありました。

一の鳥居には「正一位潮見大明神」の神額が掛かります。

長い参道が伸びています。

途中にある土俵。

そして御堂。

なぜか「かっぱ」の像がたくさんあります。

二の台輪鳥居。柱を除き大部分は新石材で修復されているようです。

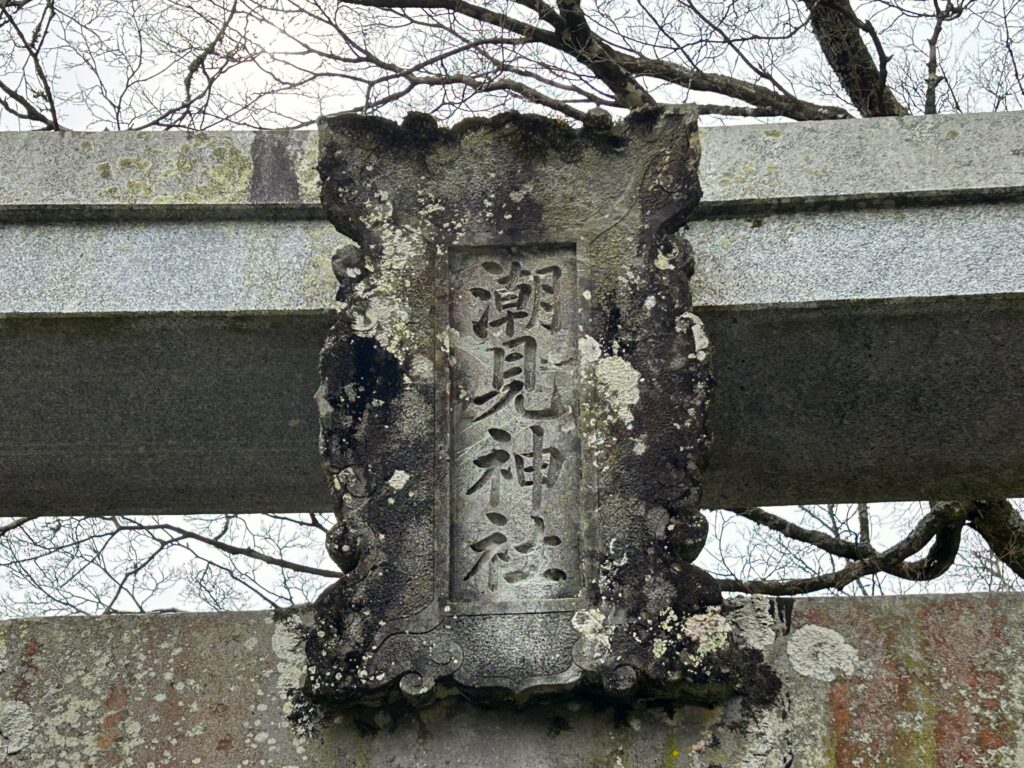

二の鳥居には「潮見神社」の神額が掛かります。

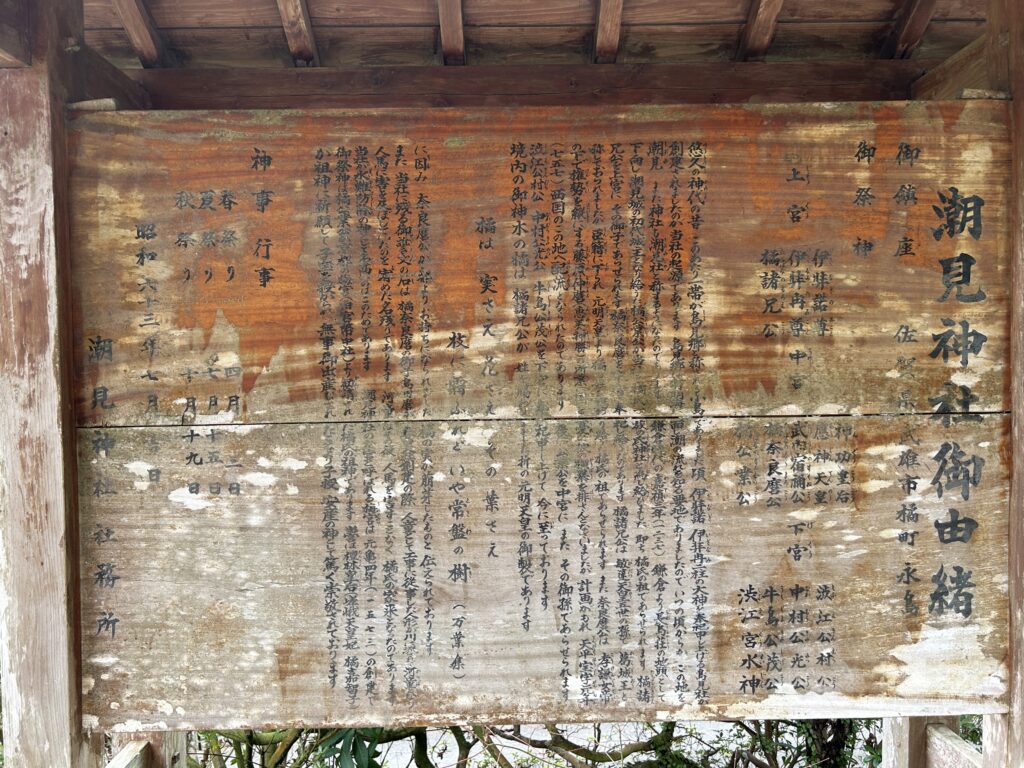

案内板。

潮見神社御由緒

御鎮座 佐賀県武雄市橘町永島

御祭神

上宮 伊弉諾尊 伊弉冉尊 橘諸兄公

中宮 神功皇后 應神天皇 武内宿禰公 橘奈良麿公 橘公業公

下宮 渋江公村公 中村公光公 牛島公茂公 渋江宮水神悠久の神代の昔、このあたり一帯が島見郷と称される小島でありました頃、伊弉諾、伊弉冉二柱の大神を奉祀申し上げる鳥見社が創建されたのが当社の起源であります。鳥見郷は有明海に面し、潮の流れを知る要地でありましたので、いつの頃からか、この地を潮見、また神社も潮見社と称するようになったのであります。鎌倉時代の嘉禎三年(一ニ三七)鎌倉より長島荘の地頭として下向し潮見城の初代城主になり給うた橘公業公が当社を橘氏一族の氏神社と為し給ひました。即ち橘氏の祖であらせます。橘諸兄公を上宮に、その御子であらせられます橘奈良麿を中宮に奉祀し給うたのであります。橘諸兄公は敏達天皇五世の孫で、葛城王と称しておられましたが、臣籍に下られ、元明天皇より橘の姓を賜り給うた橘氏の祖であらせられます。また橘奈良麿公は、孝謙女帝の下で権勢を縦にする藤原仲麿(恵美押勝)の所業に国を憂ひ彼の横暴を排さんとなさいましたが、計画がもれ、天平宝字元年(七五七)西国のこの地へ配流となられたのであります。後に公業公を中宮に、また、その御孫であらせられます渋江公村公、中村公光公、牛島公茂公を下宮に奉祀申し上げて、今に至っております。境内の御神木の橘は橘諸兄公が姓を賜りました折の元明天皇の御製であります。

中宮の開放的な唐破風付き入母屋造の拝殿。

唐破風の上には橘家縁の「橘紋」、屋根の棟の部分には「平角に橘紋」が入っています。

橘諸兄(たちばなのもろえ)公は奈良時代の皇族で、万葉集の撰者でもあり初名は葛城王(葛木王)で、のちに橘宿禰から橘朝臣姓となった方です。

橘諸兄公を主祭神に持つ神社はこれまでにも数社ありました。

拝殿の中の様子。「中宮社」の社号額が掛かり、綺麗な天井絵も確認できます。

中宮本殿。昭和15年生まれの玉取りと構えの塩田型狛犬が守護しています。

こちらが下宮。

上宮へはさらに南の小山の方に山道の参道を上っていくことになります。上宮の手前に駐車スペースが設けてありますが、道幅が狭いところがあるので軽自動車じゃないと無理なようです。

山道を登り上がったところにある上宮入口に立つ三の台輪鳥居。

鳥居には「潮見神社」の神額が掛かります。

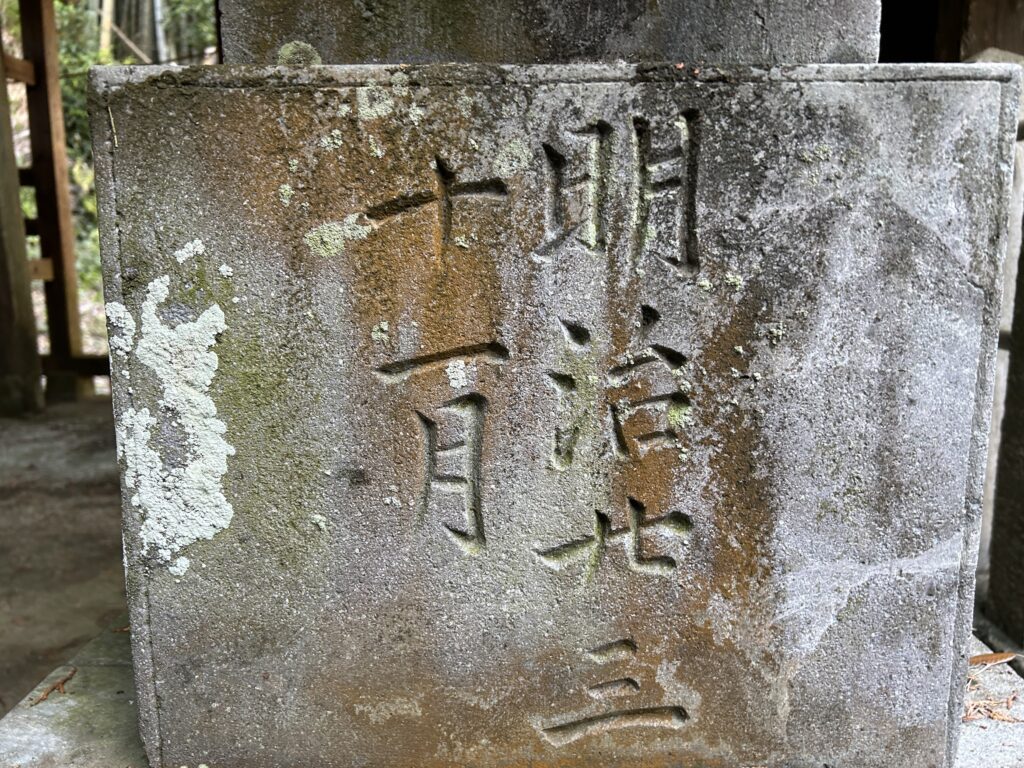

左の柱には「正徳乙未秋九月吉日」の刻銘が入ります。正徳五年造立の鳥居です。

御堂。だいぶ右に傾いてますね。

上宮の入母屋造の拝殿。こちらの拝殿の棟部分にも「橘紋」が見えます。

向拝下の様子。

拝殿の中の様子。

こちらにも天井絵と奉納絵馬が見られ、奥の長押には「潮見神社」の社号額が掛かります。

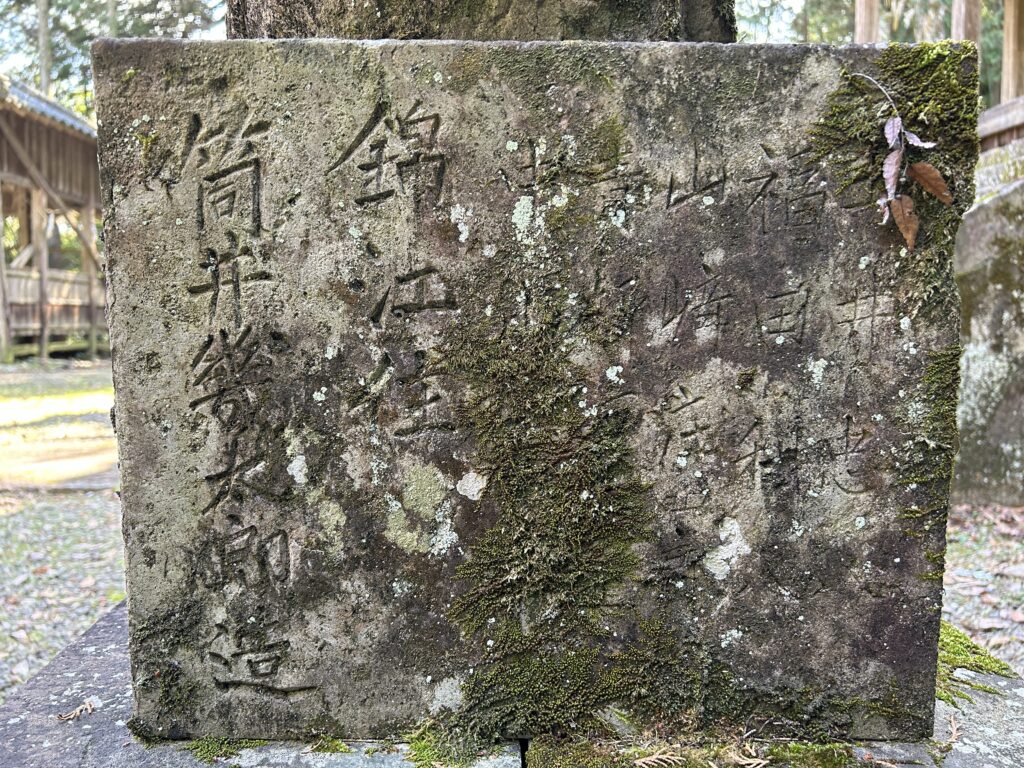

そして拝殿前には塩田型の狛犬が奉納されています。

台座には「明治廿三稔仲秋」と「錦江住 筒井幾太郎造」の刻銘が入ります。

吽形の狛犬のお腹の部分には、仔狛がしっかりしがみついていますw

手水鉢。施されている彫刻は鳩とウサギに見えますが、創建の起源となった「鳥見社」に起因するものなのでしょうか。

「石工 小田勝喜」の刻銘が入ります。

「天照皇太神宮講会の碑」。

伊勢神宮参拝講の碑として寛文七年に建立されたもの。

本殿前の様子。

本殿の中の様子。花瓶にも「橘紋」が確認できます。

本殿前には三対の狛犬が奉納されています。

まず一対目はすっかり塩田型の代表格となった玉取りと構えが対になった狛犬です。

台座には「明治廿三 十一月」「藤津郡石垣 石工 永石秀造」の刻銘が入ります。

そして次が二対目の狛犬。

全体的に彫りが浅く、前肢と後肢の間が刳り抜かれていないので「はじめ狛犬」ではないかと思われます。

阿吽ともに右前脚先が欠けているためなのか、支えられるような感じに足元に石が置かれています。

そして下が三対目の狛犬さん。

先代さんなのでしょうか、阿形は両前脚が欠損しております。

浮き出るあばら骨や顔の造形からみやき型の狛犬であろうと思います。吽形の台座には「施主 松尾弥相吉右エ門」阿形の台座には「寛政二年」の刻銘が確認できます。

透かし塀で囲われた流造の上宮本殿。

石祠。

御神木のイチイガシ(左)とケヤキ(右)。

最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント