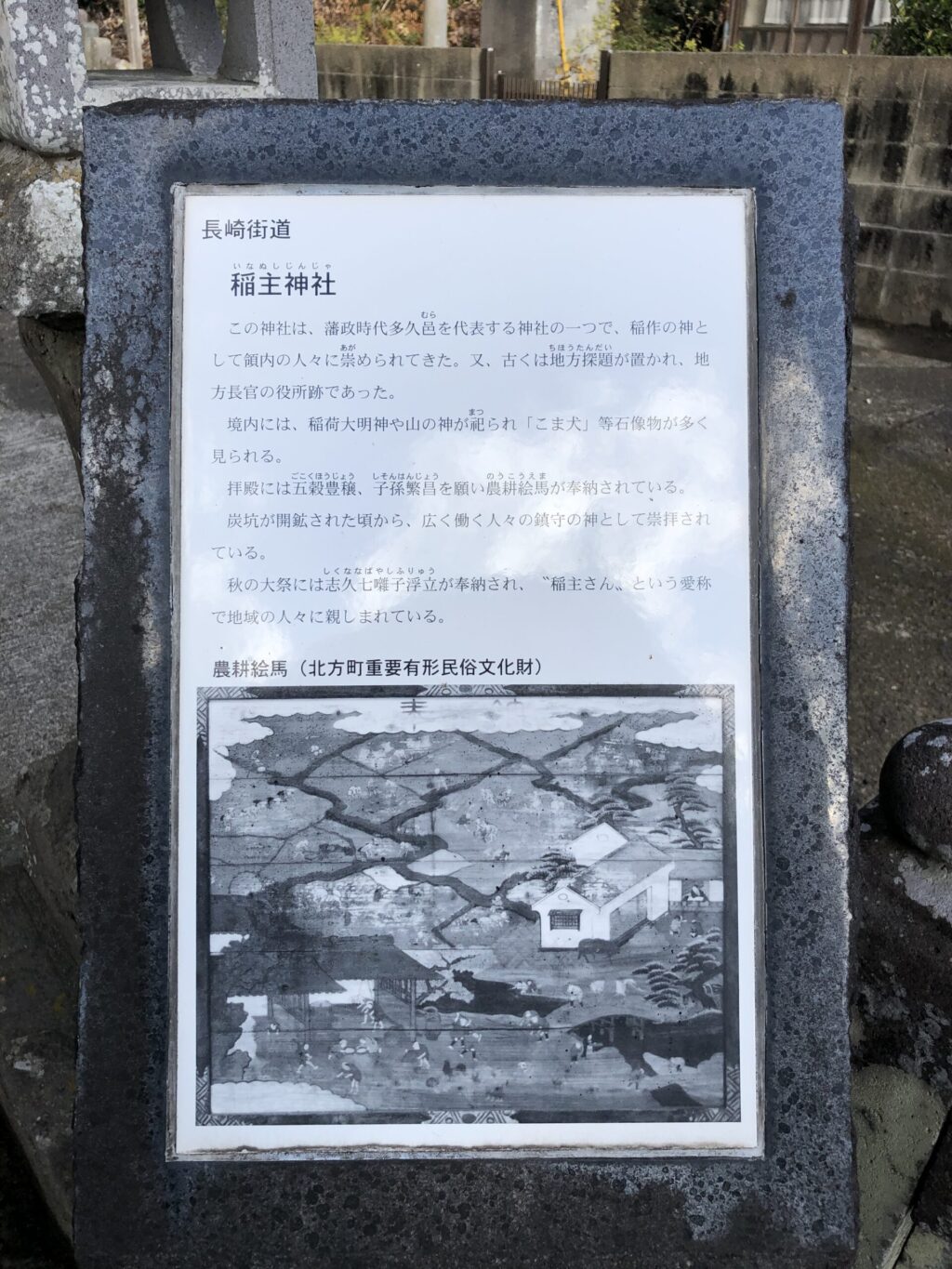

こちらの稲主神社はJR佐世保線北方駅の西北西およそ1.5kmの距離、佐賀県武雄市北方町大字志久の高野地区に鎮座されます。

武雄市内から佐賀方面に向かう国道34号線沿い、武雄市役所北方支所前にある「北方支所前」の信号機の北側にある鎮守の森に囲まれた小丘の上に位置しています。

国道から入った石段参道前には一の鳥居が建立されており、神橋を渡り五十段ほどの石段を上った先の境内に二の鳥居、さらに石垣が組まれ玉垣が巡らされた上の境内に、千鳥破風唐破風付き入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立されています。

拝殿の向拝虹梁の上には龍、木鼻には獅子と獏の見事な彫刻が施されており、明治生まれの砥川型狛犬が守護しています。

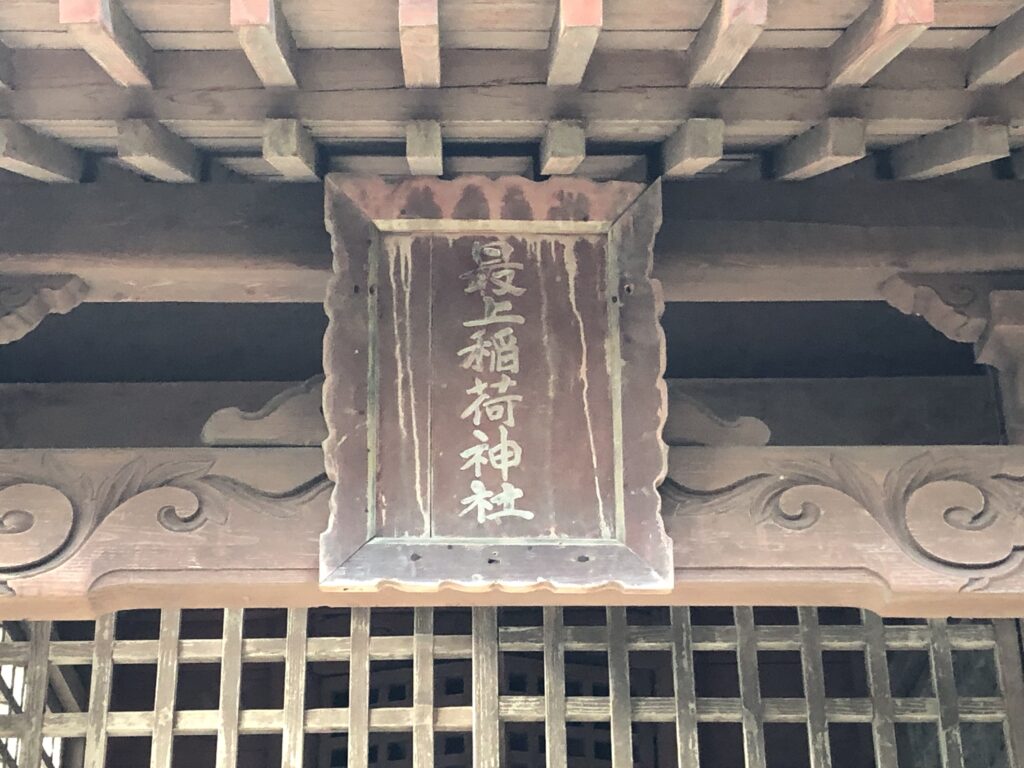

境内社の最上稲荷神社には狛犬灯篭や肥前狛犬が奉納されおり、境内を見渡せば御神馬や御神牛に米俵といった多くの石造物が奉納されており、かなり見ごたえがある古社です。御祭神は倉稲魂命、木之元氏霊神の二柱です。

北方支所の広い駐車場の、ほんの隅っこの方に車を停めさせていただいて参拝させていただくことにしました。

国道34号線を渡ると、入口にはすぐに一の鳥居(台輪鳥居)があります。

神額には「稲主神社」とあります。

神橋。明治23年に架設された13桁の単径間円弧桁橋です。

神橋を渡ると飛び狛が乗る灯籠が立っております。

残念ながら劣化が進んでおり、吽形の方は顔の様子が確認できませんでしたし、阿形の方は顔の表情はしっかりとしていたものの胴の部分から先が欠落していました。

参道の階段。

下の境内の入り口に奉納されている二の台輪鳥居。

御牛像と御神馬。

御堂。

二段に組まれた石垣と、山肌には人が削って造られたたと思われる階段が設けられています。

手水舎。

樹齢310年の楠の御神木。

その左隣には「四十五口径三十糎演習弾」が置かれています。

日本帝国陸軍、もしくは海軍から払い下げられたもののようですが、関係文書によると払い下げられた砲弾は当初3個あったようですが、現在は1個だけ残っていました。

この楠も鎮守の森を形成するための大きな役割を担っているようですね。

拝殿前にも飛び狛が乗る灯籠がありましたが、残念ながらこちらも吽形は欠落しておりました。

風化によるものかいたずらによるものかはわかりませんが、こういう古いものを後の世代に残していくという努力は惜しまずにやっていかなければと思うところです。

米俵の石像。

銅板葺き千鳥破風唐破風付きの拝殿。

明治31年生まれの狛犬さんには「砥川村石工 永石庄吉」の刻銘が入ります。

砥川石工は塩田石工と値賀石工とともに佐賀の代表的な石工集団ですが、なかでも砥川が佐賀の石工産業の中心となっていて塩田と値賀のルーツだと言われているようです。

筋肉質でとても力強さが感じられる、鬣と尾の流れがとても美しい狛犬さんでした。

拝殿前の様子。

向拝虹梁の上に施されている龍の細工が見事です。

木鼻の獅子と獏も見事です。

鎮守の森の中の社ということもあってか、雨が降ったあとなの湿気が凄く、境内の地面が苔むしたようにヌルヌルとした感じです。

そのせいなのか、地盤が緩くなっているようで石造物は自分の重みでだんだん傾いたり、沈下していったりしているようです。

境内社の前には狛犬灯篭と肥前狛犬が迎えてくれます。

と思ったのですが、よく見ると狛犬灯篭の方はどうやら狐様のようです。

「最上稲荷神社」。なるほど、お稲荷様でしたかw

やっぱり肥前狛犬はいい雰囲気を醸し出してくれますねw

透かし塀で囲まれた本殿。

こちらにもお稲荷さんが…。

山肌には上に上がる階段が彫ってあります。

社務所でしょうか?

こちらのお社も傾いています。

石仏や石祠が祀ってあります。

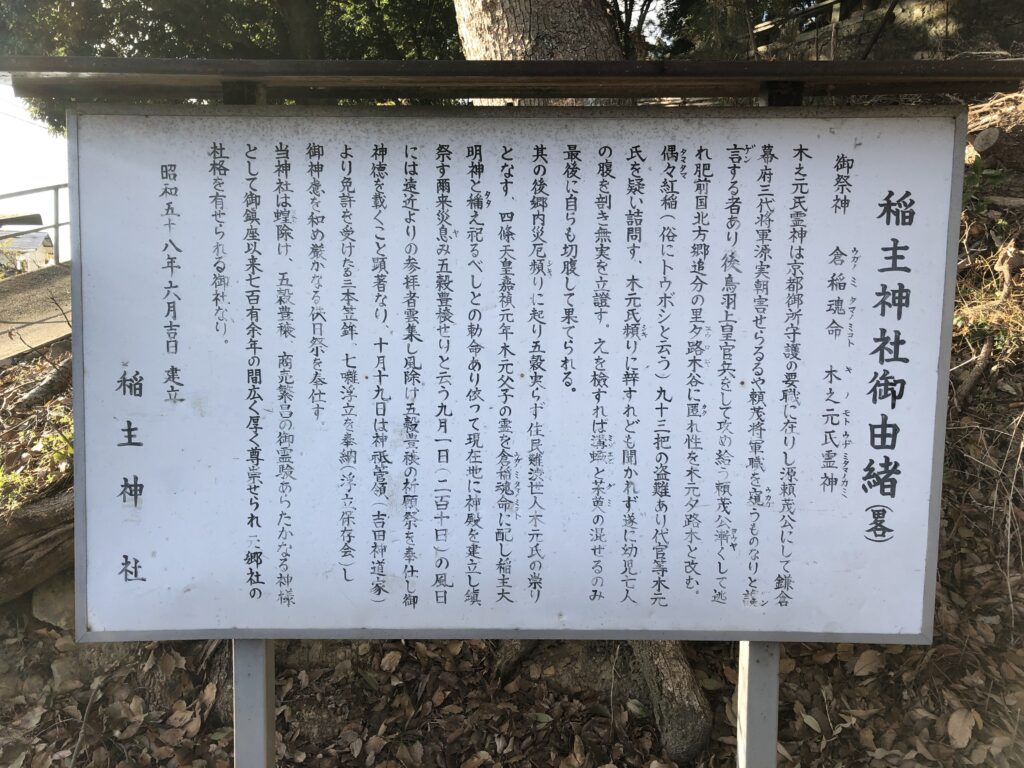

稲主神社御由緒

御祭神 倉稲魂命 木之元氏霊神

木之元氏霊神は京都御所守護の要職に在りし源頼茂公にして鎌倉幕府三代将軍源実朝殺害せらるるや頼茂将軍職を窺うものなりと讒言する者あり 後鳥羽上皇官兵をして攻め給う 頼茂公漸くして逃れ肥前国北方郷追分の里夕路木谷に匿れ姓を木元夕路木と改む。

偶々紅稲九十三把の盗難あり 代官等木元氏を疑い詰問す。木元氏頻りに辨すれども聞かれず 遂に幼児七人の腹を剖き無実を立証す。之を検すれば溝蝦と茱萸の混ぜるのみ 最後に自らも切腹して果てられる。

其の後郷内災厄頻りに起り五穀実らず住民難渋 世人木元氏の祟りとなす。四條天皇嘉禎元年 木元父子の霊を倉稲魂命に配し稲主大明神と称え祀るべしとの勅命あり 依って現在地に神殿を建立し鎮祭す 以来災息み五穀豊穣せりと云う 九月一日(二百十日)の風日には遠近よりの参拝者雲集し 風除け五穀豊穣の祈願祭を奉仕し 御神徳を戴くこと顕著なり。十月十九日は 神祇管領(吉田神道家)より免許を受けたる三本傘鉾、七囃浮立を奉納(浮立保存会)し 御神徳を和め 厳かなる供日祭を奉仕す。

当神社は蝗除け、五穀豊穣、商売繁盛の御霊験あらたかなる神様として 御鎮座以来七百有余年の間 広く厚く尊崇せられた 元郷社の社格を有せられる御社なり。

御火焚祭は12月8日に終わっているようで、12月末日に松飾りが施されるようになっていました。

倒れないように石碑をチェーンで引っ張っているのがお分かりでしょうか。

こちらにも地盤沈下の影響が現れているようです。

地域の皆さんが大事に守ってきた古社も、全国的に危うくなってきているところが多くなっているのかもしれませんね。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント