こちらの鏡神社はJR唐津線東多久駅の東南東およそ2.8kmの距離、佐賀県小城市小城町池上上右原地区に鎮座されます。

小城市の西端、県道284号別府牛津線停車場線と交差する「古賀宿」の信号から東、県道332号多久牛津線を牛津町方面に1.8kmほど行った道路沿い、里山に沿うように広がる集落の中ほどに位置しています。

道路際に一の鳥居、神門をくぐった先の境内の拝殿前には肥前鳥居が奉納され、狛犬灯篭と三養基型の狛犬が守護する唐破風付き入母屋造りの拝殿と、銅板葺き流造の本殿が建立されています。

御祭神は藤原廣嗣。聖武天皇の時代に太宰府で反乱を起こし(藤原廣嗣の乱)、唐津で官軍によって討たれたとのですがどうしてこの地に祀られるようになったのか、とても興味深いところではありますが分かりませんでした。

鏡神社という社号から、私の頭の中には唐津市にある鏡山の麓にある鏡神社が浮かんだのですが、なんとこちらの神社の裏の山も鏡山(標高130メートル)という名前でしたw

県道のすぐわきに一の明神鳥居が立っています。

近くに駐車するスペースがありません。どうやら境内に駐車するようになっているようです。

すぐ前を走っている県道はけっして広くないので、出入りの際は注意が必要です。

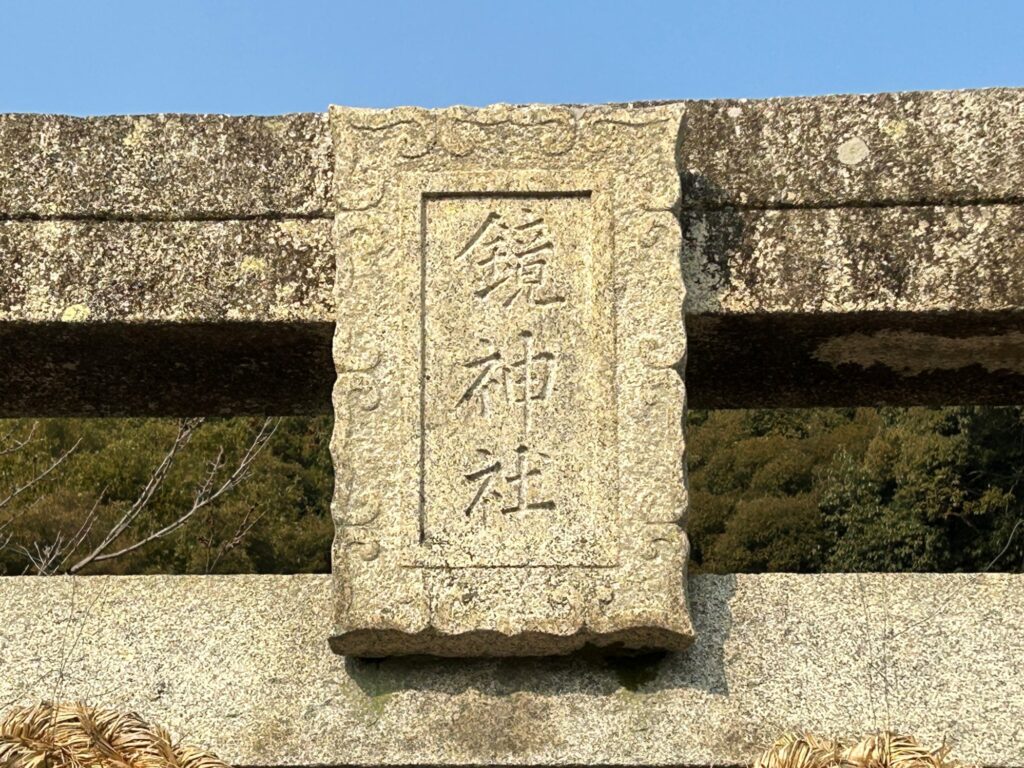

一の鳥居には「鏡神社」の神額が掛かります。

神門。

手水舎。

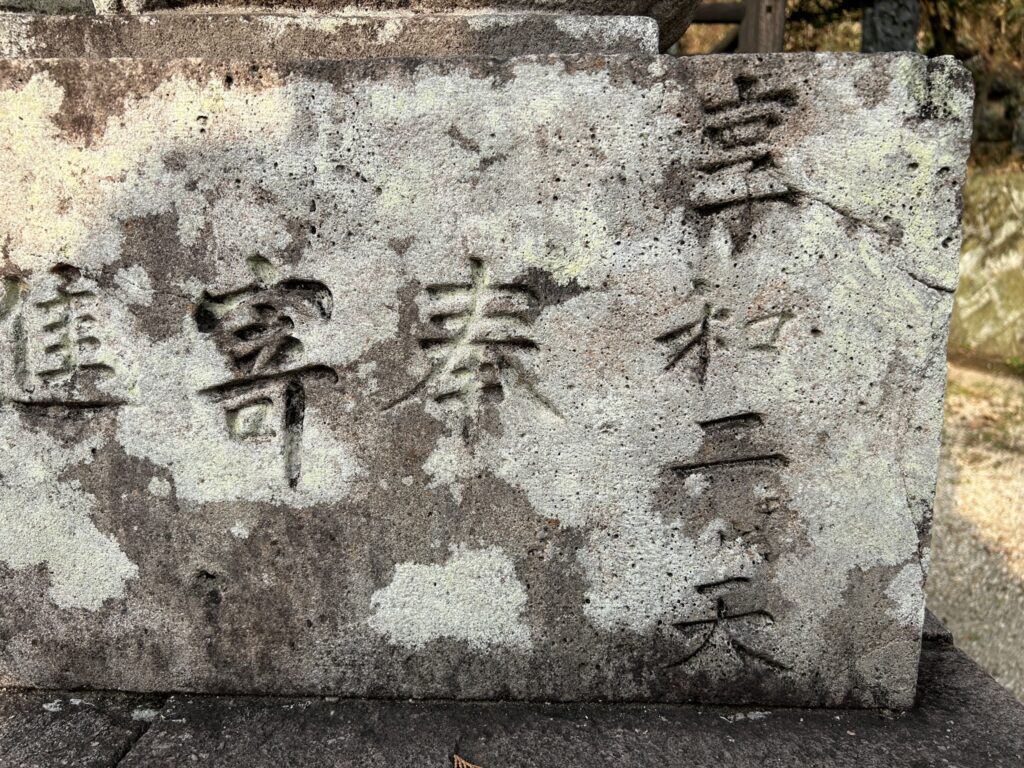

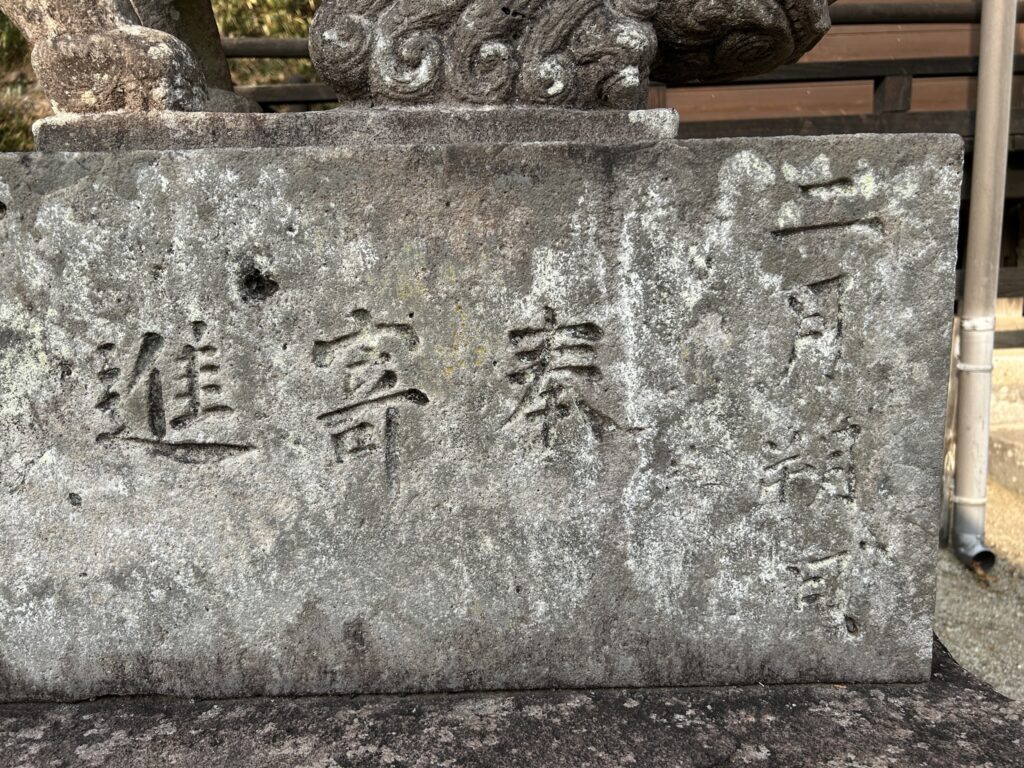

元和元年(1615年)に、有田八右衛門藤原朝臣茂成を大願主として建立された二の肥前鳥居です。

本当に素晴らしいですよね!惚れ惚れしてしまうシルエットです♪

おそらく貫の部分は新しい石材で補修されたのでしょうが、一体化した笠木と島木の三本継ぎと柱の三本継ぎ、そして柱が下にいくほど太くなっているという肥前鳥居の特徴がよく現れていますね。

二の鳥居に掛かるのは「鏡社」の神額です。

村社 鏡神社 小城郡三里村大字池上

“佐賀県神社誌要”より抜粋

祭神 藤原廣嗣

聖武天皇の御宇藤原廣嗣、日全國松浦郡畳崎に於て自盡するや、其震威鏡の如く、光輝空中に懸り、其光空中を射す、由つてその霊を祀る、是實に天平十七年十月十五日なり、其他巨細の事は文書の徴のすべきものなし。明治六年村社に列せらる。

こちらが拝殿。唐破風付きの入母屋造りです。

そして拝殿前には、やはり狛犬さんがしっかり守っておられました。

「享和二年壬戌二月朔旦」の刻銘が入る狛犬さんは、吽形が構えで阿形が蹲踞という組み合わせの三養基型の狛犬さんでした。

どこか獅子舞を思わせる顔立ちもユニークなのですが、蹲踞の姿勢の阿形の股間の部分には立派な男性の象徴が表現されていますw

製作された石工さんの名前が分からなかったのは残念でしたね。

※後述 みやき町に鎮座する千栗八幡宮の境内社「武雄神社」に安置されている狛犬も、同じ構えと蹲踞の組み合わせでよく似た感じの狛犬さんでした。

唐破風の向拝下の彫刻も見事な細工が施されていました。

そして危うく見逃してしまいそうになったのがこちらの狛犬灯篭ですw

この飛び狛さんはどちらも岩狛で、阿形はチンチンをしており吽形の方は逆立ちをしています。

拝殿前の狛犬さんといい、この神社の狛犬の組み合わせはとっても面白くて興味深かったですw

本殿。正面側の屋根が長く伸ばされている屋根の形状なので流造ですね。

獏と狛犬が睨みを利かせています。

左が「太神宮」。右が「稲荷社」と扁額。

左の「大乗妙典一字一石宝塔」と石祠群。

20代のころには裏道としてよく通っていた県道332号線ですが、もちろんこんな趣のある神社を知る由もありませんでした。

最近では車で走行中に鳥居を見かけると、なぜかドキッとするようになったのには自分ながら笑ってしまいますw

そういえば、昔この道でネズミ捕りに捕まったことがあったなあw

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント