こちらの中津隈宝満神社はJR長崎本線吉野ヶ里公園駅の東方およそ3.5kmの距離、佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈に鎮座されます。

国道34号線の「久留米分岐」交差点から東、県道22号北茂安三養基線を道なりに3kmほどの行った街なかの北側の小丘の上に位置します。

道路のすぐ脇に幟杭が建てられた入口には六段の石段があり、綺麗に舗装されたなだらかな参道には一対の石灯篭とともに一の肥前鳥居が建立され、そこから30mほど上がった先の八段ほどの石段を登ると境内です。

境内入口の二の鳥居をくぐると、三養基型の狛犬が守護する唐破風付き入母屋造りの本殿と流造の本殿が建立されております。

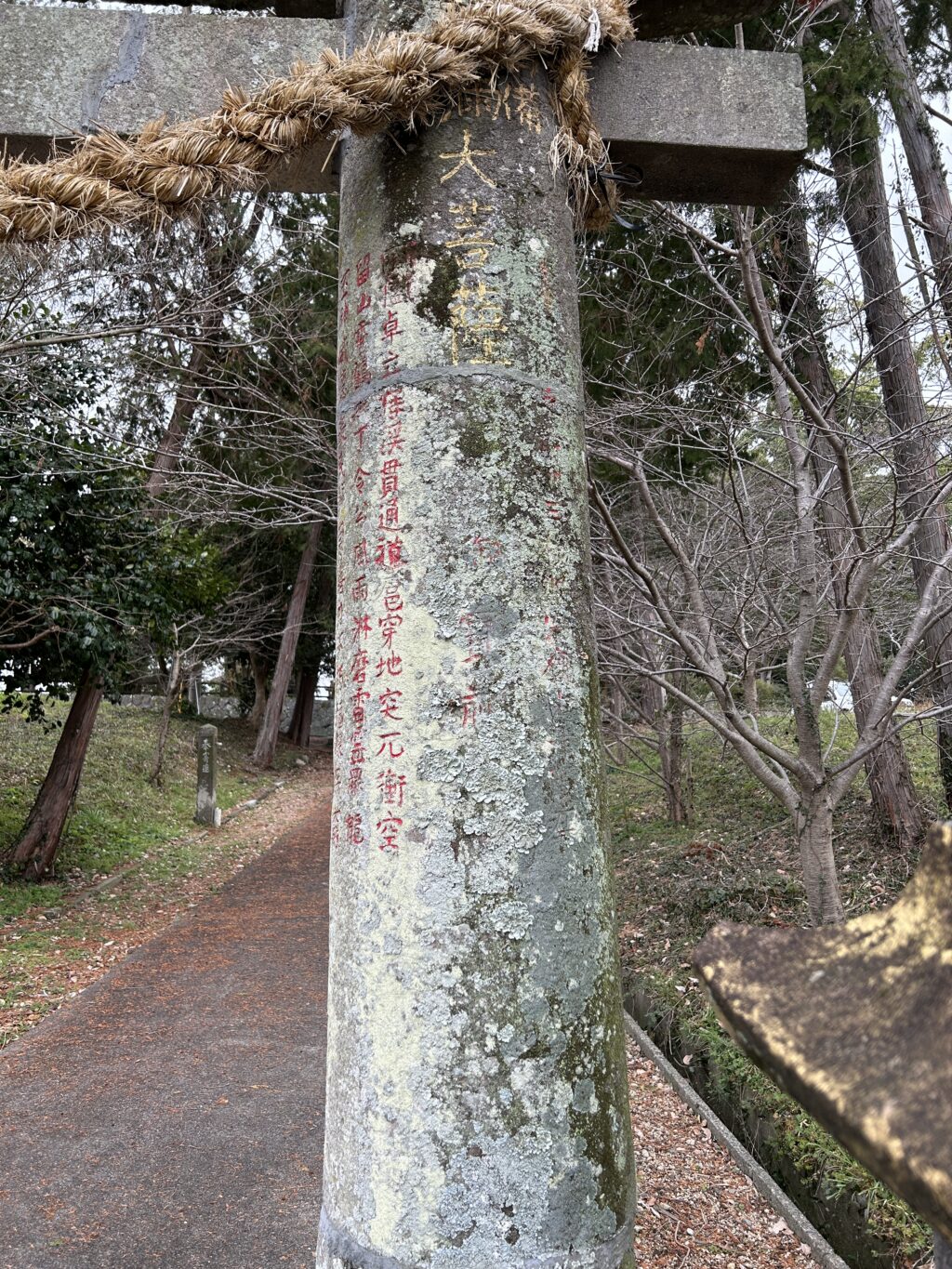

これが一の鳥居。本当に立派な肥前鳥居ですね。

「寶満宮の」神額。ブルーとレッドの塗料でカラーリングがしてありますw

肥前鳥居の証ともいえる三本継ぎの柱の刻銘にも赤い塗料が塗り込まれています!

これ、私たちは確認しやすいのですが、なんだかありがたみに欠けるような気がしないでもありませんw

一の肥前鳥居をくぐり、石畳の参道を30メートルほど上ると境内への石段があり、そこに二の鳥居が立っておりました。

こちらの神額も、ゴールドとブルーとレッドのカラーリングでかなり派手派手ですw

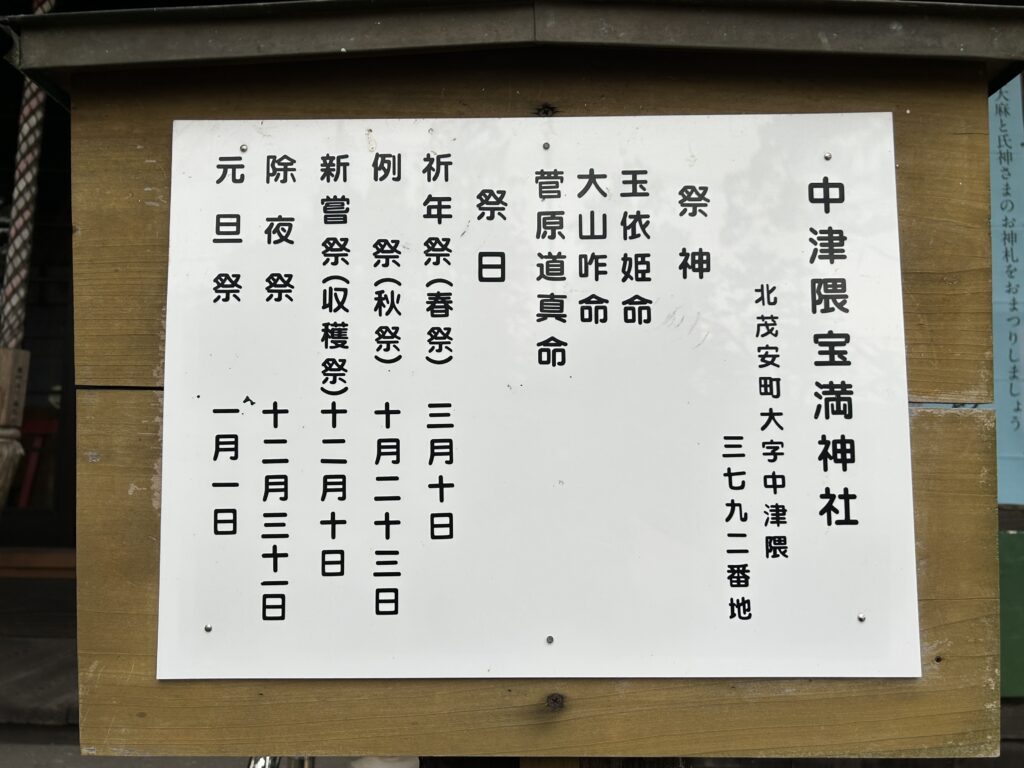

鎮座地 佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈3792

御由緒 建立の歴史は北茂安校区内では千栗神社の次に古く、天平4年(732年)に筑前国竃門山宝満宮(現太宰府市)の神霊を勧請、松本に神社を建立しました。弘仁4年(810年)に現在の地に社殿を移し、その後山王社・太宰府天満宮を勧請したと由緒年紀に記してあります。

みやき町観光情報「みやきsanpo」より引用

唐破風付き入母屋造りの拝殿。

そして拝殿前の狛犬さんです。

カラフルに彩られた三養基型の狛犬さんは、阿形は蹲踞で吽形は構えの一対でした。

ですが、このカラーリングはちょっとお気の毒に思えてしまいます。

台座には「寛政六年甲寅三月吉日」の刻銘が入ります。

流造の本殿。

印鑰社。

天神様の石祠。奥の方では何やら測量をしておられました。

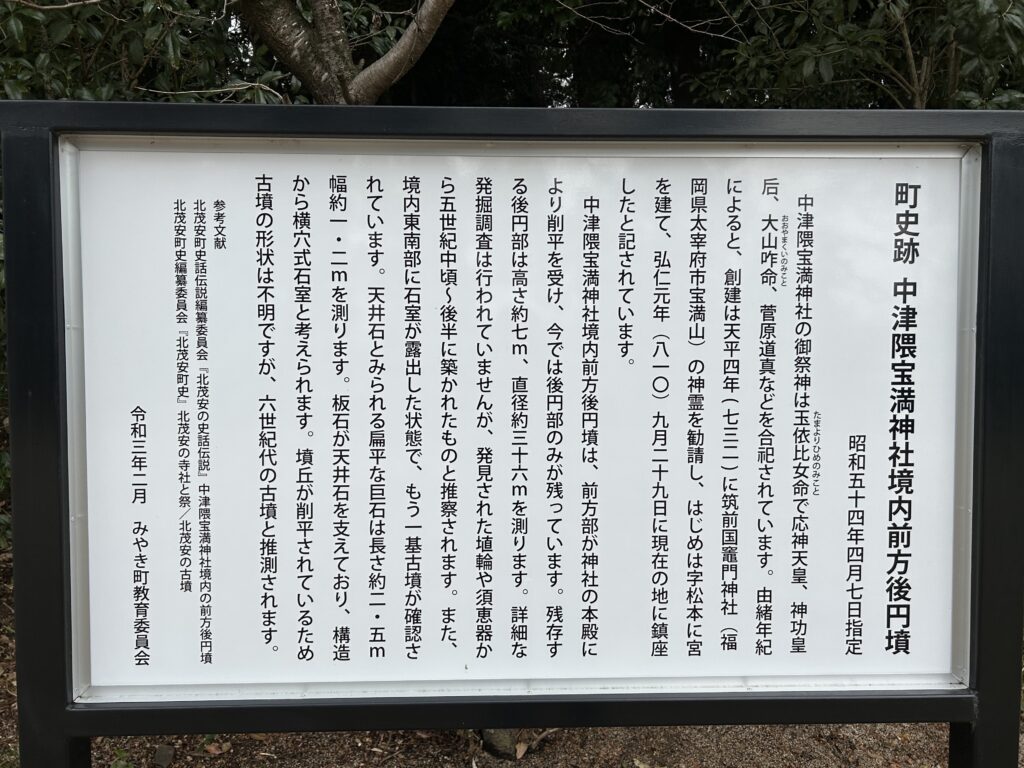

なんの測量なのだろうかと思っていたら、この場所はどうやら古墳のようです。

前方後円墳があるようで、「中津隈宝満神社前方後円墳は、前方部が神社の本殿により削平を受け、今では後円部のみが残っております。残存する後円部は高さ約七m、直径約三十六mを測ります。詳細な調査は行われていませんが、発見された埴輪や須恵器から、五世紀中頃~後半に築かれたものと推察されます。」と案内板に書かれていました。

末社群。左から「太神宮」「庚申社」「権現社」。

御堂。

境内の様子。

樹齢300年の御神木の楠。

今日はいろんなものがカラフルに彩られた中津隈宝満神社でした。最後までお読みいただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント