西乃宮八幡神社は、国道264号線沿いにある「ファミリーマートみやき西島店」の交差点から北へ300メートルほど行った、みやき町農村環境改善センター三根運動場と切通川を挟んで向かい側あたりに鎮座されています。

三根運動場から切通川に架かる橋を渡り、東に100メートルほど行くと左側に鳥居があり、その先には社殿まで続く参道が伸びております。

じつはここにある鳥居は二の鳥居で、一の鳥居は振り返った南側のおよそ100メートルほど先にあり、参拝が終わって帰る時までこの一の鳥居にはまったく気が付きませんでしたw

西は切通川、東は田圃に囲まれているので境内の中はとても静かで、緑色の苔生した狛犬たちも相まって静寂を醸しています。

こちらが一の鳥居です。

「八幡宮」の神額が掛かります。

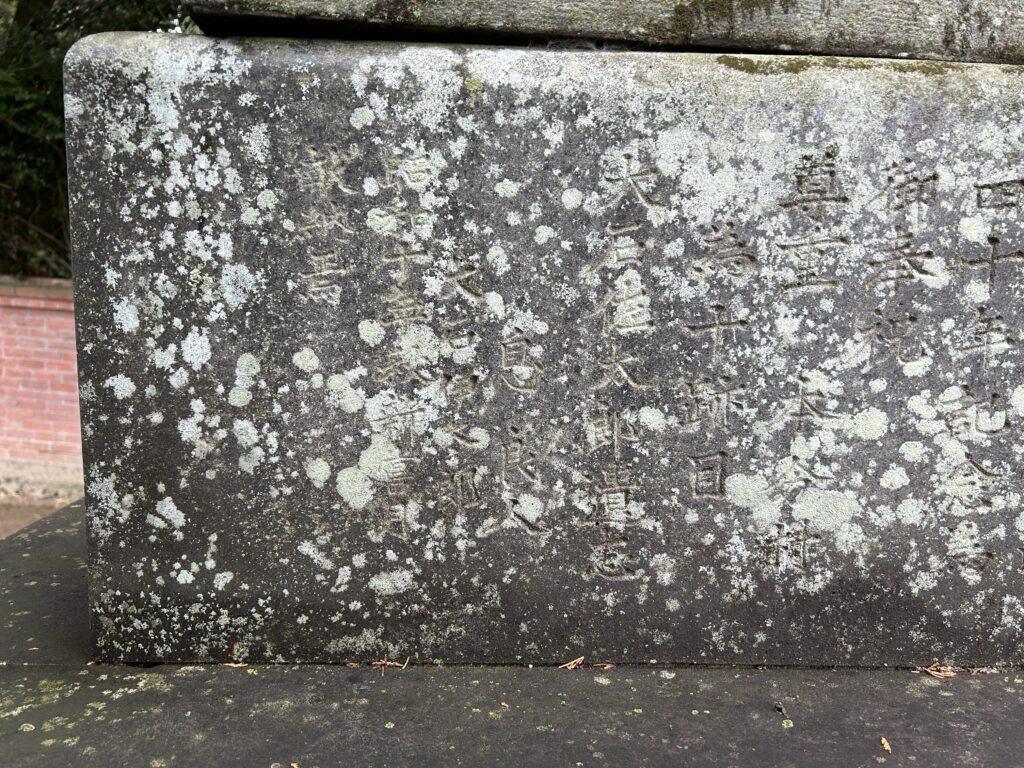

柱にはたくさんの刻銘がありますが、難しすぎて私には読み取ることができません。

二の鳥居まで真っ直ぐに続く参道。

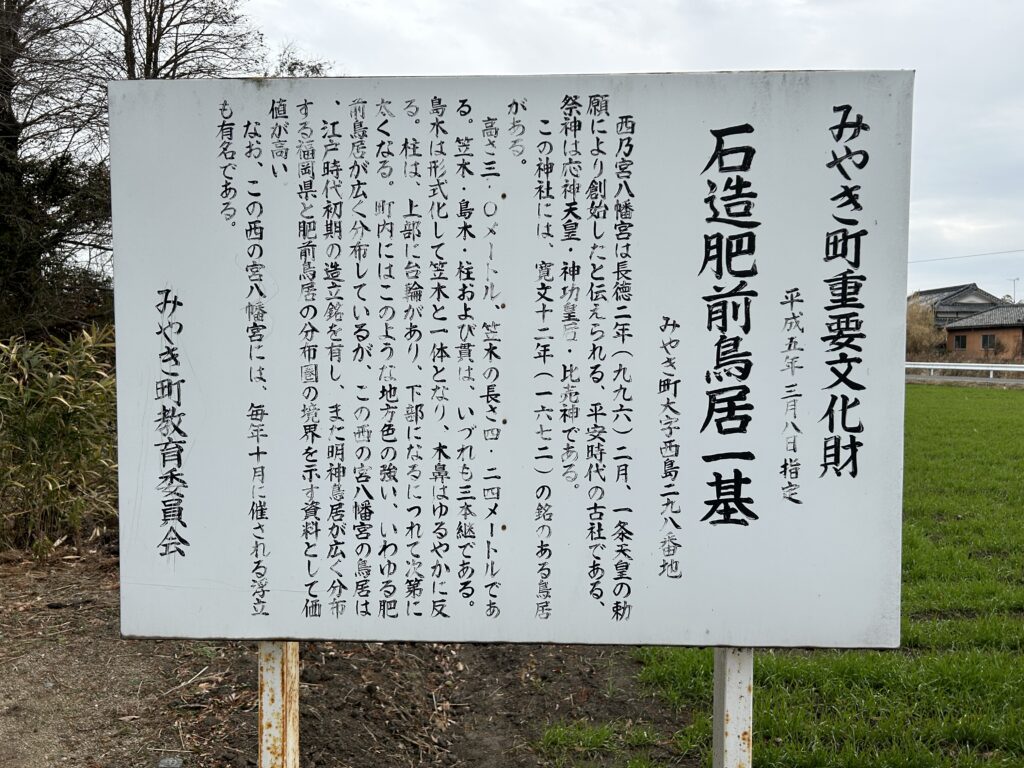

こちらが社頭に建つ二の鳥居。寛文12年(1672年)建立の肥前鳥居で、平成5年3月8日にみやき町の重要文化財に指定されてます。

貫の部分は新しい石材で補修されていますがまさに肥前鳥居です。神額はありません。

重要文化財指定の案内板。

肥前鳥居ならではの3本継ぎの柱。こちらにもたくさんの刻銘があります。

いやあ、何度見ても肥前鳥居のシルエットは美しいですね~

神橋。

太鼓橋を渡ると隋神門前を狛犬さんが守護しておられます。

昭和10年(1935年)生まれの狛犬さんでした。

鎮座地 佐賀県三養基郡みやき町西島1198

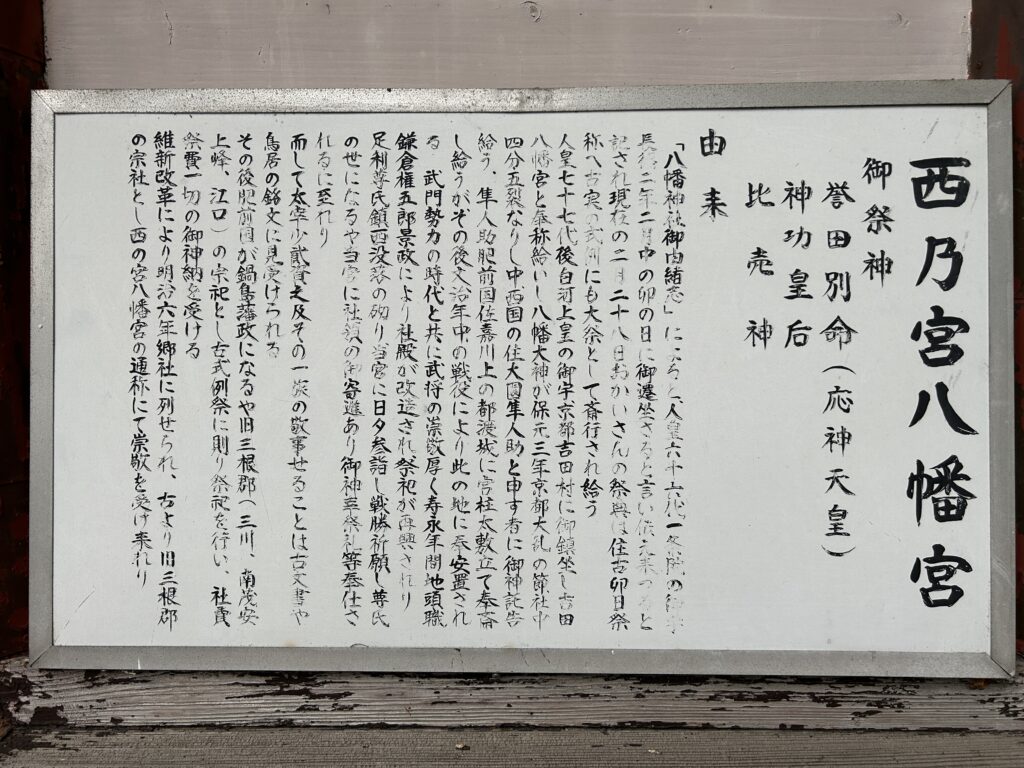

御祭神 誉田別命(応神天皇) 神功皇后 比売神

御由緒 「八幡神社御由緒志」によると、人皇六十六代一条院の御宇長徳二年に月中の

境内の由緒書きより

卯の日に御遷座さると言い伝え来つると記され、現在の二月二十八日おかいさん

の祭典は往古卯日祭称へ古実の式例にも大祭として斎行され給う。

人皇七十七代後白河上皇の御宇、京都吉田村に御鎮座し吉田八幡宮と奉称給い

し八幡大神が保元3年京都大乱の節、社中四分五裂なりし中、西国の住大園隼人

助と申す者に御神託告給う。隼人助肥前国佐嘉川上の都渡城に官柱太敷立て奉斉

し給うが、その後文治年中の戦役により此の地に奉安置される。武門勢力の時代

と共に武将の崇敬厚く寿永年間地頭職鎌倉権五郎景政により社殿が改造され、祭

祀が再興されり。

足利尊氏鎮西没落の砌り、当宮に日夕参詣し、戦勝祈願し尊氏の世になるや当

宮に社領の御寄進あり御神幸祭礼等奉仕されるに至れり。

而して太宰少弐資之及その一族の敬事せることは古文書や鳥居の銘文に見受け

られる。

その後肥前国が鍋島藩政になるや旧三根郡(三川、南茂安上峰、江口)の宗祀

とし古式例祭に則り祭祀を行い、社費祭費一切の御神納を受ける。

維新改革により明治六年郷社に列せられ、古より旧三根郡の宗社とし西の宮八

幡宮の通称にて崇敬を受け来れり。

隋神門の木鼻にも狛犬さん。

悪霊の侵入を防ぐ門番の隋神。豊石窓神(とよいわまどのかみ)と櫛石窓神(くしいわまどのかみ)。

社殿。

拝殿前には一対の鳩の石像がありました。八幡神の神使と言われる鳩は八幡神社のシンボルなんですね。

拝殿に掛かる「八幡宮」の神額と鬼の面。

そして拝殿前の狛犬さん。

阿形は蹲踞、吽形は構えの狛犬さんです。

これまでに見た狛犬さんとはちょっと異質な感じで、どちらも丸っこい狛犬さんです。

吽形の方はまるで羊のような顔つきをしていますし、お尻を見ると丸々としていてまるで子豚を思わせるシルエットです。

一方の阿形の方はニヤリと笑ったような顔をしており、なんだかコミカルな感じの狛犬さんでした。

本殿。

社務所。

祖霊社。

境内社の「小字神社」の鳥居。

御神体。

そして、それを守護する狛犬さん。

明治40年(1907年)6月生まれの狛犬さんでした。

高良玉垂神社(左)と乙宮神社(右)。

太神宮。

「事代主大神」の扁額が掛かる鳥居。

御神体はえびす様でした。

「事を知る」神とされることから、何かしらの出来事を意味する、託宣の神とされている。しかし出雲の国譲りの際に釣りをしており、釣りの神が転じて、豊漁の神として崇められることの方が多い。七福神のえびす様と同一視され、商売繁盛の神さまとして崇められることの方が一般的となっている。

「Discover Japan」webサイトより抜粋

境内社「琴平社」の鳥居。

琴平社。

境内の西側にある鳥居。

手水舎。

御神木は樹齢400年の楠です。

肥前狛犬が大好きな私ですが、肥前狛犬だけではなく肥前鳥居も大好きです。

こちらの西乃宮八幡神社にも肥前鳥居がありました。肥前鳥居は希少なものだと思っていましたが、これまでにも結構な数の肥前鳥居に巡り合いましたので、思っていたよりも残っているんだな~って感じです。

まだ見ぬ肥前鳥居や肥前狛犬との出会いを求めて、これからも神社巡りを続けていきたいと思います。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント