国道207号線を鹿島市から太良町方面に向かい、JR長崎本線の肥前飯田駅の手前150メートルのところに佐賀県鹿島市七浦飯田の集落へと繋がる道路があります。

その自動車一台が通るほどの狭い鉄道の高架下の道路を抜け、150メートルほど走ると集落の中ほど道路の右側にこちらの「戸口神社」は鎮座されています。

社頭。

一の肥前鳥居。

と、思いましたがどこか違うような…

その気になったワケは案内板を読んで分かりました。

肥前鳥居の特徴は、笠木・島木・柱・貫は3本継ぎになっていることですが、この鳥居は貫は3本継ぎですが他は2本継ぎになってます。

そして柱に台輪がないことです。

案内板を見るまで気が付かなかったのですが、どうやらここがいちばん違和感を感じた部分だったようです。

「肥前鳥居の祖形」という言い方はよく分かります。これまで見てきた肥前鳥居にも柱の部分が2本継ぎのものが結構ありましたので、完全な肥前鳥居になるまでには試行錯誤を始めいろんな進化を遂げてきたのでしょうね。

「戸口神社」の神額。

参道。

鎮座地 佐賀県鹿島市飯田3553

御祭神 天手力雄命(たぢからおのみこと)

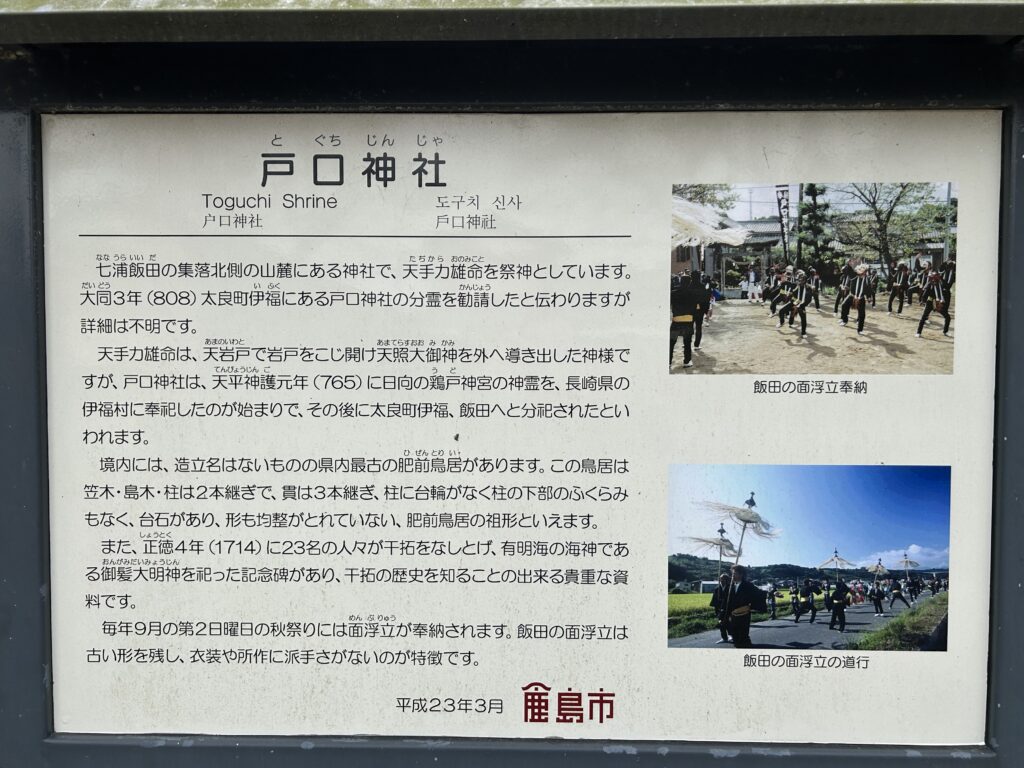

御由緒 七浦飯田の集落北側の山麓にある神社で、天手力雄命を祭神としています。大同3年(808)太良町伊福にある戸口神社の分霊を勧請したと伝わりますが詳細は不明です。

境内案内板より

天手力雄命は、天岩戸で岩戸をこじ開け天照大御神を外へ導き出した神様ですが、戸口神社は、天平神護元年(765)に日向の鵜戸神宮の神霊を、長崎県の伊福村に奉祀したのが始まりで、その後に太良町伊福、飯田へと分祀されたといわれます。

境内には、造立名はないものの県内最古の肥前鳥居があります。この鳥居は笠木・島木・柱は2本継ぎで貫は3本継ぎ、柱に台輪がなく、台石があり、形も均整がとれていない、肥前鳥居の祖形といえます。

また、正徳4年(1714)に23名の人々が干拓をなしとげ、有明海の海神である御髪大明神を祀った記念碑があり、干拓の歴史を知ることの出来る貴重な資料です。

毎年9月の第2日曜日の秋祭りには面浮立が奉納されます。飯田の面浮立は古い形を残し、衣装や所作に派手さがないのが特徴です。

二の台輪鳥居。

神橋。

社殿と先代さんの後を継いだと思われる狛犬さん。

拝殿の中の様子。

本殿。

末社。

神庫。

末社群。

今回は佐賀県内では最古と言われている肥前鳥居と巡り合うことができました。

肥前鳥居は希少なものだとずっと思っていましたが、こうして県内を廻ってみると結構な頻度で肥前鳥居と出会います。

やはり肥前鳥居は佐賀県独自の鳥居なのだと改めて知りましたw

さて、次はどんな出会いがあるのでしょうか。毎日が楽しみです。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント