こちらの入野神社は唐津市肥前市民センターの北北東に800ほど、県道217号星賀港線「肥前支所前」交差点の東にある佐賀県唐津市肥前町入野地区の中央部にある小山の上に鎮座されます。

参道入口からは、畑を割くように200mほどの舗装された坂道が小丘へと向かって一直線に伸びており、歩を進めるとやがて参道の両脇には杉の大木が立ち並ぶようになり、正面に城壁を思わせるような石垣が出現します。

周囲を玉垣で囲われた境内の正面に設けられた十二段の石段を上がると、境内入口の両側に狛犬灯籠が奉納されており、すぐに明治生まれの唐津型狛犬、さらに「入野神社」の神額が掛かる一の鳥居が迎えてくれます。

多くの樹木で囲まれた境内には、向拝付きの瓦葺入母屋造りの拝殿と銅板葺流造の本殿が建立されており、八坂神社を始めとする近隣地区の無格社四社が合祀されています。案内によると創建は御深草天皇の建長三年、御祭神は天神七代神と地神五代神、合祀により追加された素盞之鳴尊外五柱です。

社頭。

飛び狛灯篭。

境内入口に立つ一の台輪鳥居。

「入野神社」の神額。

そして一の鳥居の前の狛犬さん。一見してそれとわかる唐津型の狛犬さんですw

「明治十九年丙戌八月日」「値川内村 石工 徳永重兵衛 徳永庄次郎」の刻銘が残ります。

社務所と藤棚。

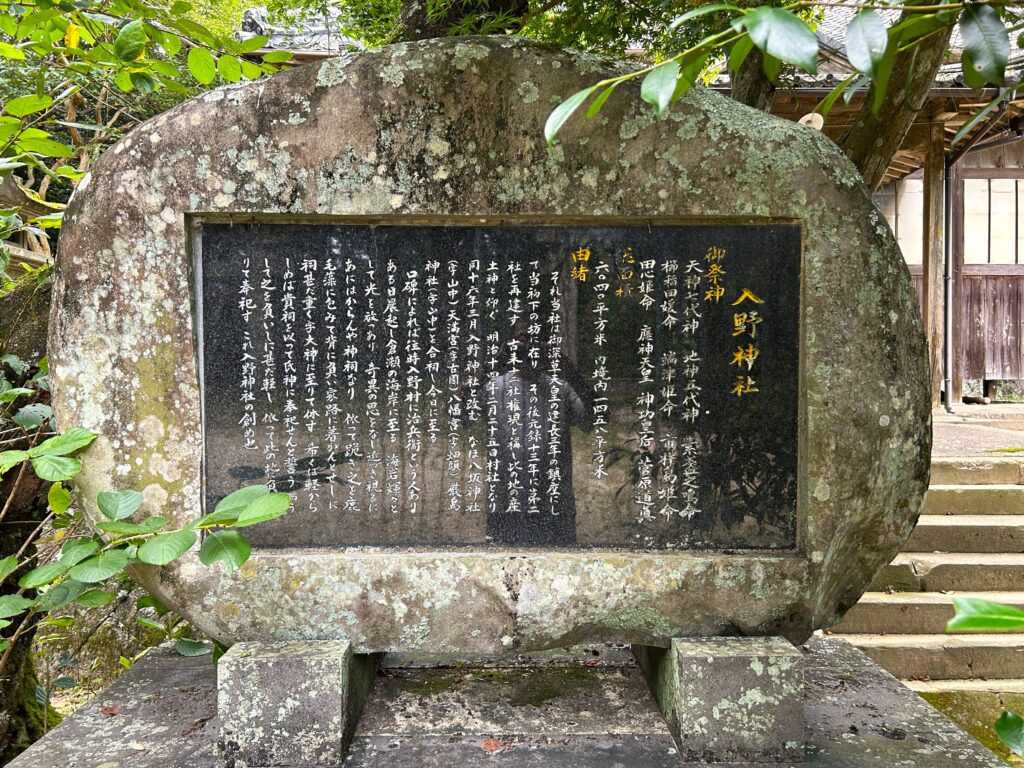

入野神社の案内の石碑。

入野神社

御祭神 天神七代神 地神五代神 素盞之鳴尊 櫛稲田姫命 端津姫命 市杵島姫命

田心姫神 応神天皇 神功皇后 菅原道真

総面積 六〇四〇平方米 内境内一四歩五八平方米

由 緒 それ当社は御深草天皇の建長三年の鎮座にして当初下の坊に在り その後元禄十三年に第二社を再建す 古来十二社権現と称し此の地の産土神と仰ぐ 明治十四年二月二十五日村社となり同十六年三月入野神社と改む なほ八坂神社(字山中)天満宮(字古薗)八幡宮(字畑頭)厳島神社(字山中)を合祀し今日に至る

口碑によれば往時入野村に治兵衛という人あり ある日農起こし倉瀬の海岸に到る 海岩輝々として光を放つ在り 奇異の思をなし近づき視るにあにはからんや神祠なり 依って跪き之を鹿毛藻に包みて背に負い家路に着かんとせしに祠甚だ重く字大神に至りて休す 希くば軽からしめば貴祠を以って氏神に奉祀せんと誓う 而うして之を負いしに甚だ軽し 依ってこの地に負い来りて奉祀す これ入野神社創め也

下の境内よりさらに一段高く玉垣がめぐらされた上の境内に建立された入母屋造りの拝殿。重厚感のある入母屋造り妻入りの向拝が設けられています。

拝殿の中の様子。

拝殿幕には左に加賀梅鉢の紋、右に左三つ巴の紋が入っています。

村社 入野神社 東松浦郡入野村大字入野

“佐賀県神社誌要”より引用

祭神 天神七代神 地神五代神

素盞之鳴尊 端津姫命 田心姫神 市杵島姫命 菅原道真 應神天皇

創建の年代詳かならす、古来十二社神社と称へ、此地の産土神と仰きしに、無各社に列せられたれは、明治十四年二月二十五日村社の昇格し、仝十六年三月入野神社と改めたり、而して無格社を合祀し祭神素盞之鳴尊外御柱を追祭す。

境内の西側にある鳥居。

「菅原神社」の神額が掛かります。

「明治廿六年癸巳四月」「石工 徳永政次郎」の刻銘が入ります。

徳永政次さんは、唐津市肥前町納所京泊の「鎮守神社」の狛犬も制作されているようです。

菅原神社二の台輪鳥居。

二の鳥居には「天神宮」の神額が掛かります。

「寛延二年己巳」の刻銘が入ります。

こちらも石段を上がり上の境内に上がります。両横には飛び狛灯篭が居ます。

三の鳥居。

三の鳥居には「大権現」の神額が掛かります。

左の柱には「元禄十三庚辰八月吉日」の刻銘が入ります。

銅板葺きの流造の本殿。

十二社権現として建長3年(1251年)に創建、明治16年3月に入野神社に改められて山中地区の「八坂神社」と「厳島神社」、古薗地区の「天満宮」、畑頭地区の「八幡宮」が合祀されたとあります。

規模としても結構存在感のある神社ですが、インターネットで検索してみても情報は少なく、参拝に来るのはおのずと地元の氏子さんだけになるのでしょうね。

やはり地方の神社の存続というのは、これから先はなかなか厳しい状況にあるのかなとつくづく感じてしまいます。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント