こちらの中尾神社はJR唐津線中多久駅の北北東およそ1kmの距離、佐賀県多久市北多久町大字多久原地区に鎮座されます。

国道203号線沿いにある多久市役所から東に500mほど、かつて豊臣秀吉が朝鮮出兵の際、名護屋城へと向かう時に通った道と言われたことから、別名太閤道路と呼ばれた道沿いに栄えた集落のほぼ中央、「多久原北」交差点の西側に位置しています。

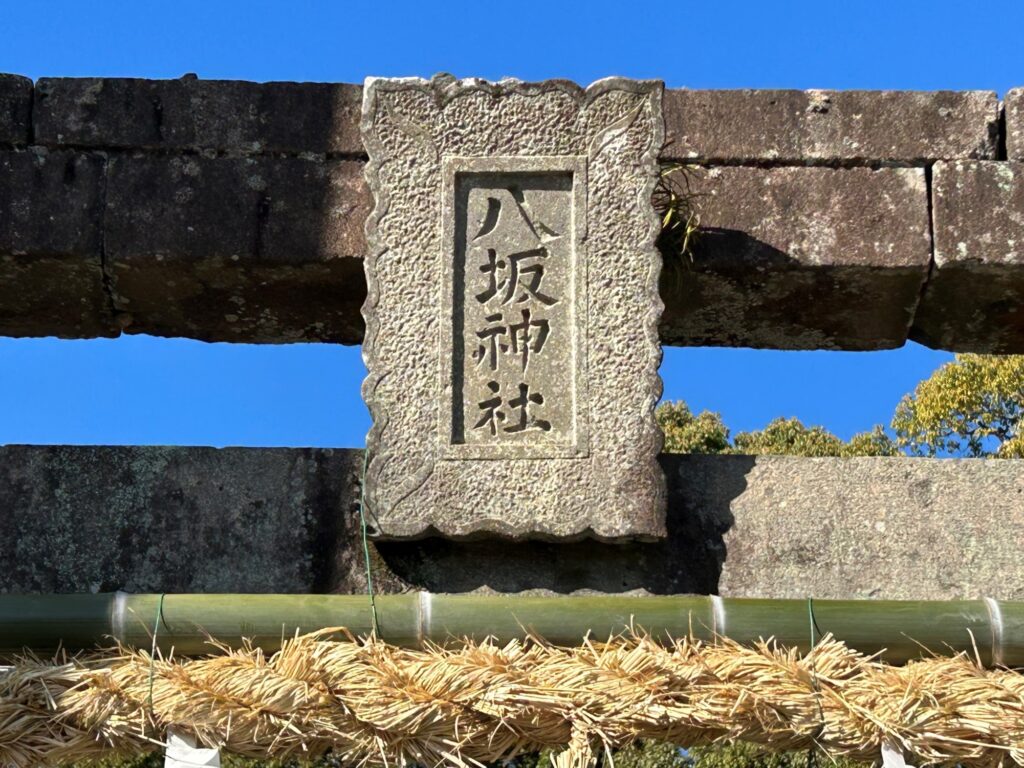

道路際に石垣が組まれ、六段ほどの石段を上がると「八坂神社」の神額が掛かる鳥居が建立されていますが、参道入口は国道を挟んで南を走る県道308号小侍多久原線側にあり、一の明神鳥居をくぐり社殿へと続く100mを超える参道が国道によって分断されている形になります。

境内には入母屋造りの拝殿と、本殿石祠に肥前狛犬が奉納されている流造の本殿が建立され、それを大正生まれの塩田型狛犬が奉納されており、拝殿前の幟杭に掲げられた鮮やかな紺碧色の幟がとても印象的です。

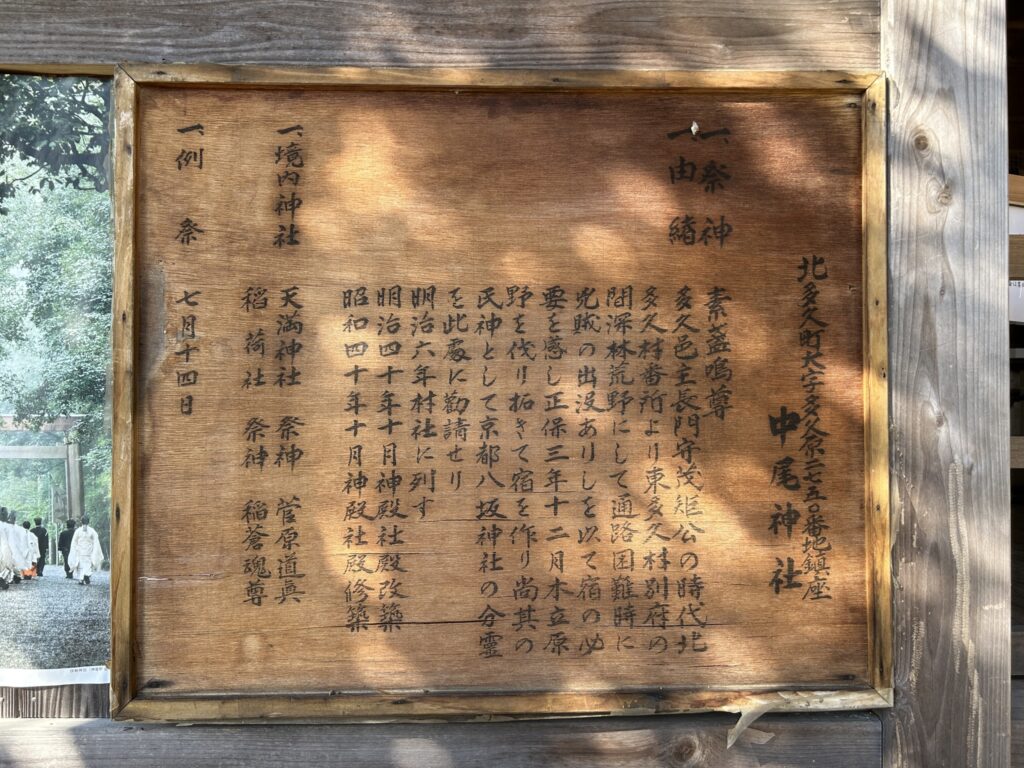

由緒によると御祭神は素盞鳴尊で、天保三年に京都の八坂神社の分霊を勧請し創建されたとあり、鳥居に掛かる神額が八坂神社であったこともこれで納得です。境内は清掃が行き届いており、氏子さんの崇敬が厚いことがうかがえる古社です。

国道や高速道路の建造により、古くからある神社の参道が分断されているという状況は国内でも結構見受けられるようで、小城市の織島神社も参道の上を長崎自動車道が走っていて、高速で行きかう車の走行音で神社の静寂が脅かされていました。

これも時代の流れと言えばそうなのかもしれませんが、人間が暮らしやすい環境を作ることで、こうした貴重な文化財が窮屈な思いをしているということも忘れてはなりません。

国道のすぐ横に奉納されている台輪鳥居。

じつはこちらは二の鳥居で、一の鳥居は国道を挟んだ反対側にあります。

こちらが一の鳥居で、参道のずっと先に先ほどの二の鳥居が見えます。

一の鳥居は明神鳥居です。

鳥居には「八坂神社」の神額が掛かります。

由緒書きによると京都の八坂神社を勧請したとあります。

こちらが先ほどの一の肥前鳥居の神額。こちらも「八坂神社」とありました。

こちらが拝殿。そして私が大好きな狛犬さんw

大正9年生まれの塩田型の狛犬さんで、製作された石工さんは西野鶴松さんです。

ちょっと斜め上を向いて、阿の方はなんだか遠吠えでもしているかのように見えますよねw

拝殿の中の様子。

拝殿幕には「丸に四方木瓜」と「右三つ巴」紋が入ります。

本殿。

手水舎。

北多久町大字多久原二七五〇番地鎮座

中尾神社祭神 素盞鳴尊

境内由緒書きより

由緒 多久邑主長門守茂矩公の時代北多久村番所より東多久村別府の間深林荒野にして通路困難時に兇賊の出没ありしを以て宿の必要を感じ正保3年(1646)12月木立原野を伐り拓きて宿を作り尚其の氏神として京都八坂神社の分霊を此処に勧請せり

素盞鳴尊(スサノオノミコト)が祀られております。

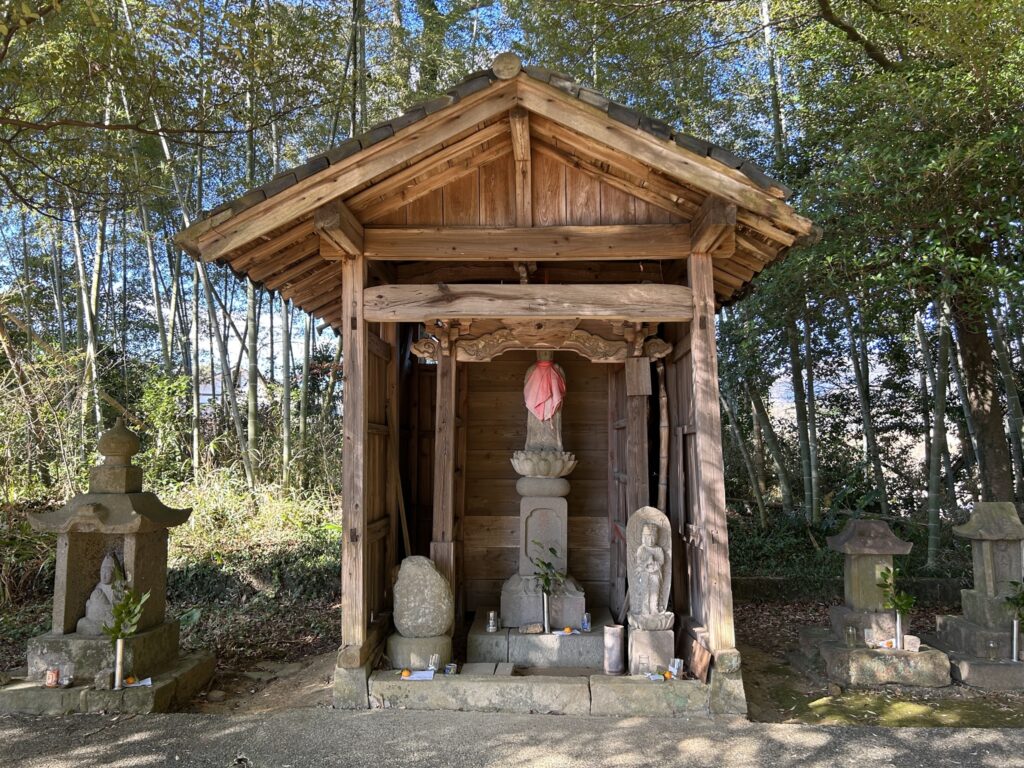

境内の右側にある境内社や末社、石碑群。

左に天照太神宮と天満宮。右は大黒天。

石仏。

石仏。

そして御堂。

お正月ということもあるのでしょうが、とてもきれいに保たれている神社でした。

きっと地元の皆さんの日ごろのまめな清掃作業によるものが大きいのかと思われます。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント