こちらの船ノ原鎮守神社は、JR佐世保線三間坂駅の南南東およそ1.2kmの距離、佐賀県武雄市山内町大字鳥海船の原地区に鎮座されます。

国道35号線「船の原入口」交差点から南に入ると、県道104号波佐見山内線の左側一帯には風光明媚な田圃地帯が広がり、その奥の農道に沿って延びる雑木林の中の小丘の上に位置します。

境内入口にはまだ新しい二の鳥居が奉納されており、そこから南に広がる田圃の方に目をやると田圃の中には参道がしっかり残されていて、120mほど先の参道入り口に一の鳥居が建立されています。二の鳥居をくぐると城壁を思わせるような四段の石垣が山肌に築かれ、五十段ほどの石段を上った先に入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立されています。

案内がなく御祭神や由緒沿革等は分かりませんが、「大明神」や「八幡宮」の神額など神仏習合と神社合祀の名残が色濃く残るお社です。境内の「かんこ踊り」の案内板によると、壇ノ浦の戦い後に武雄に流れ着いた平維盛の子六之助をはじめとする一団を船ノ原に住まわせたとありますが、当該社との因縁等については不明です。

神社遠景。

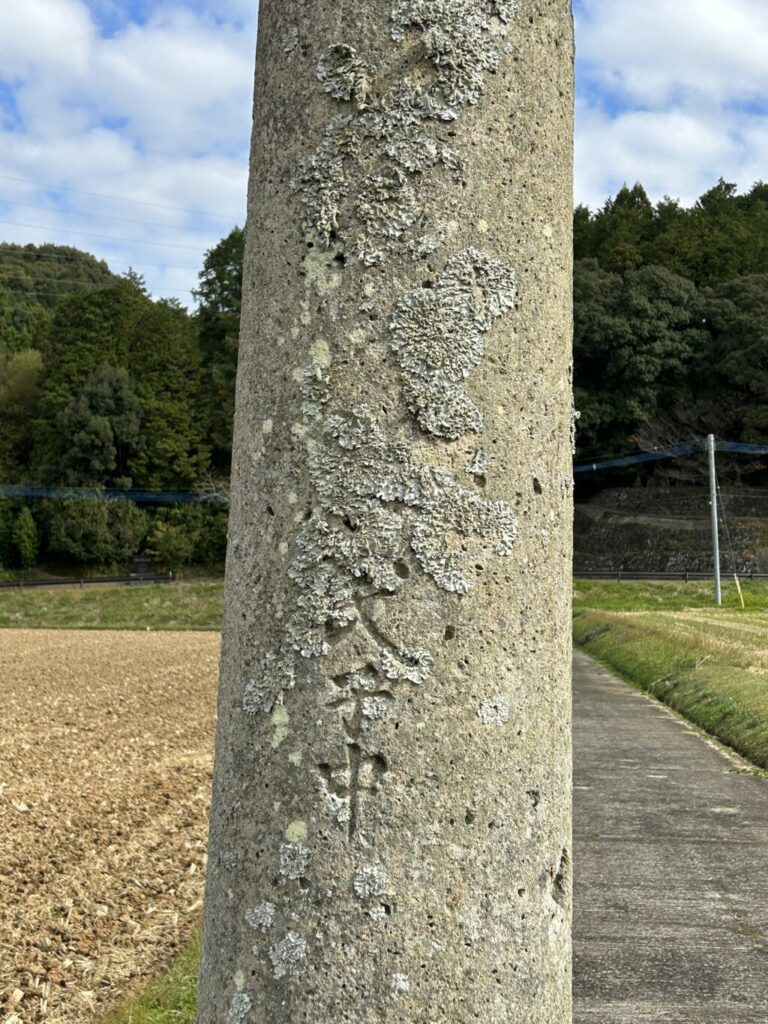

田圃の中に残る参道に立つ一の台輪鳥居。おそらく圃場整備がなされたからではないかと思われます。

鳥居には「大明神」の神額が掛かります。

右の柱には「大正十一年三月吉日建之」の刻銘が入ります。

真っ直ぐに伸びる参道。

社頭。

境内入口に建立された二の明神鳥居。

二の鳥居には「八幡宮」の神額が掛かります。

左の柱には「平成十七年九月吉日」の刻銘が入ります。

社殿までは50段ほどの石段参道を上ります。

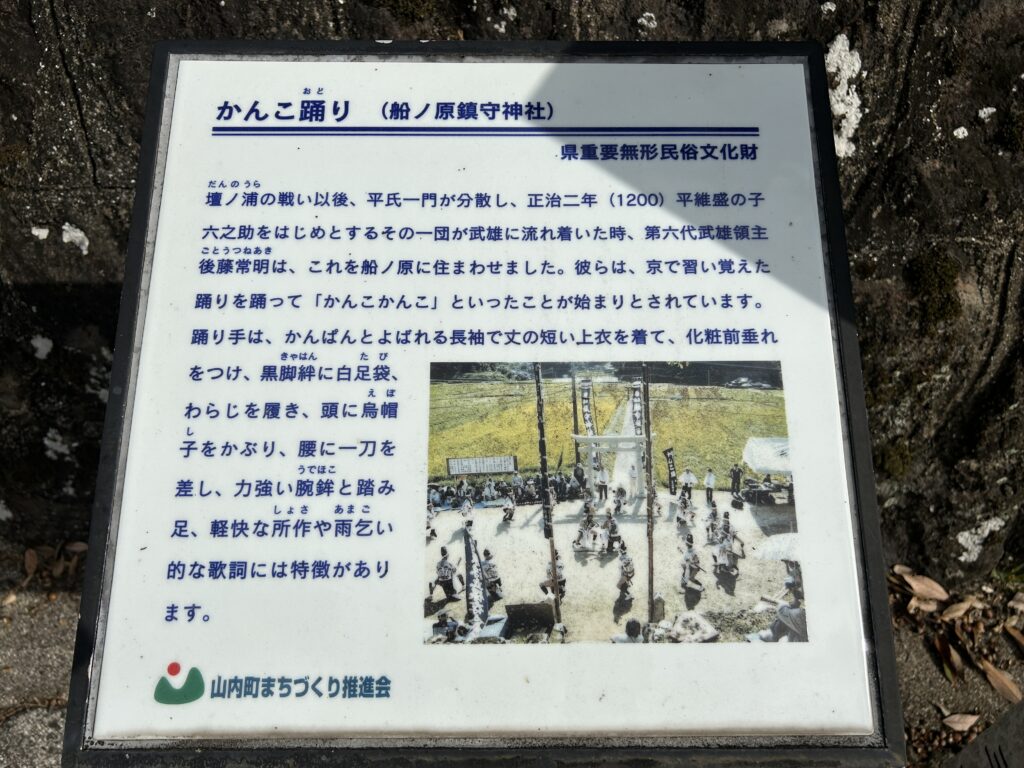

境内に設置された案内板。

かんこ踊り(船ノ原鎮守神社)

壇ノ浦の戦い以後、平氏一門が分散し、正治二年(1200)平維盛の子六之助をはじめとするその一団が武雄に流れ着いた時、第六代武雄領主後藤常明は、これを船ノ原に住まわせました。彼らは、今日で習い覚えた踊りを踊って「かんこかんこ」といったことが始まりとされています。踊り手は、かんぱんと呼ばれる長袖で丈の短い上着を着て、化粧前垂れをつけ、黒脚絆に白足袋、わらじを履き、頭に烏帽子をかぶり、腰に一刀を差し、力強い腕鉾と踏み足、軽快な所作や雨乞い的な歌詞には特徴があります。

石段参道を上った先に建立された入母屋造りの拝殿。

拝殿の中の様子。幣殿前の長押には「鎮守神社」の社号額が掛かります。

流造の本殿。本殿周りにも玉垣が巡らされた石垣が組まれています。

拝殿前に奉納された石灯篭。

「船ノ原鎮守神社」の南東50mほどのところにある天満宮。

鳥居には「天満宮」の神額が掛かります。

菅原道真公座像の本殿石祠。左側には宮地嶽大神の石祠も祭祀されています。

八坂神社ほか。

案内がなく御祭神並びに由緒沿革等については不明ですが、一の鳥居の「大明神」や二の鳥居の「八幡宮」の神額などから、神仏習合と神社合祀の名残が色濃く残るお社です。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント