こちらの天満宮は、JR長崎本線佐賀駅の北北西およそ6kmの距離、長崎道自動車道佐賀大和ICの南南東1.5kmほどの佐賀県佐賀市大和町尼寺国分地区に鎮座されます。

大和ICから国道263号線を南下して「尼寺上町」交差点を東に進み、佐賀市立春日小学校の先にある「国分北」交差点の南側の住宅が密集する街なかに位置します。

民家脇にある参道入口から10メートルほどのところに鳥居が建立されており、三段の石段を上がった先の境内には明治生まれの砥川型の岩乗り狛犬が奉納され、五十センチほどに嵩上げされた土台の上に入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立されております。

町の案内板には「国分神社」と書かれており、永くこの地域の人々には国分神社として親しまれてきたものと思われます。

街の風景に溶け込んだかのように静かに佇む古社は、移り行く国分地区をずっと見守り続けてきたのでしょうか。御祭神は菅原道真と思われますが由緒等については不明です。

そんなことを思っていると、鳥居をはじめ狛犬や社殿の佇まいにも哀愁を感じ、また愛おしさも感じてしまうので不思議なものです。やはり齢のせいでしょうかw

社頭。

時代の流れを感じる年季の入った鳥居。

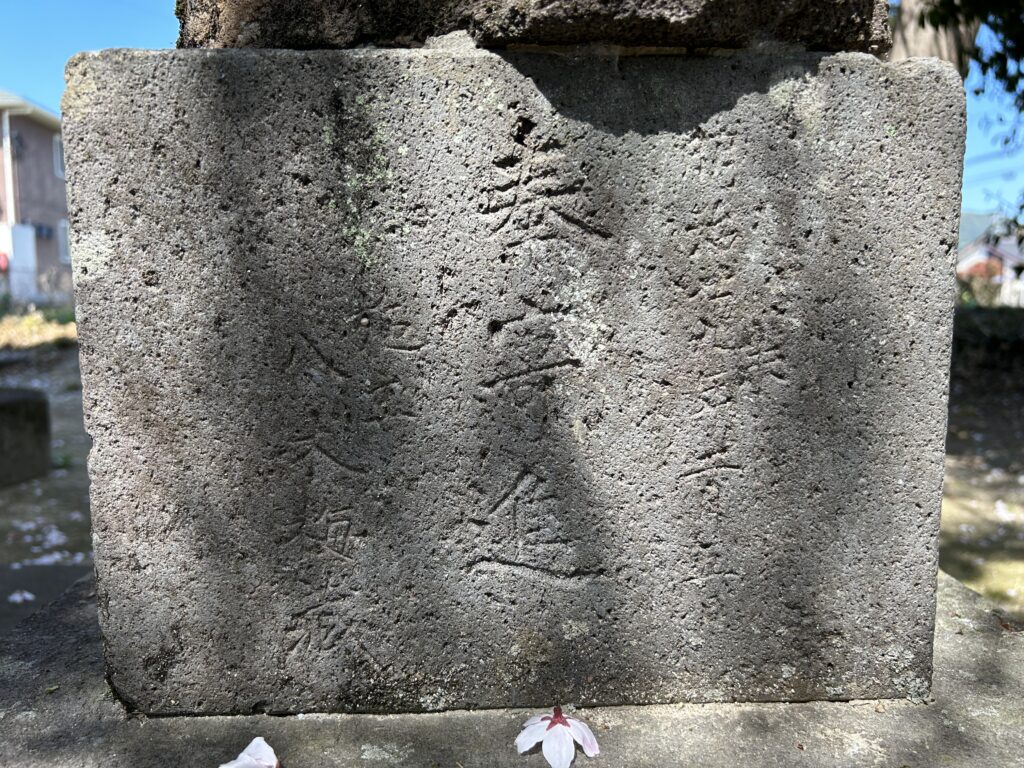

かろうじて「天満宮」と文字が読み取れる鳥居に掛かる神額。

佐賀市の案内板には「国分神社」と書かれています。

どうやら住民には国分神社の社名で親しまれているようです。

瓦葺き入母屋造りの拝殿。

そして拝殿前にいらっしゃる恐竜型の岩乗り狛犬です。

筋肉質で獰猛な感じのする砥川型の岩狛さんで、吽形の顔はまさにあの東宝映画の怪獣「ゴジラ」を彷彿とさせます。

明治19年(1886年)2月5日生まれの狛犬さんでした。

流造の本殿。

石仏と石祠。

日本国内には天満宮が12,000社あると言われています。

言わずと知れた菅原道真公を祭神とする神社で、多くの方には学問の神様ということで知られていますが、当初は雷神として祀られていたことをご存じでしょうか。

無実の罪で九州の太宰府に左遷されてしまった道真公は、二度と都の土を踏むことなくやがて太宰府の地で亡くなったのですが、その後に都では異変が相次いだと言われています。

まず道真公を陥れた張本人が39歳という若さで亡くなり、都では台風による洪水や疫病の流行が相次ぐのですが、しまいには天皇の住まいである清涼殿や紫宸殿に雷が落ちて死者が出たのです。

雷を落としたのは道真公で、怨霊が雷神となって祟ったのだと言われるようになったそうです。

時が過ぎるとやがてその記憶も薄れていき、道真公が優秀な学者であったことからいつしか学問の神様として祀られるようになったのだそうです。

こうしたことも神社巡りをするうちに知り得たことで、ブログに書き記すことがなかったらおそらく一生知ることはなかったのだろうとあらためて感じます。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント