こちらの八天神社はJR唐津線小城駅の北方およそ4.2kmの距離、佐賀県小城市小城町松尾焼山地区に鎮座されます。

県道290号杉山小城線から祇園川に架かる橋を渡り、北の方角に進んだ天山山系南麓の標高270mの場所に位置しており、神社までの道中には未だに西日本豪雨の爪痕が残されています。

参道入口には背の高い幟竿が結わえられた幟杭が打たれ、その西側には険しい山道を登らずに参拝できるように遥拝所が建立されています。

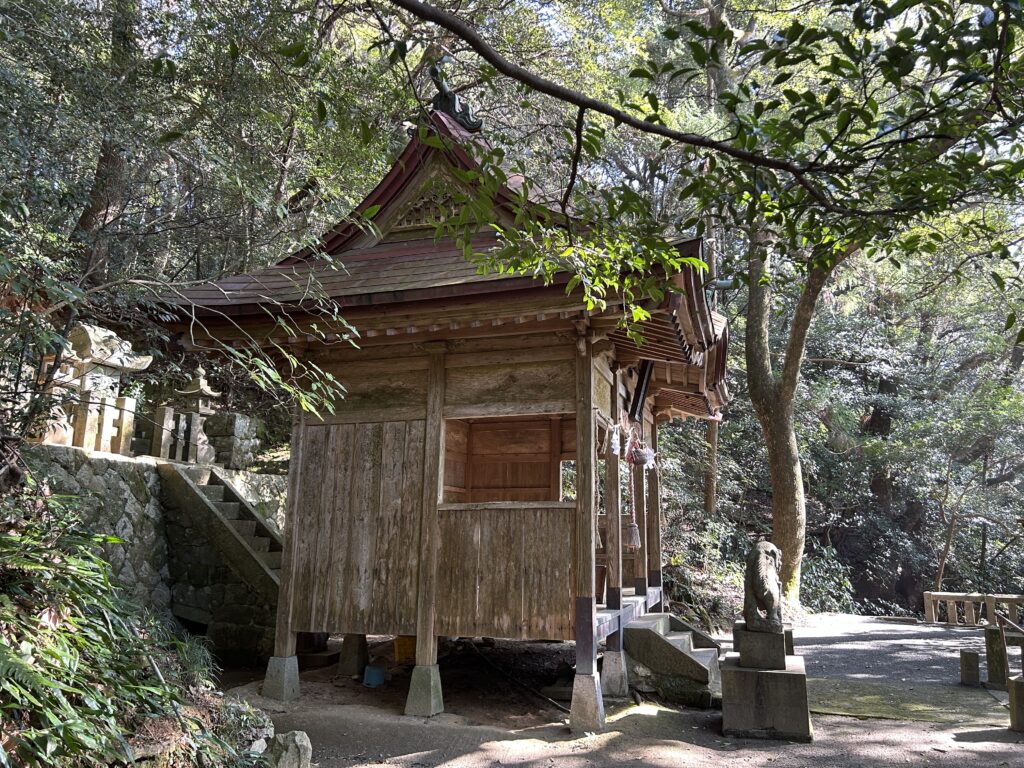

石段参道には一対の石灯籠と鳥居が建立され、段刻みに続く石段を上りつめた先の境内に手水舎、正面に吹き抜けの銅板葺の唐破風付き入母屋造の拝殿が建立され、その奥の石垣が組まれ一段高くなった場所に本殿石祠が安置されています。

拝殿前ではヤンチャな顔をした砥川型岩乗り狛犬が睨みを利かしており、拝殿の中に目をやると天井には天井絵が描かれています。

延文元年に十一面観世音、行基菩薩不動尊を勧請して山伏の修験場として開かれ、その後延宝元年に二代小城藩主鍋島直能が小田山天龍寺から八天狗を勧請、明治六年の神仏分離により神社として祭神に軻遇突智命を祀ったとされます。

社頭。

段刻みに石段参道が上の方へと伸びています。

参道途中に建立されている台輪鳥居。

「八天神社」の神額。

山肌を削って石段が敷かれています。

境内に続く最後の石段。

銅板葺唐破風付きの入母屋造の拝殿。

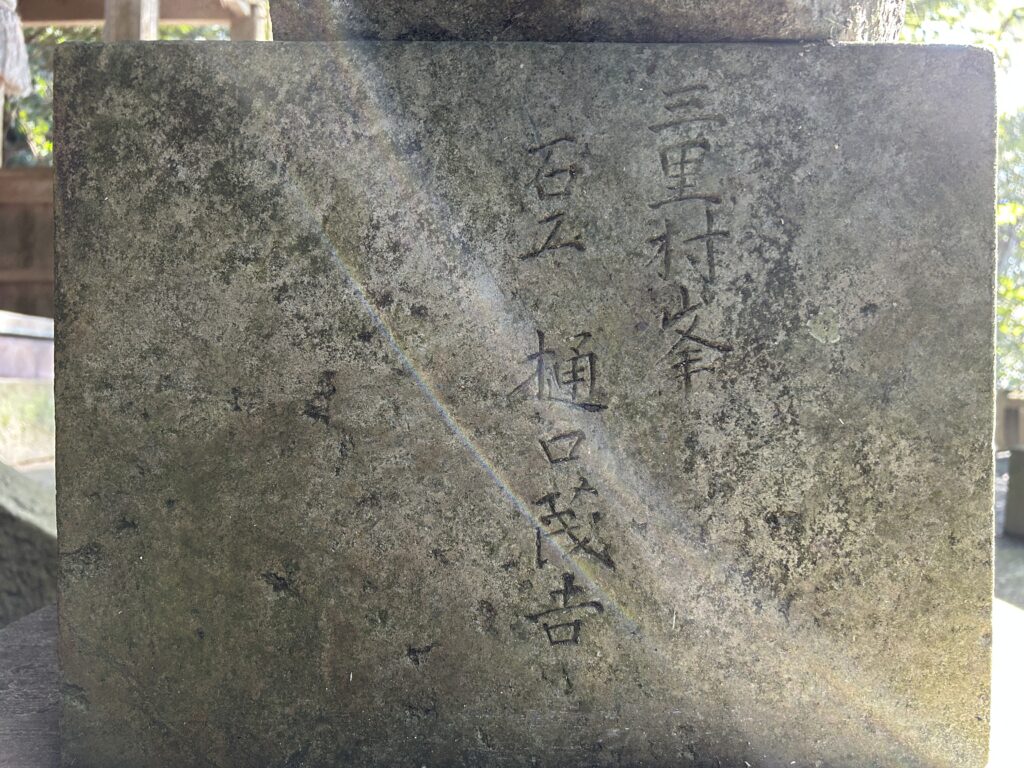

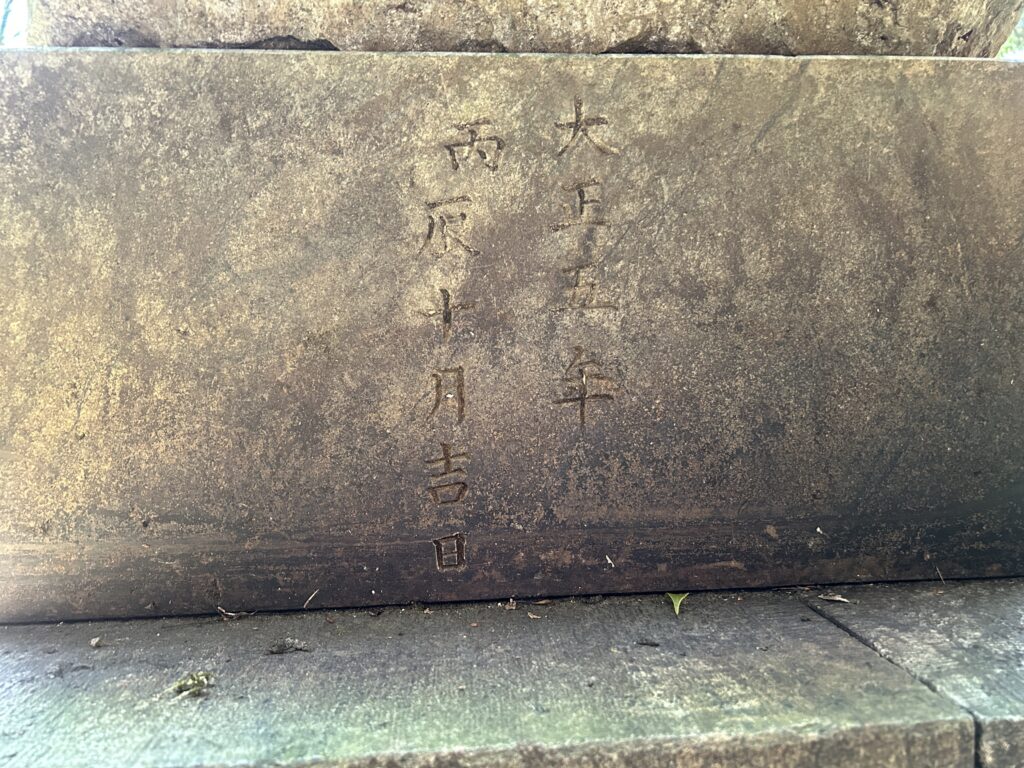

ヤンチャな顔をした砥川型の岩駒さん。

左の台座に「三里村峯 石工 樋口茂吉」、右の台座に「大正五年丙辰十月吉日」の刻銘が入ります。

拝殿の中の様子。天井絵が描かれています。

拝殿遠景。

手水舎。

石垣が組まれた本殿。

本殿石祠。

江戸時代のころは「清涼山泉鏡坊」として山伏の修験道場だったそうですが、二代小城藩主の鍋島直能公が小田山天龍寺から八天狗を勧請したと伝えられています。

泉鏡坊は小城藩邸や領内の火災転除の祈祷などを行っており、歴代藩主の厚い信仰を受けていましたが、明治維新後の神仏分離により神社として祭神に軻遇突智命を祀ったとあります。

参道入口の石碑。

参道入口左側に祀られている稲荷社。

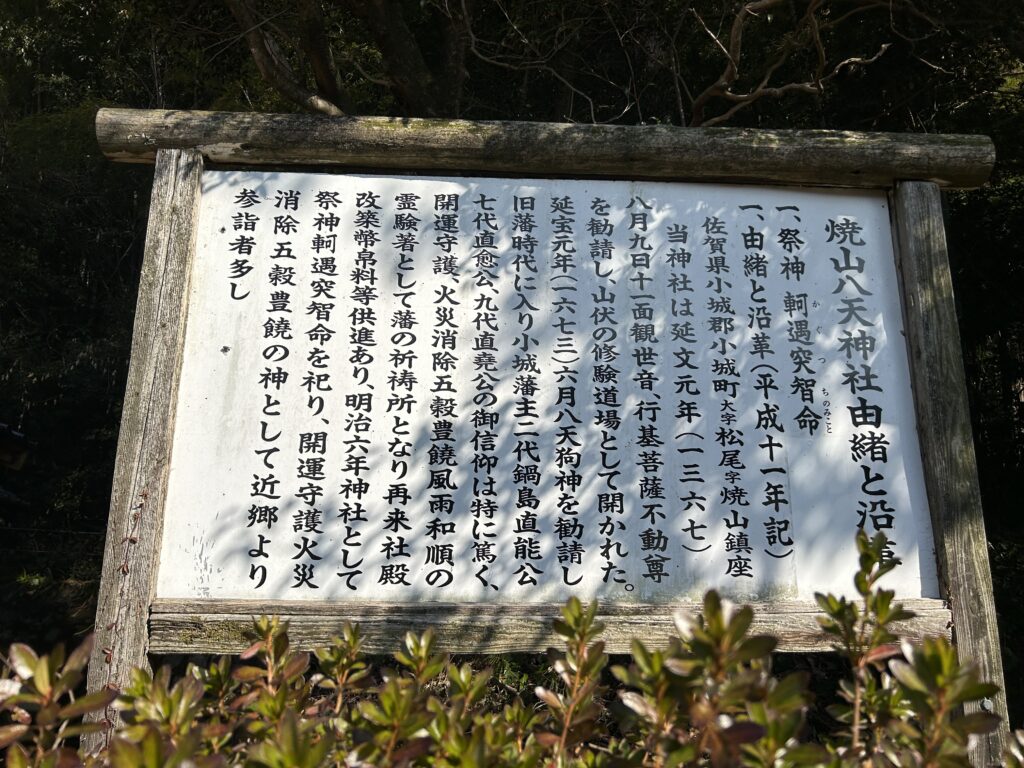

案内板。

焼山八天神社由緒と沿革

一、祭神 軻遇突智命

一、由緒と沿革(平成十一年記)

佐賀県小城郡小城町大字松尾字焼山鎮座

当社は延文元年(一三六七)八月九日十一面観世音、行基菩薩不動尊を勧請し、山伏の修験場として開かれた。延宝元年(一六七三)六月八天狗神を勧請し旧藩時代に入り小城藩主二代鍋島直能公七代直愈公、九代直堯公の御信仰は特に篤く、開運守護、火災消除五穀豊饒風雨和順の霊験者として藩の祈祷所となり再来社殿改築幣帛料等供進あり、明治六年神社として祭神軻遇突智命を祀り、開運守護火災消除五穀豊饒の神として近郷より参詣者多し

稲荷社。

「天満宮」の石祠と「大日尊」の石塔。

参道入口の西側に建立された遥拝所。

険しい山道を登らずに参拝できるようになっています。

遥拝所の向拝下の様子。貫の木鼻には狛犬と像の彫刻が施されています。

手水鉢。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント