こちらの白山神社はJR唐津線岩屋駅の南南西およそ800mの距離、佐賀県唐津市厳木町岩屋地区の町外れに鎮座されます。

国道203号線の町切の交差点を南に厳木川に架かる橋を渡り、厳木多久有料道路の高架下を通って右折した先の標高195mの里山の裾野に位置します。

境内は城壁を思わせるような石垣に囲われており、神社入口前に流れる小川に架かるアーチ型の神橋を渡ると一の鳥居が建立され、さらに組まれた石垣の石段参道を上がると唐津型の狛犬と御神馬、そして二の鳥居が奉納され、さらに上の境内に続く石段参道を上った先に入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立されています。

「佐賀県神社誌要」によると石川県の白山比咩神社の分霊を勧請し、御祭神が菊理姫神、伊弉諾尊、伊弉冉尊、相殿神の素戔嗚尊、大山祇命、倉稲魂神の六柱ですが、境内の案内板では菊理姫神とともに黄泉国から人間の世界へ通ずる道の境にいた泉守道者も祭神とされています。

社頭。そして一の鳥居。

まるで城壁を思わせるような石垣が境内周りに建立されています。

コンクリートでできた神橋を渡り、6~7段の参道階段を上ると飛び狛狛犬が迎えてくれました。

吽形は玉の上で逆立ちをしており、一方の阿形は玉乗りをしておりましたw

とっても愛嬌のある表情と可愛い体つきの狛犬さんです。

二の鳥居。

「白山神社」の神額。

参道階段が続く。

そして、二の鳥居の手前で迎えてくれたのは比較的新しい唐津型狛犬さんです。

大正4年11月生まれの狛犬さんでした。

手水舎と神馬。

二の明神鳥居。

二の鳥居には「白山大権現」の神額が掛かります。

けっこう急な石段参道があります。

向拝付き入母屋造りの拝殿。

村社 白山神社 東松浦郡厳木村大字岩屋

“佐賀県神社誌要”より抜粋

祭神 菊理姫神 伊弉諾尊 伊弉冉尊 素戔嗚尊 大山祇命 倉稲魂神

當地に勧請せし年月詳からざるも、加賀國石川郡白山比咩神社の分霊を齊き、妙理権現と稱へ岩屋城乾方の山上に鎮座せり、是十一月十五日なりけれは其日を祭日とす、維新に至り白山神社と改め、明治六年村社に列せらる。素戔嗚尊外二柱の祭神は合祀により追加せり。

拝殿の中の様子と天井絵。

流造の本殿と幣殿。

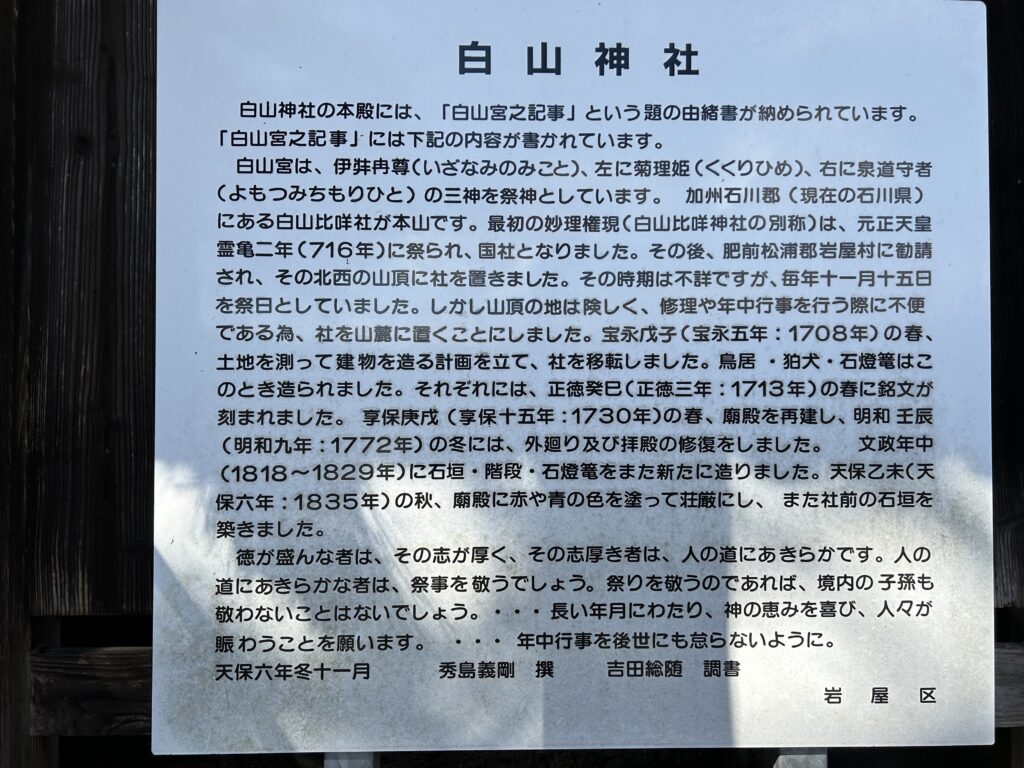

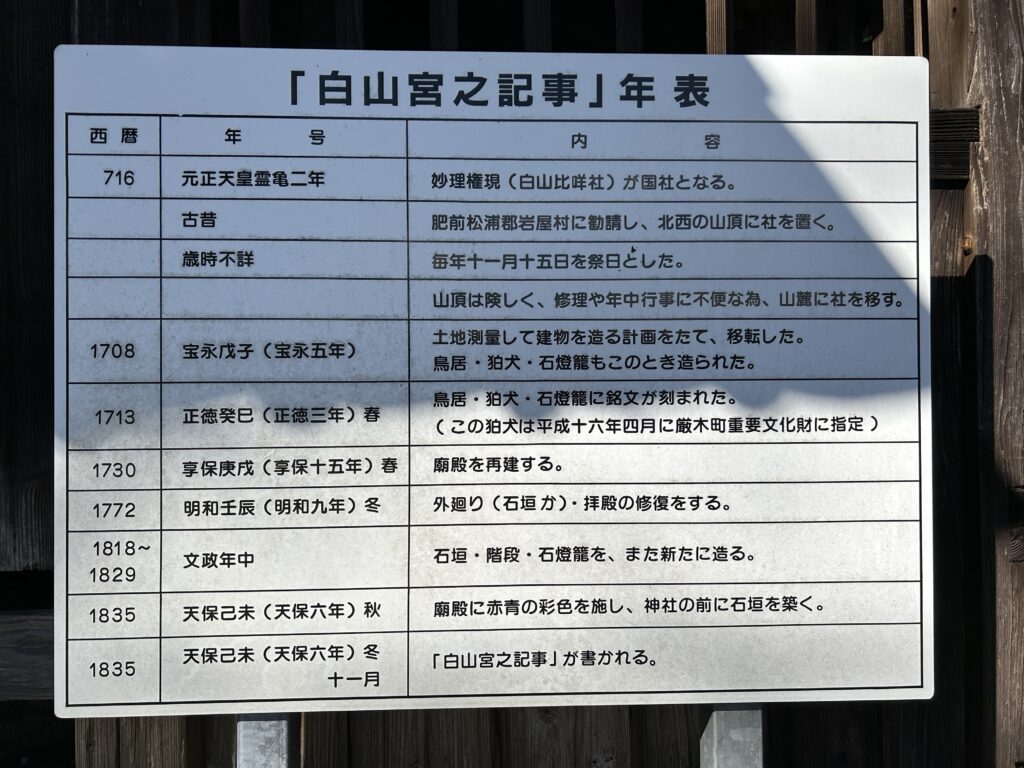

案内板。

白山神社

白山神社の本殿には、「白山宮之記事」という題の由緒書が納められています。「白山宮之記事」には下記の内容が書かれています。

白山宮は、伊弉冉尊(いざなみのみこと)、左に菊理姫(くくりひめ)、右に泉道守者(よもつみちもりひと)の三神を祭神としています。加州石川郡(現在の石川県)にある白山比咩社が本山です。最初の妙理権現(白山比咩神社の別称)は、元正天皇霊亀二年(716年)に祭られ、国社となりました。その後、肥前松浦郡岩屋村に勧請され、その北西の山頂に社を置きました。その時期は不詳ですが、毎年十一月十五日を祭日としていました。しかし山頂の地は険しく、修理や年中行事を行う際に不便である為、社を山麓に置くことにしました。宝永戊子(宝永五年:1708年)の春、土地を測って建物を造る計画を立て、社を移転しました。鳥居・狛犬・石灯篭はこのとき造られました。それぞれには、正徳癸巳(正徳三年:1713年)の春に銘文が刻まれました。享保庚戌(享保十五年:1730年)の春、廟殿を再建し、明和壬辰(明和九年:1772年)の冬には、外回り及び拝殿の修復をしました。文政年中(1818~1829年)に石垣・階段・石灯篭をまた新たに造りました。天保乙未(天保六年:1835年)の秋、廟殿に赤や青の色を塗って荘厳にし、また社前の石垣を築きました。

徳が盛んなものは、その志が厚く、その志厚きものは、人の道に明らかです。人の道に明らかな者は、祭事を敬うでしょう。祭りを敬うのであれば、境内の子孫も敬わないことはないでしょう。・・・長い年月にわたり、神の恵みを喜び、人々が賑わうことを願います。・・・年中行事を後世にも怠らないように。

天保六年冬十一月

「正一位稲荷大明神」。

年季の入った石灯篭が奉納された奥に石祠があります。

御神木。

左の画像が参道中段にあるアスナロ(カマクラヒバ)で、さが名木100選のうちの一つで樹齢は260年を超す巨木だということです。

この岩屋地区は多久市と一緒で昔は炭鉱の町として栄えた町です。今はどこも同じなのかもしれませんが、こちらも高齢化が進んでいるようで近くにケアハウスが建っていました。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント