こちらの多久八幡神社(若宮八幡宮)はJR多久駅の南方およそ4km、佐賀県多久市多久町東の原地区の町外れ、標高201mの梶峰山を背にして鎮座されております。

国道203号線の「北多久町荕原」交差点を南、県道24号武雄多久線をひたすら南下すると県道25号多久若木線と交差する「市立病院前」信号をそのまま直進したところにある多久市の桜の名所「西渓公園」の東隣位置しております。

現在は地域の人から多久八幡神社と呼ばれていますが、鎌倉の鶴ヶ丘八幡宮の若宮八幡を勧請して建てられたと伝えられていたことから、昔は若宮八幡宮と呼ばれていたようです。

一の鳥居は肥前鳥居で、二の鳥居をくぐると赤い灯篭が立ち並ぶ参道が伸びており、石段参道を上がった上の境内には大型の肥前狛犬が守護する入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立されています。

境内には「若宮八幡宮の三本杉」と呼ばれる樹齢700年の三本の杉のご神木は見ごたえがあります。御祭神は応神天皇、仁徳天皇、神功皇后、比売大神の四柱です。

神社よりさらに東の方には孔子を祀った「多久聖廟」、西渓公園には「多久市歴史民俗資料館」があるので、まったりとした一日を過ごすことができます。

道路を挟んだところに立つ一の肥前鳥居。

じつはこちらの神社には何度も訪れていたのですが、こんなところに鳥居があることを知りませんでした。つい最近、走行中に反対側を見て鳥居があるのに気が付いたのですが、おそらく知らない方も多いのではないでしょうか。

肥前鳥居に掛かるのは「若宮八幡」の神額です。

柱にはたくさんの刻銘がありますが、建立年月日や石工さんのお名前は確認できませんでした。

石段を登ると道路が走っています。

そのまま境内へ上がる石段が見るので、これが参道だったことは間違いないようです。生活道路によって参道が分断されたみたいですね。

境内入口に立つ二の鳥居。

二の鳥居の神額にも「若宮八幡」の神額が掛かっています。

拝殿前の石段参道。

こちらが拝殿。

拝殿には「八幡神社」の神額が掛かります。

拝殿の中の様子。

そしてその両脇には狛犬が鎮座しています。

八幡神社のこの狛犬は「肥前狛犬」と呼ばれるもので、16~18世紀の間に佐賀、長崎、福岡の一部で奉納された狛犬のことを言うそうです。

江戸時代の中期以降に奉納された狛犬のほとんどは唐獅子形狛犬なので、とても貴重なものであることは間違いなさそうですが、唐獅子形狛犬と比べると肥前狛犬の方が愛嬌のある顔をしていますよねw

肥前狛犬は阿吽(あうん)のつがいで、口を少し開いているのが阿形(あぎょう)で口を閉じているのが吽形(うんぎょう)です。

そんな肥前狛犬の他にも、こちらの多久八幡神社には珍しいものがあります。

それが「若宮八幡宮の三本杉」。

樹齢700年を超えると言われている杉の大木が、多久八幡神社の境内に3本並んで立っているのです。

並んで立っている3本のうち、両側が夫婦で真ん中が子どもに見立てて親子杉とも呼ばれているようです。

そっと触れさせていただいて、三本杉のパワーをいただきましたw

さて、残りの境内の様子をご案内します。

透かし塀に囲われた県重要文化財の本殿。

佐賀県重要文化財 若宮八幡宮神殿

昭和33年1月23日指定

多久市多久町字宮城 若宮八幡宮

建造物若宮八幡宮は、鎌倉幕府初代将軍の源頼朝よりこの多久荘を賜った多久太郎宗直が、建久4年(1193)に創始したと伝えられている。

佐賀県文化財データベースより

神殿は、桁行3間、梁間3間のいわゆる三間社流造りである。石垣積に亀腹を施した基壇の上に建っており、周囲には勾欄付きの縁がめぐる。屋根は銅板葺きで、千木、勝男木を置く。柱は円形で、これに頭貫を通し、三斗、肘木を置いた簡単な構架である。妻飾りは、二重虹梁大瓶束というやや複雑な構造である。また、欄間の蟇股やぼたん、鳳凰、雲形などの透彫は、極彩色であり、優美さに富む。この神殿の奥には内陣が構えられており、その中央部に一間社流造、柿葺の小さな客殿を安置している。

棟札写によると、元亀3年(1572)に龍造寺和泉守長信がここを再興して以来、この神殿は幾度も修理が行われているようである。しかしながら、その基本にはなお、江戸時代初期のものが残っているといわれる。

手水舎。

稲荷社。

石祠群と境内社。

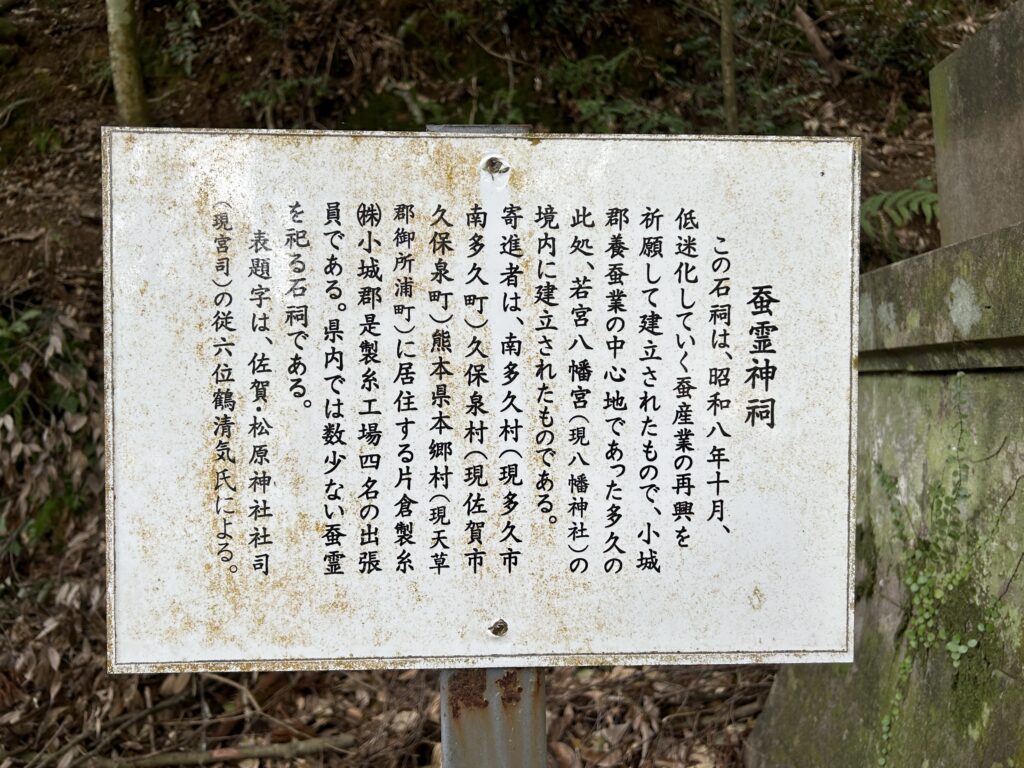

蚕霊神祠。

じつは八幡神社さんのすぐ西隣にも多久神社とい神社があります。

その隣の西渓公園、そして多久聖廟などと相まって、週末や紅葉の時期には多くの人が訪れる観光スポットでもあるわけですが、悩んだり背中を押してもらいたい時などにパワーを分けてもらいに来るのもいいかもしれませんね。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント