こちらの長瀬天満宮はJR長崎本線佐賀駅の北北東およそ4.5kmの距離、長崎自動車道佐賀大和ICからは3.3kmほどの佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬地区に鎮座されます。

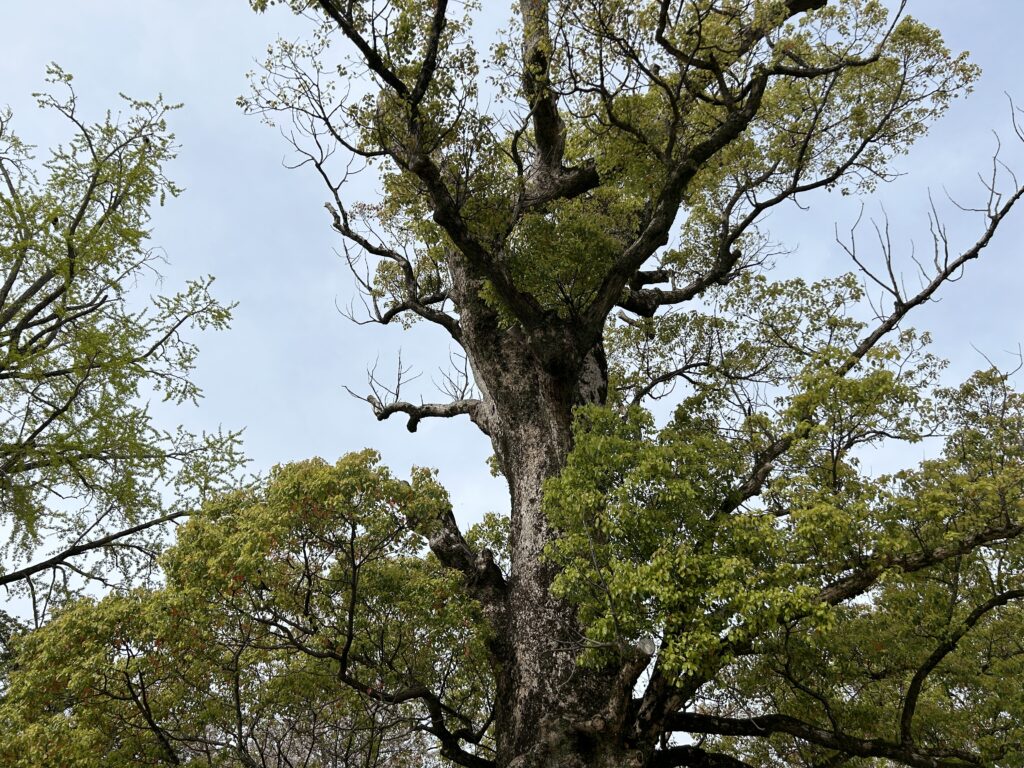

嘉瀬川から分岐し、国道263号線に沿って佐賀市中心部へと流れる多布施川。その川沿いの道路の東側にある境内入口に奉納された鳥居をくぐると、参道の真ん中に存在感のある御神木の楠が立っています。円弧形石橋の神橋を渡り、神門を抜けた先には吹き抜けの入母屋造の拝殿と流造の本殿が建立されています。

拝殿前には砥川型の岩乗り狛犬一対と肥前狛犬一対が奉納されています。明治生まれの岩狛は、阿形は前立て岩に前肢を掛けるオーソドックスなものですが、吽形は頭を下に崖を駆け下るような躍動的な造形で、制作した石工さんの表現力が現れたユニークな狛犬さんでした。

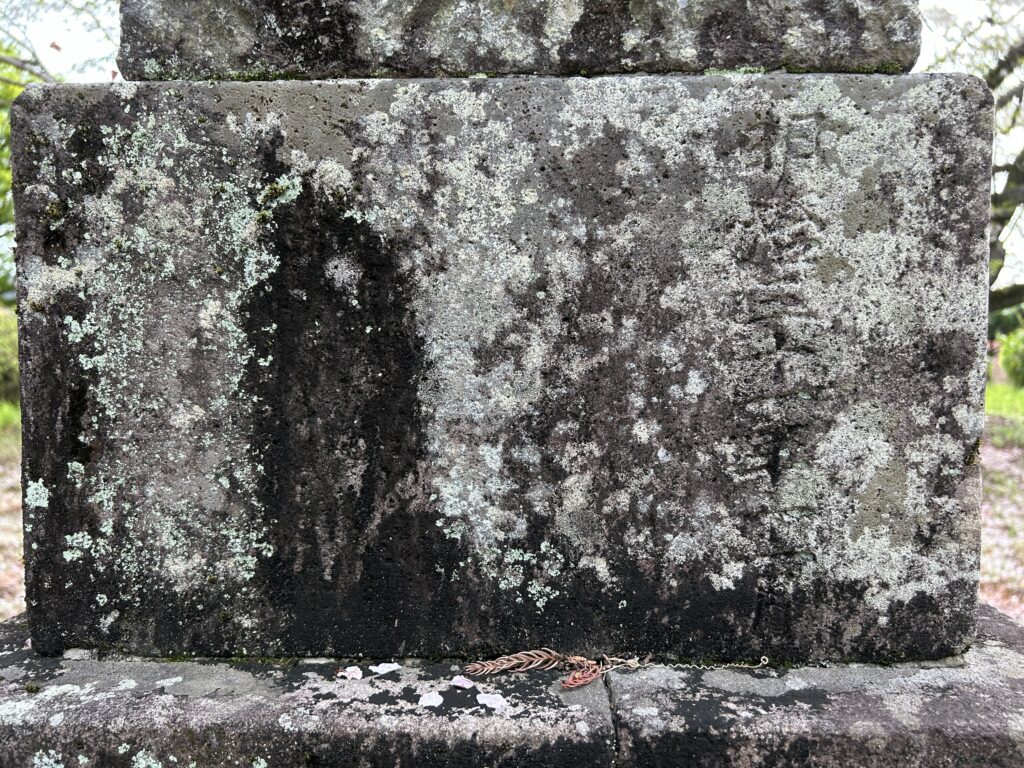

一方、肥前狛犬の方は参道狛犬の宿命とでも言いましょうか、阿形はその表情も分からないほど風化が進んでおります。棟木の墨書に永正十二年とあることから、この年の創建であろうと推察されます。御祭神は菅原道真公ですが、神社合祀による寄せ宮と神仏習合の名残が色濃く残る古社です。

参道入口に建立された台輪鳥居。

鳥居の先には、参道のど真ん中に大きなクスノキが立っていますw

鳥居には「天満宮」の神額が掛かります。

御神木のクスノキ。

境内には桜の木が植えられていますが、参拝したのがちょうど桜の季節でラッキーでした♪

桁6列の単径間桁円弧橋の石造り神橋。

神門。

境内左側の石祠群。

入母屋造りの拝殿。

砥川型の岩乗り狛犬さんですが、吽形が崖の上から駆け下りてきているような感じの構えの狛犬さんです。

このタイプの狛犬さんは江北町の「天子社」の末社前でもお目にかかったことがありました。

台座には「明治三十一年十一月」の刻銘が入ります。

さらにその後ろには造立年代不明の肥前狛犬が奉納されていました。

肥前狛犬ではオーソドックスなタイプの狛犬さんでしたが、参道狛犬さんの運命とも言えますが風化が進み、阿形はその表情が分からないほどに進んでいます。

拝殿の中の様子。

天井絵もだいぶ色褪せています。

流造の本殿。

「大乗妙典一字一石塔」と見られる自然石の石塔。

石祠群。天満宮の石祠には「明和二乙酉十一月二十五日」の刻銘が入る。

正一位稲荷大明神。

神社の北側にある布巻観音。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント