こちらの新北神社は佐賀県庁の南東およそ6kmの距離、国道208号線の「溝口橋西」交差点から南に1kmほどの佐賀県佐賀市諸富町大字為重三重地区の北の外れに鎮座されます。

県道48号佐賀外環状線の四つ角に建立された二の鳥居から北へ、民家の間を貫く200mほどの参道を進むと三の明神鳥居が立っており、クリークに架かる石造りの神橋を渡ると、文政元年生まれの狛犬が守護する神門前に佐賀市の重要文化財に指定されている四の肥前鳥居が奉納されています。振り返るとずっと南方に一の鳥居が建立されているのが分かります。

境内には唐破風付き入母屋造の拝殿と本殿、西側に宮地嶽神社の唐破風付き入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立され、境内の石祠前に一体の肥前狛犬が安置されています。御祭神は素戔嗚尊、合祀により追加された倉稲魂命外十柱が併せ祀られます。

県道48号佐賀外環状線から南に100mほどの参道に立つ一の台輪鳥居。

「新北神社」の神額が掛かります。

県道48号佐賀外環状線すぐ手前の二の台輪鳥居。

こちらにも「新北神社」の神額が掛かります。

三の明神鳥居。

こちらにも「新北神社」の神額が掛かります。

社頭。

神橋。

境内入口、神門前に立つ四の肥前鳥居。

佐賀市の重要文化財に指定されていて、柱には「鍋島加賀守豊臣朝臣直茂 慶長十三年戌九月吉祥日築造」の刻銘が入るとされます。

鳥居には「新北大明神」の神額が掛かります。

社号標にも「新北大明神」と書かれていました。神仏習合の名残が残っているようですね。

神門の様子。

そして神門前の狛犬さんです。

台座には「文政元年戊寅五月吉祥日」の刻銘が入ります。

境内の中から見た神門の様子。

手水舎。

ご案内

手水舎横の案内板より

新北神社は、二千二百年前中国の徐福一行が浮盃より上陸され、疲れを癒す為に住まいをもうけられた跡地に建立されているようです。徐福が生活された処を地元の人たちが聖地として護り続けられました。その地に第三一代用明天皇の御代五八六年に新たに北方出雲の国、素盞鳴尊を祀り新北神社が御創立されています。境内には徐福上陸のあかしとして植えられた、国内で唯一伝承のある「御神木」のビャクシンが今なお息づきます。崇敬される皆様の願いを持ち成長したそのお姿が龍に見える事から、願いを叶える大変縁起の良い「飛龍木」として大切に守られております。

平安時代にありては旧河副庄の宗廟神として崇敬を受けており、江戸時代は鍋島藩が欧米の列強から日本を護るため開発した大砲の砲弾が奉納される等、三重津海軍所にも縁がある神社です。

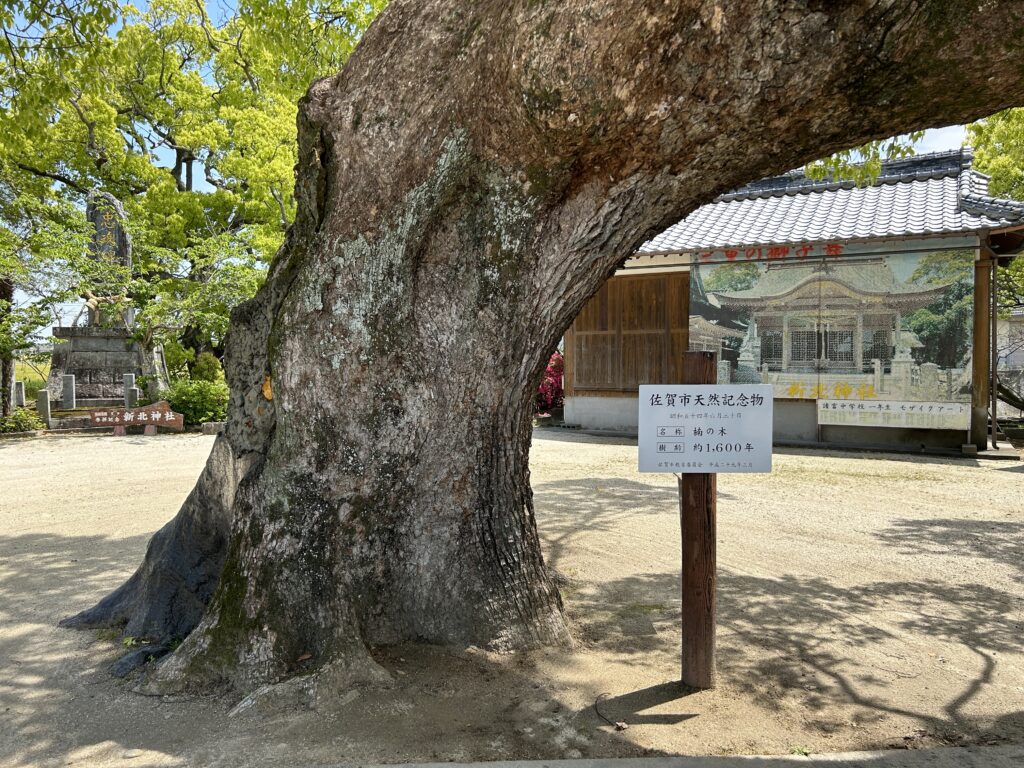

巨木の御神木は樹齢が約1,600年のクスノキ。裏側の縦方向の洞が凄いですが、台風の時に大丈夫なのかとちょっと心配になります。

銅板葺き唐破風付き入母屋造りの拝殿。

郷社 新北神社 佐賀郡新北村大字為重字三重分

“佐賀県神社誌要”より引用

祭神 素戔嗚尊

倉稲魂命 武甕槌命 罔象女神 大山咋神 仁徳天皇 綿津見命 天照皇大神

三女神 鍋島勝茂 市杵島神 十城別命

用明天皇の御創建にして、嵯峨天皇御再建あり、爾来國主に於いて営繕し来れり、明治四年十二月郷社に列せらる、祭神倉稲魂命外十柱は無各社合祀により追加す。

拝殿の様子。

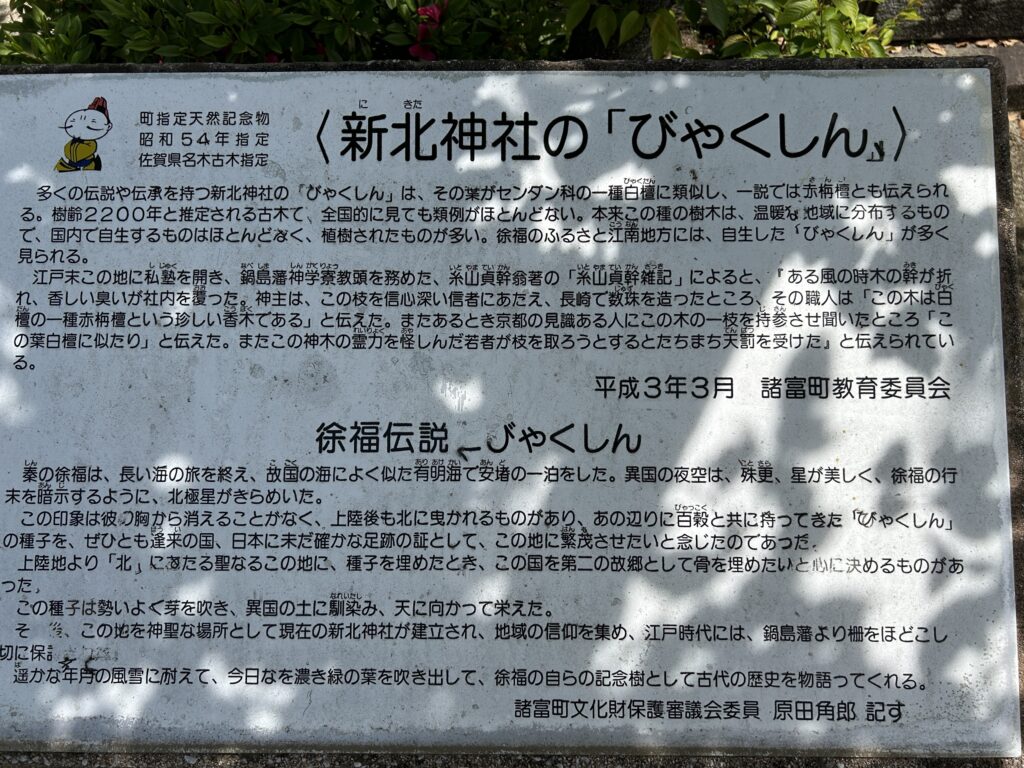

諸富町指定天然記念物の「びゃくしん」。こちらはなんと樹齢が2,200年です。

説明板。

社務所。

西側に立つ宮地嶽神社は、銅板葺き唐破風付き入母屋造りの拝殿です。

左から、それぞれ「恵比寿社」「宮地嶽神社」「正一位稲荷大明神」の額が掛けられています。

賽銭箱には「安政六年己未八月 寺井 江口二右衛門為善」の刻銘が入ります。

境内西側に祀られている末社群。

神庫。

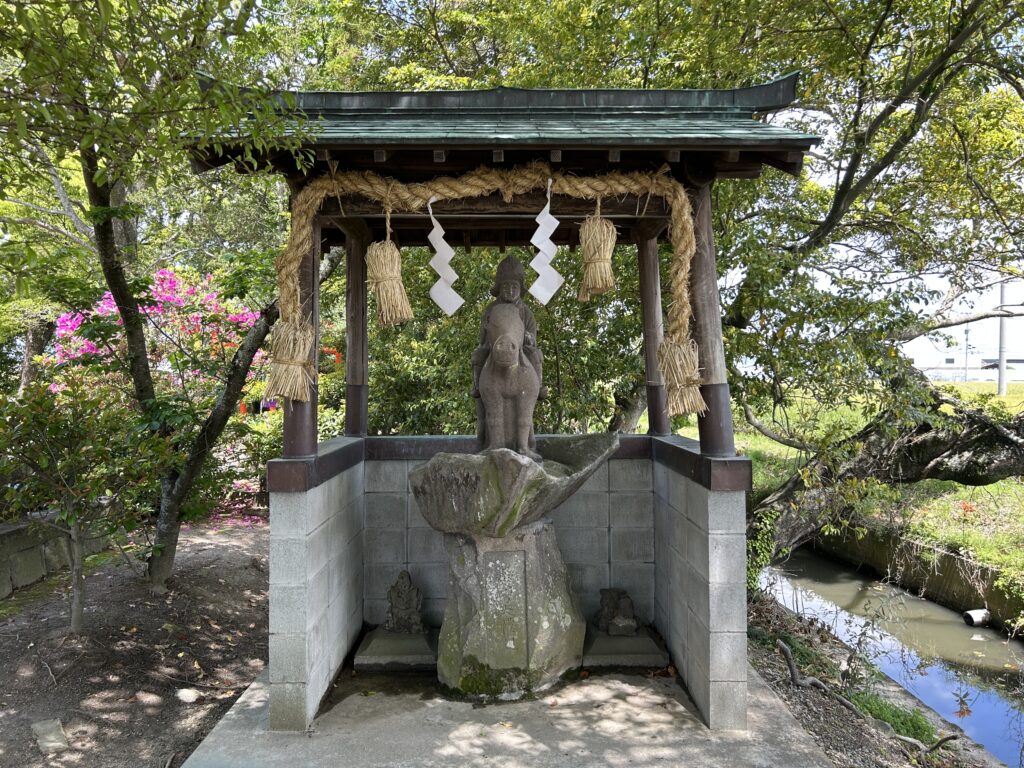

境内東側の石祠と地蔵菩薩騎馬像。

境内東側の石祠群。

稲荷社。

本殿東側に祀られている淀姫神社。

境内北、本殿東側の末社。向かって右側に一体だけの肥前狛犬が居ます。

いつもながらのその健気な姿には胸が打たれますw

境内奥の末社群。

末社群。

力石でしょうか…

さて、こちらの新北神社さんはかなり見ごたえがありました。おびただしいほどの数の末社は、まさに明治の神社合祀の名残なのでしょうね。

何かの資料で、熊本の大地震のときに肥前鳥居が被害を受けたと聞いたようでしたが、今日参拝させていただき無事な様子を見てひと安心しました。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント