こちらの八坂神社はJR唐津線西唐津駅の北東およそ1.6kmの距離、唐津湾に突き出た大島の東側の集落である佐賀県唐津市東大島町の東の外れの大島海岸に鎮座します。

町の入り口の唐津東港には長崎県壱岐市とを繋ぐ九州郵船のフェリーターミナル、神社のすぐ南には国立唐津海上技術短期大学校があります。

石垣が組まれ玉垣が巡らされた境内入口に建立された鳥居をくぐると、狛犬灯籠と唐津型の狛犬それぞれ一対が奉納され、さらに一段高くなった上の境内に切妻造の拝殿と流造の本殿が建立されています。

御祭神は、素盞嗚命と天忍穗耳命。唐津城築城の折り、唐津初代藩主寺沢志摩守が先住の民をこの地に移住させたときに、氏神様を一緒に移転し慶長十三年十月に創建したと伝わっております。

社頭。

境内は背丈ほどの石垣で囲われています。

境内入口に建立されている鳥居。

鳥居には「八坂神社」の神額が掛かります。

両サイドに狛犬灯籠が奉納されています。

そしておなじみの唐津型の狛犬さん。

吽形は脚の部分が風化したのでしょうか、コンクリートで修復されています。

海岸に近いから劣化が早いのでしょうか、阿形も顎の部分に欠損が見られます。

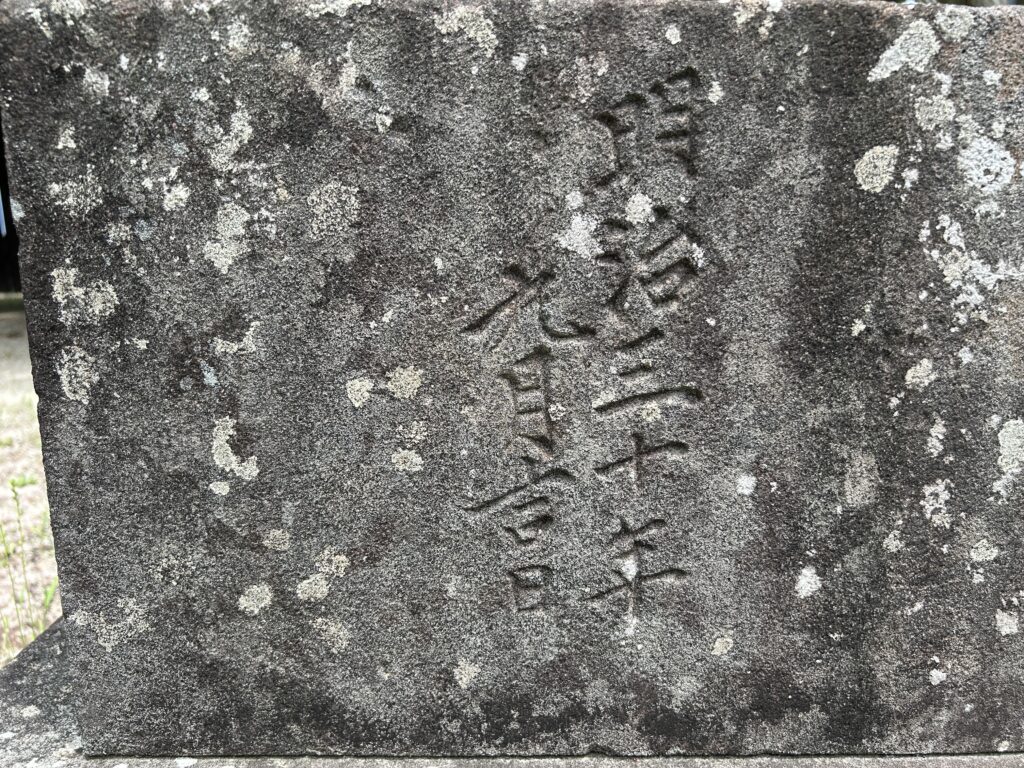

台座には「明治三十年九月吉日」の刻銘が入ります。

石段前には注連柱、石垣が組まれ一段高くなった上の境内に向拝付き切妻造平入の拝殿が建立されています。

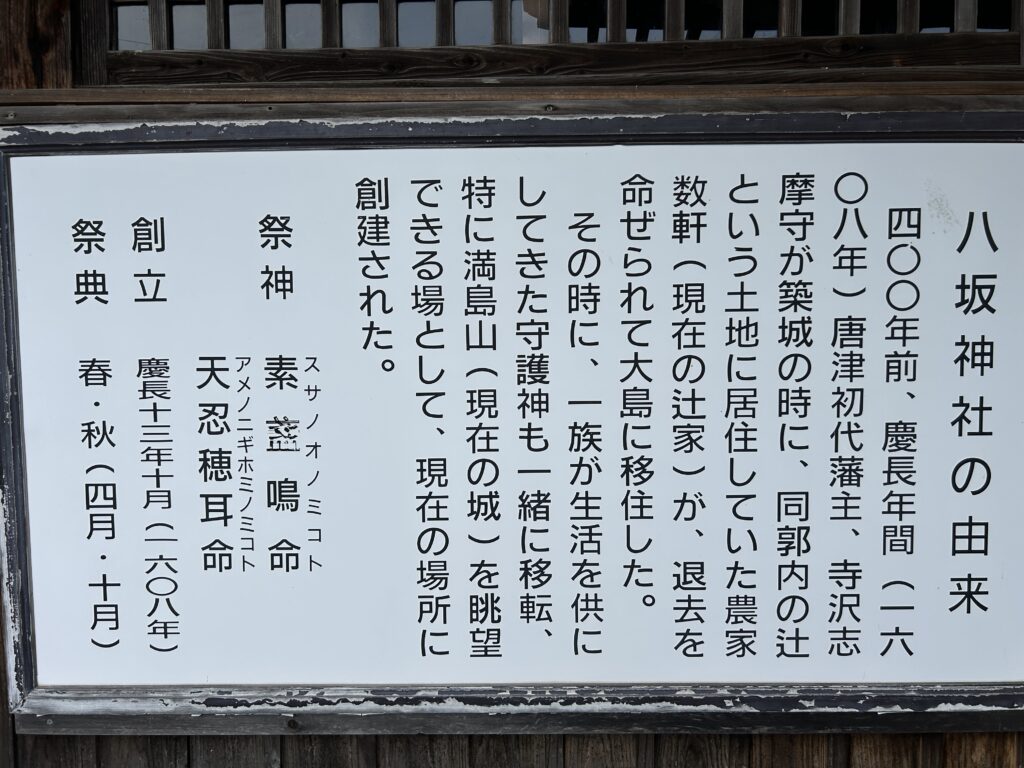

境内の案内板。

八坂神社の由来

四〇〇年前、慶長年間(一六 〇八年))唐津初代藩主、寺沢志摩守が築城の時に、同郭内の辻という土地に居住していた農家数軒(現在の辻家)が、退去を命ぜられて大島に移住した。その時に、一族が生活を供にしてきた守護神も一緒に移転、特に満島山(現在の城)を眺望できる場として、現在の場所に創建された。

拝殿の中の様子。

拝殿西側の石段。

記念碑。

さらに石段が続きます。

先代の鳥居の神額でしょうか、灯籠の上の狛犬部分とともに安置されています。

庚申塔。

拝殿の裏に石垣が組まれ、銅板葺流造の本殿が建立されています。

西側参道入口に建立されている明神鳥居。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント