こちらの子安神社はJR筑肥線浜崎駅の東南東およそ13kmの距離、佐賀県唐津市七山池原桑原の笛岳の裾野に広がる棚田の南側の小丘の上に鎮座されます。

国道323号沿いの鳴神公園近くの滝川交差点から県道276号七山厳木線を走り、滝川川を越えた東側に進んだところにある桑原集落の東の外れ、鬱蒼とした雑木林の中に位置しています。

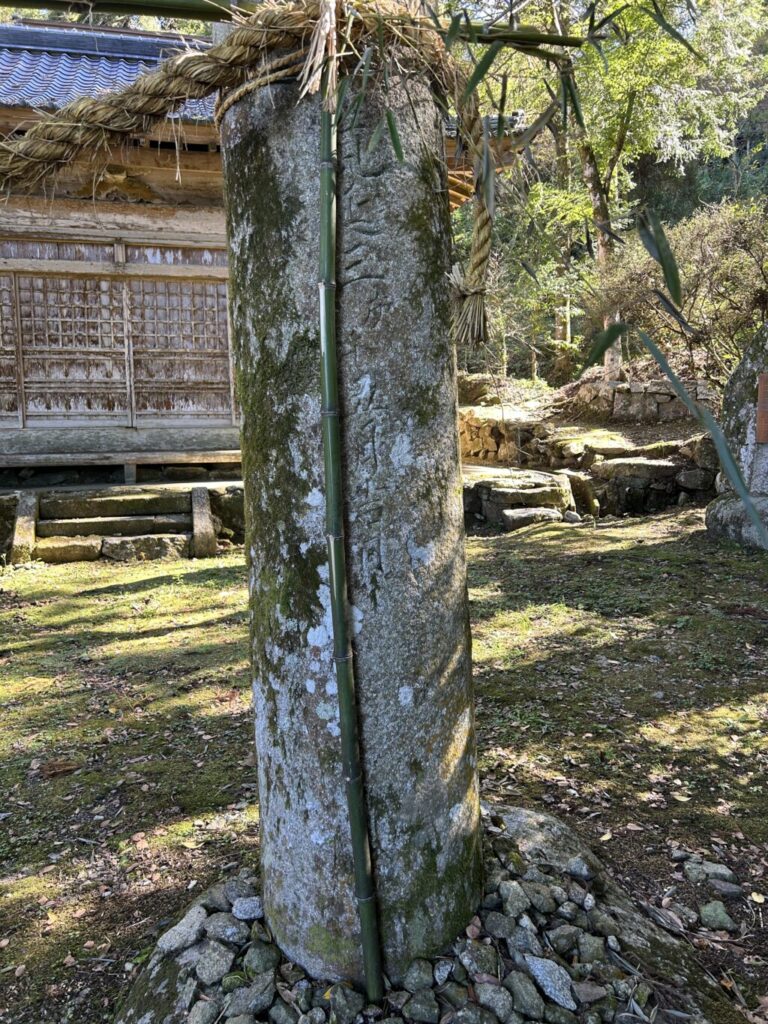

豪雨災害によるものなのか、参道へと向かう小道はすっかり小川と化しており、大きく迂回して参道入口へ向かうと、境内の入口には寛延三年造立の台輪鳥居が奉納され、苔むした境内奥の一段高くなった場所に入母屋造の拝殿と唐破風付き入母屋造の本殿が建立されています。

拝殿前には砥川石工の銘が入る狛犬が奉納されていますが、これまで見てきた砥川型とは異なる作風の狛犬で、しかも砥川型では珍しい蹲踞の狛犬でした。造立年代は不明なものの「砥川谷村」の刻銘が入っていることから江戸時代に製作されたものであろうと推察されます。

本殿前の案内によると創建は永寿元年と伝えられており、御祭神は神功皇后と應神天皇で子宝・安産の神、立身出世の守護神として祭祀されています。後に合祀された大山祇命と菅原道真も併せ祀られます。

幟杭が打たれた参道入口。

初めはここから入ったのですが、途中で参道が無くなっていました。

そこから50mほど上に上がったところにも参道入口がありました。

社頭。

振り返ると、石段の先に幟杭が打たれ小川が流れています。

以前は小川の横に参道があったのでしょうか、長年経ったせいなのか災害によるものなのかは分かりませんが、現在は参道が消失してしまったようです。

石段参道の左わきに奉納されている一基だけの石灯籠。

境内入口に建立された台輪鳥居。

鳥居には「子安大明神」の神額が掛かります。

右の柱に「寛延三庚午五月吉日」の刻銘が入ります。

二宮金次郎像。

手水鉢。

瓦葺き入母屋造の拝殿。

造立年代は不明ですが、「石工 砥川谷村 平川儀助」の刻銘が確認できます。

砥川型では珍しい蹲踞の狛犬で、これまで見てきた砥川型の作風とは異なるみやき型を思わせる狛犬さんです。

拝殿内の様子。色は褪せていますが三つの奉納絵馬が掛けられています。

本殿。

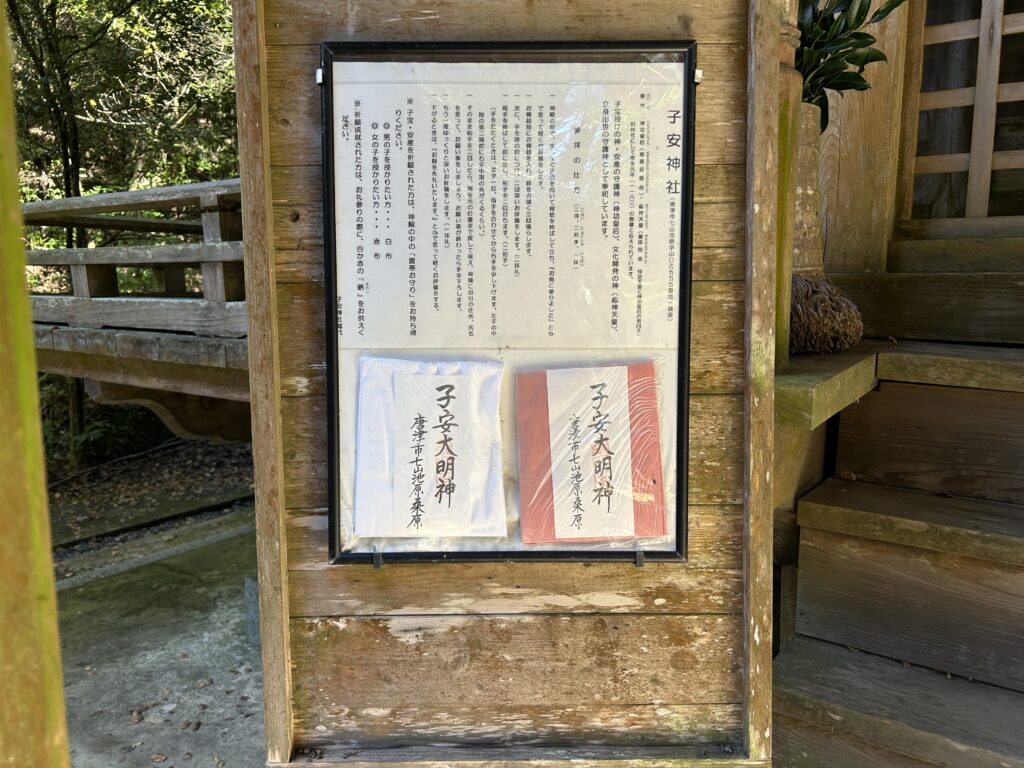

本殿前の案内板。

子安神社(唐津市七山池原字山口乙五五五番地一鎮座)

祭神:神功皇后(息長足姫命)・応神天皇(誉田別命 仲哀天皇と神功皇后の第四子)

旧村社にして寿永元年(一一八二)の創建と伝えられています。

子宝授けの神・安産の守護神(神功皇后)、文化開発の神(応神天皇)、立身出世の守護神として奉祀しています。

村社 子安神社 東松浦郡七山村大字池原

“佐賀県神社誌要”より引用

祭神 神功皇后 應神天皇

祭祀の年月奉斎の起因徴すへき文書なし、明治六年村社に列せらる。大山祇命菅原道真の二柱の祭神は合祀により追加せり。

唐破風向拝付き入母屋造の本殿。

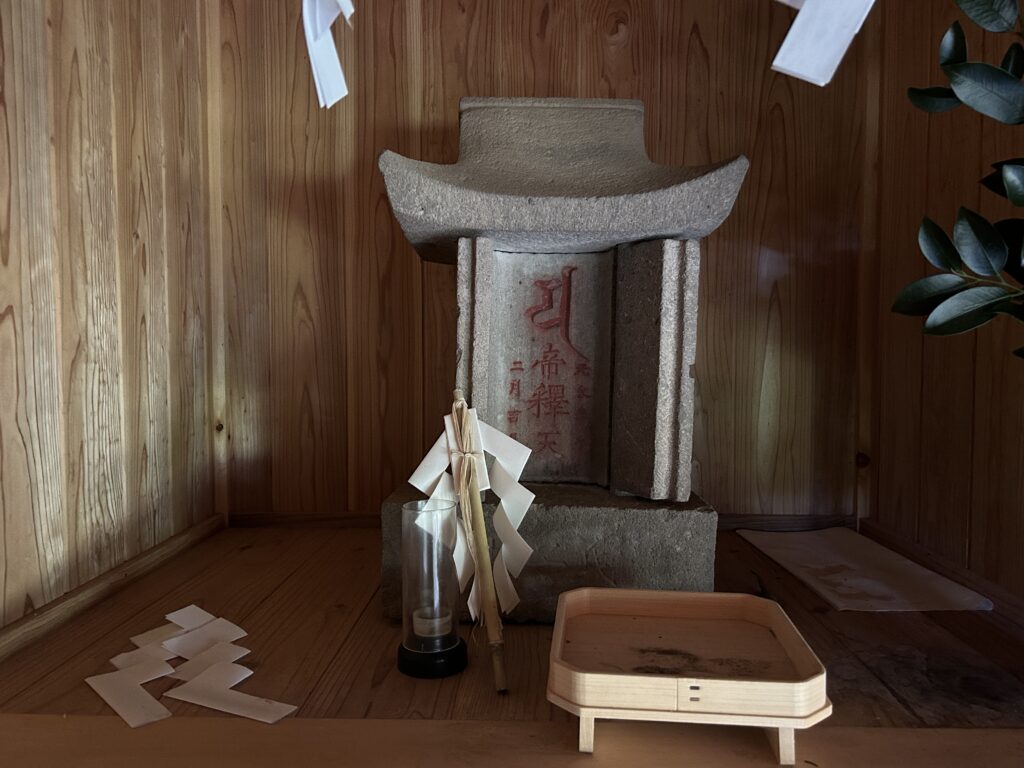

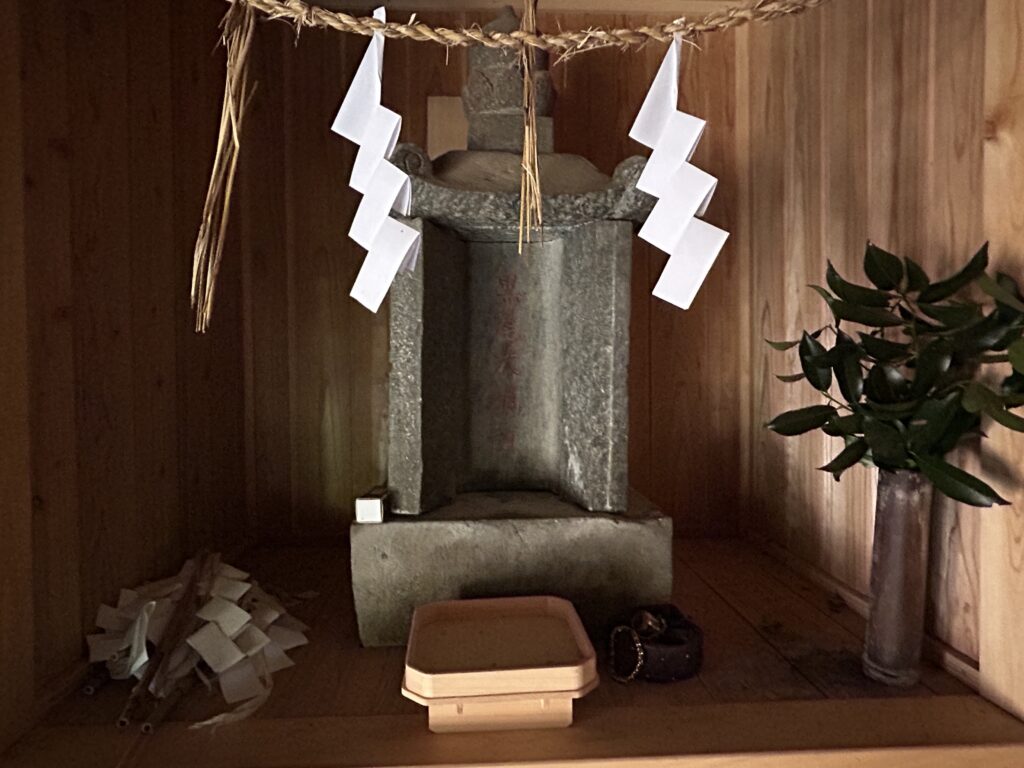

本殿の中の様子。

境内社。

帝釈天の石祠(左)、天満宮(中央)、黒尾大明神の石祠(右)。

神殿改築記念碑。平成六年九月吉日完工とあります。

境内東側に祀られている稲荷社と思われる石祠。

今日も最後までご覧いただきありがとうございます。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント