こちらの満島八幡神社はJR筑肥線東唐津駅の北西1.7kmほどの距離、唐津湾に注ぐ松浦川河口東側の集落、佐賀県唐津市東唐津二丁目の町なかに鎮座します。

すぐ西側には唐津市の観光名所の一つである唐津城、北へ200mほど進むと虹の松原から続く白砂の砂浜が広がり、夏になると海水浴客で賑わいます。

石垣で囲われた南側の境内入口に一の鳥居、さらに一段高く石垣が組まれた奥の境内前に二の鳥居、上の境内に建立された入母屋造妻入りの拝殿と銅板葺き流造の本殿を、二対の唐津型狛犬が守護しています。

創建は正平十七年、現在の唐津城の場所にあったものを文禄年間にこの地に遷座。御祭神は応神天皇、合祀により金山彦命、事代主命、天御中主命、綿津見命の四柱が追加されています。

社頭。

境内周りには玉垣が巡らされた石垣が組まれています。

一の鳥居。

「八幡宮」の神額。

手水舎。

二の鳥居。

奥にも玉垣が巡らされた石垣が組まれ、上の境内に社殿が建立有れています。

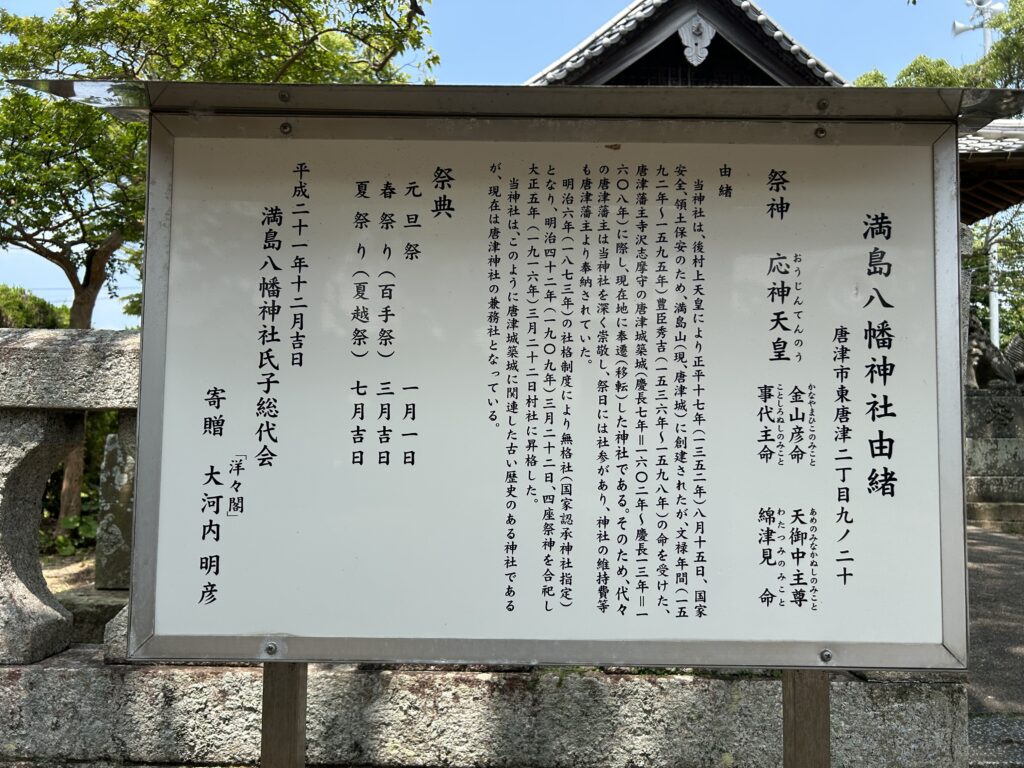

上の境内前に設置されている案内板。

満島八幡神社由緒 唐津市東唐津二丁目九ノ二十

祭神 応神天皇 金山彦命 事代主命 天御中主命 綿津見命

由緒

当神社は、後村上天皇により正平十七年(一三五二)八月十五日、国家安全、領土保安のため、満島山(現、唐津城)に創建されたが、文禄年間(一五九二~一五九五)豊臣秀吉(一五三六~一五九八)の命を受けた、唐津藩主寺沢志摩守の唐津城築城(慶長七年=一六〇二~慶長十三年=一六〇八)に際し、現在地に奉遷(移転)した神社である。そのため、代々の唐津藩主は当神社を深く崇敬し、祭日には社参があり、神社の維持費等も唐津藩主より奉納されていた。

明治六年(一八七三)の社格制度により無格社(国家認証神社指定)となり、明治四十二年(一九〇九)三月二十二日、四座祭神を合祀し大正五年(一九一六)三月二十二日村社に昇格した。

当神社は、このように唐津城築城に関連した古い歴史のある神社であるが、現在は唐津神社の兼務社となっている。

瓦葺入母屋造妻入りの拝殿。

そして、境内入口に奉納されている唐津型狛犬。

台座には「明治壬午 孟夏」の刻銘が入ります。明治15年に造立されたものではないかと思われます。

そしてこちらが拝殿前に奉納された狛犬。

吽形の狛犬の胸元にはセミの抜け殻が着いていましたw

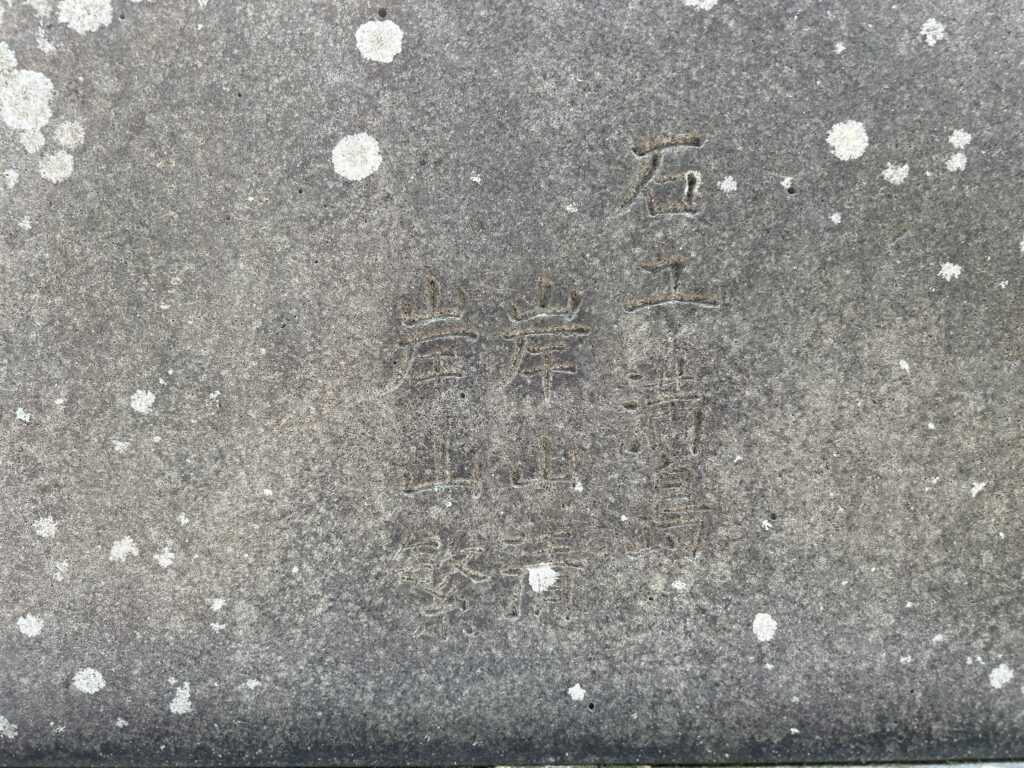

左の台座に「石工 満島 岸山清 岸山繁」、右の台座に「昭和三捻五月建」の刻銘が入ります。

拝殿内の様子。

天井絵が描かれていますが、中は片付けの最中なのでしょうか雑然としています。

幣殿と本殿。

境内の様子。

西側には子どもたちの遊具が設置されており、地元の子どもたちの遊び場として親しまれているようです。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント