こちらの大石大神社は、JR筑肥線和多田駅から北西に800mほど離れた、佐賀県唐津市元石町に鎮座。JR唐津線唐津駅東側の市街地、佐賀県立唐津商業高校の北側に位置しています。

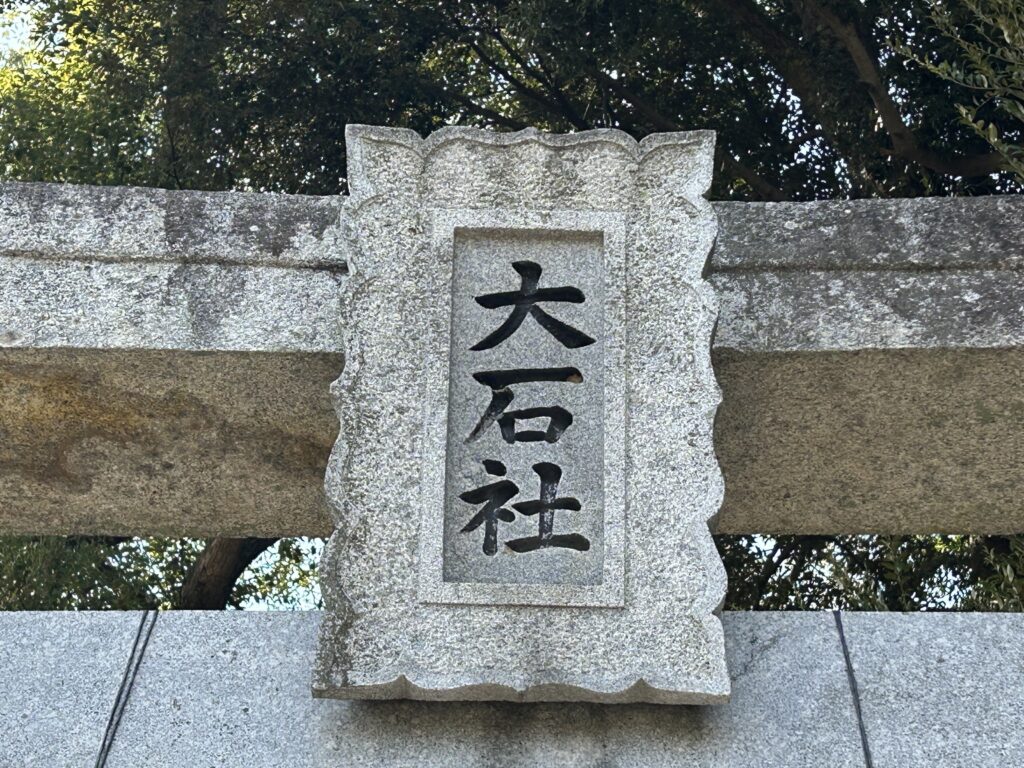

旧城下町の東の外れにある唐津街道沿いの参道入口に社号標が建立され、住宅街を南に進むと小丘の上に向かう坂道に「大石社」の神額が掛かる一の鳥居が奉納されています。

境内入口には、老朽化のために解体された二の鳥居の柱の一部が残され、二対の狛犬が守護する入母屋造の拝殿と銅板葺き流造の本殿が建立されています。

境内の案内によると、初代藩主寺澤志摩守広高公が天平勝宝年間に祀られていた熊野権現と英彦山権現の二つの権現社を合祀し現在の地に遷座し、元石町と水主町の産土神として長きに亘り信仰を集めてきたとあります。御祭神は熊野速玉大神と熊野夫須美大神と思われます。

参道入口。左側には「大石大神社」の社号標が建立されています。

コンクリートで整備された参道に一の鳥居が奉納されています。

柱の裏には「大正六年五月八日」の刻銘が入ります。

一の鳥居には「大石社」の神額が掛かります。

境内入口。老朽化のために解体されたのか、参道を跨ぐように鳥居の柱だけが残されています。

柱の裏側を見ると、向かって右の柱に「紀元二千五百九十年十月吉日」の刻銘、左の柱には「修理再建」の刻銘が確認できますので、昭和5年に加工されたようです。

手水舎。

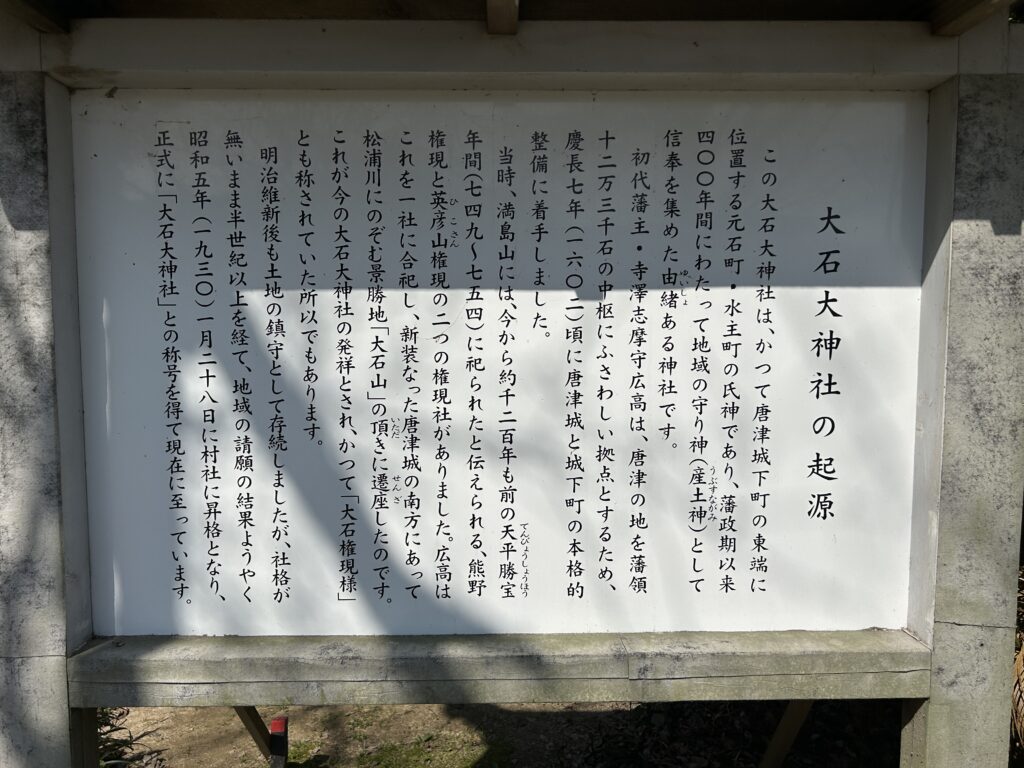

大石大神社の起源

この大石大神社は、かつて唐津城下町の東隅に位置する元石町・水主町の氏神であり、藩政期以来四〇〇年間にわたって地域の守り神(産土神)として信奉を集めた由緒ある神社です。

初代藩主・寺澤志摩守広高は、唐津の地を藩領十二万三千石の中枢にふさわしい拠点とするため、慶長七年(一六〇二)頃に唐津城と城下町の本格的整備に着手しました。

当時、満島山には、今から約千二百年も前の天平勝宝年間(七四九~七五四)に祀られたと伝えられる、熊野権現と英彦山権現の二つの権現社がありました。広高はこれを一社に合祀し、新装なった唐津城の南方にあって松浦川にのぞむ景勝地「大石山」の頂に遷座したのです。これが今の大石大神社の発祥とされ、かつて「大石権現様」とも称されていた所以でもあります。

明治維新後も土地の鎮守として存続しましたが、社格が無いまま半世紀を経て、地域の請願の結果ようやく昭和五年(一九三〇)一1月二十八日に村社に昇格となり、正式に「大石大神社」の称号を得て現在に至っています。

瓦葺入母屋造の拝殿。

唐津型の狛犬。

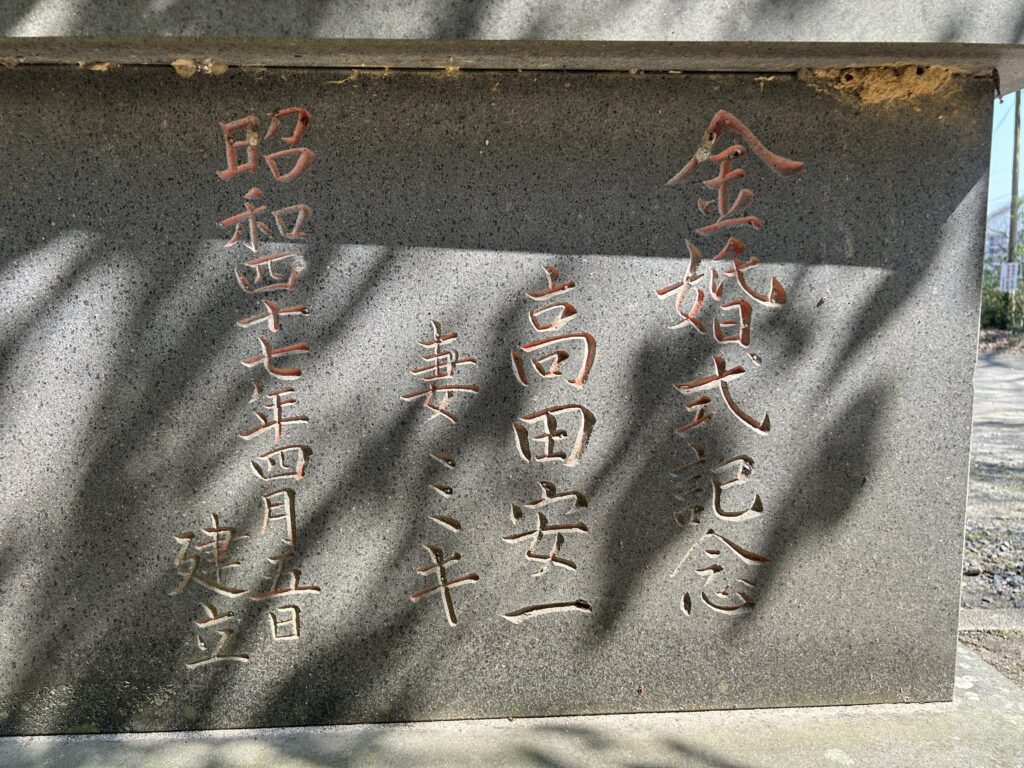

台座に「昭和四十七年四月五日建立」の刻銘が入ります。

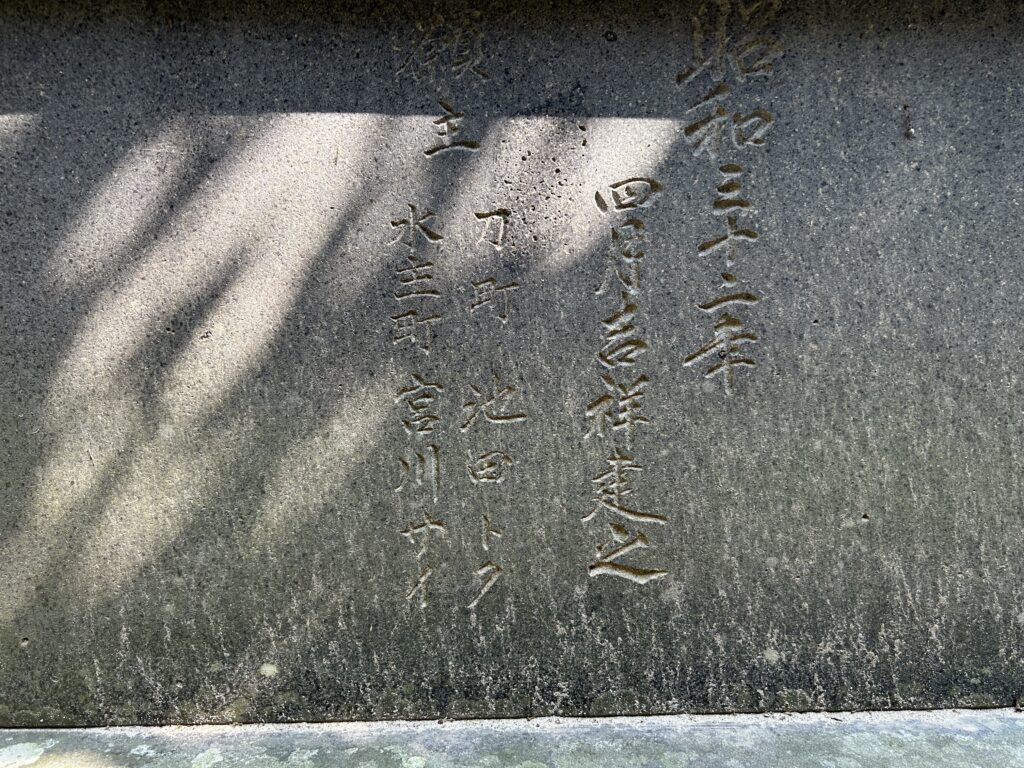

奥の二対目の狛犬は筑後型のように見えます。

台座に「昭和三十二年四月吉祥建之」の刻銘が入ります。

拝殿の中の様子。幣殿前に「大石大神社」の社号額が掛かります。

石垣の上に建立された銅板葺流造の本殿。

本殿正面。

木鼻には狛犬と像の彫刻が施されています。

本殿裏周辺に祀られている石祠。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント