こちらの鎮守神社は、唐津市肥前市民センターの東方およそ3kmの距離、仮屋湾沿いに民家が散在する佐賀県唐津市肥前町寺浦地区に鎮座されます。

国道204号線「寺浦」バス停南側の小丘の上に位置し、雑木林の中に設けられた緩やかな段差の石段を上がると、広々とした境内に切妻造の社殿が建立されており、境内の周囲を取り囲むように樹木が立ち並ぶ風景は、幼いころに遊んだ田舎の神社に似ていて昭和を感じさせます。

参道には幟竿が括りつけられた幟杭、その奥には天保六年生まれの獅子舞の顔を彷彿とさせる個性的な狛犬さんが睨みを利かせ、2対の石灯篭と1体の狛犬灯籠が並ぶ参道を上がると、境内入口には安永五年造立の鳥居が建立されています。

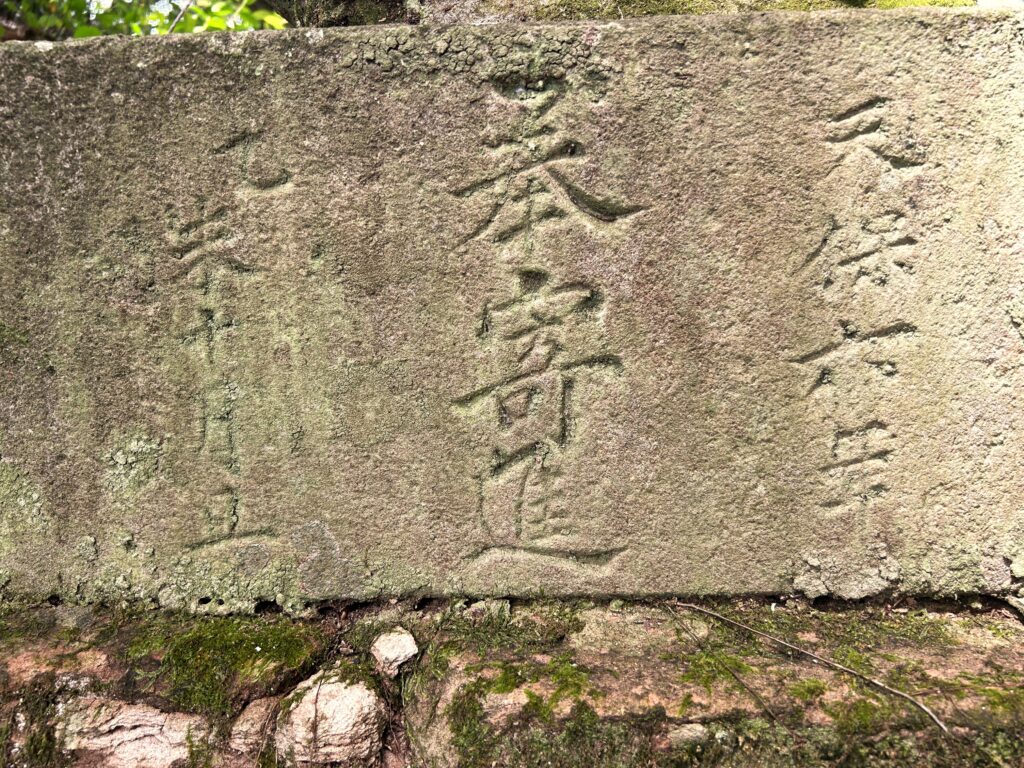

鳥居には「鎮守大明神」の神額が掛かり、神社合祀の名残の残る古社ですが、案内がなく御祭神や由緒等については不明です。

社頭。

そして参道狛犬さんです。

右側の阿形の狛犬さん、なんだか獅子舞の頭に似てると思いませんかw

明らかに唐津型の作風とは違う個性的な狛犬さんですが、作製された石工さんのお名前などは分かりませんでした。ちょっと残念ですね。

「天保六年 奉寄進 乙未十月立」の刻銘が入ります。

境内入口の立つ鳥居。

鳥居には「鎮守大明神」の神額が掛かり、神仏習合の名残が残っております。

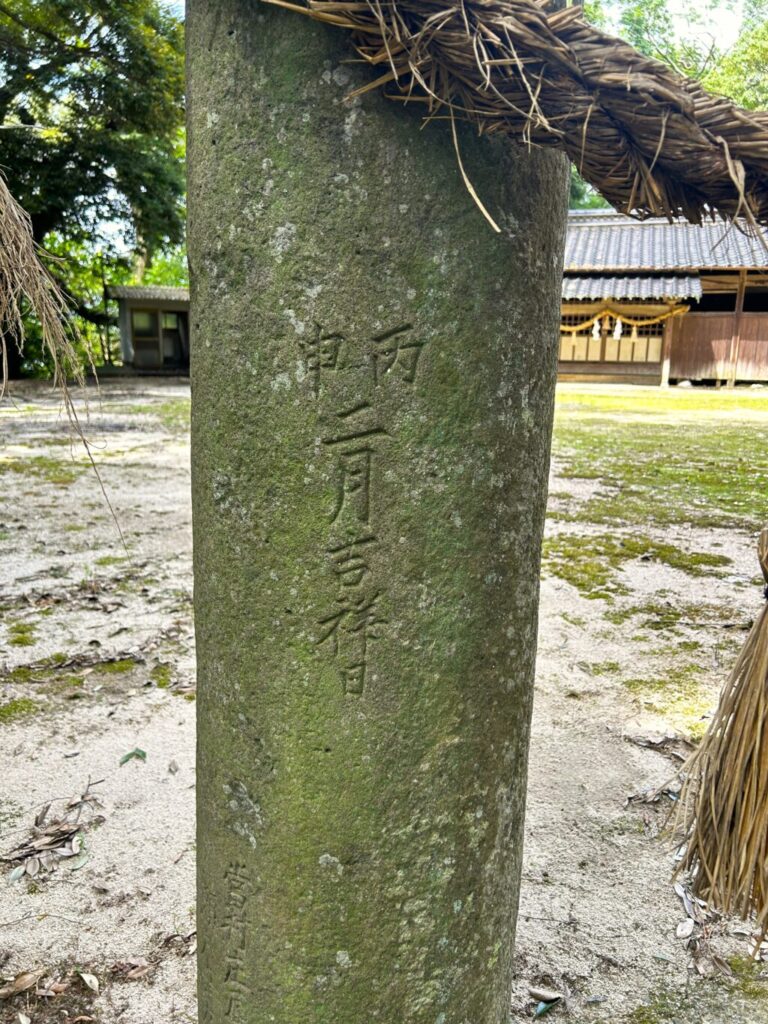

鳥居の柱には「安永五歳 丙申二月吉祥日」の刻銘が入ります。

石材の種類によるものなのでしょうか、250年ほど前に建立された鳥居とは思えないほど風化も感じられずしっかりしております。

拝殿。一見したときに御堂だと思ってしまったほど、この大きさでこの造りの拝殿というのはこれまで見て来た拝殿の中では珍しかったです。

拝殿の中の様子。

境内の様子。

じつはこちらから神社に入ってきたわけですが、足を踏み入れた時は本当に昭和の原風景が広がっているような感じでした。

入口のところに寺浦バス停がありましたが、そこを反対に海側に行ったところには「寺浦温泉」があったことを思い出し、この日汗もかいたのでひとっ風呂と思ったのですが、近所の方に聞くともう10年以上も前に閉館になったようです。

40代のころに一度入っただけですが、ヌルヌル系の温泉で結構好きタイプのお湯だったので入れなかったのは残念でした。

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント