こちらの佐志八幡神社は、JR唐津線西唐津駅の北西およそ2.3kmの距離、唐津湾の西側にあたる佐賀県唐津市佐志中通の町なかに鎮座されます。

県道23号唐津呼子線の「八幡橋」の信号を北へ、佐志川に架かる八幡橋を渡るとすぐに左折した道路沿いに位置し、南北に長い境内には三基の鳥居と二対の狛犬、銅板葺き入母屋造の拝殿と透かし塀に囲まれた流造の本殿が建立されています。

御祭神は仲哀天皇、応神天皇、神功皇后、康和三年(1101) に鎌倉権五郎景政が九州下向にあたり京都石清水八幡宮の分霊を勧請、豊臣秀吉の名護屋城在陣の時に神領は没收されましたが、寺沢氏が唐津藩主となった時に神殿を修理し、以来歴代藩主の祈願所となったとされます。

また境内社として、龍体神社、天満神社、稲荷神社、秋葉神社が祭祀されます。

道路沿いの参道入口は狛犬灯籠と一の鳥居が奉納され、鳥居をくぐると参道は直角に曲がり北の境内へと向かっています。

吽形は倒立、阿形は立ち上がった狛犬灯籠。

一の鳥居。

「八幡宮」の神額が掛かります。

参道途中に建立された二の鳥居。

笠木・貫・柱がともに三本継ぎの三の鳥居。

手水盤。

参道途中に奉納されているのは昭和52年生まれの唐津型狛犬。

神池に架かるのはコンクリート製の神橋。

神橋の手前にも灯籠狛犬が奉納されています。

手水盤。

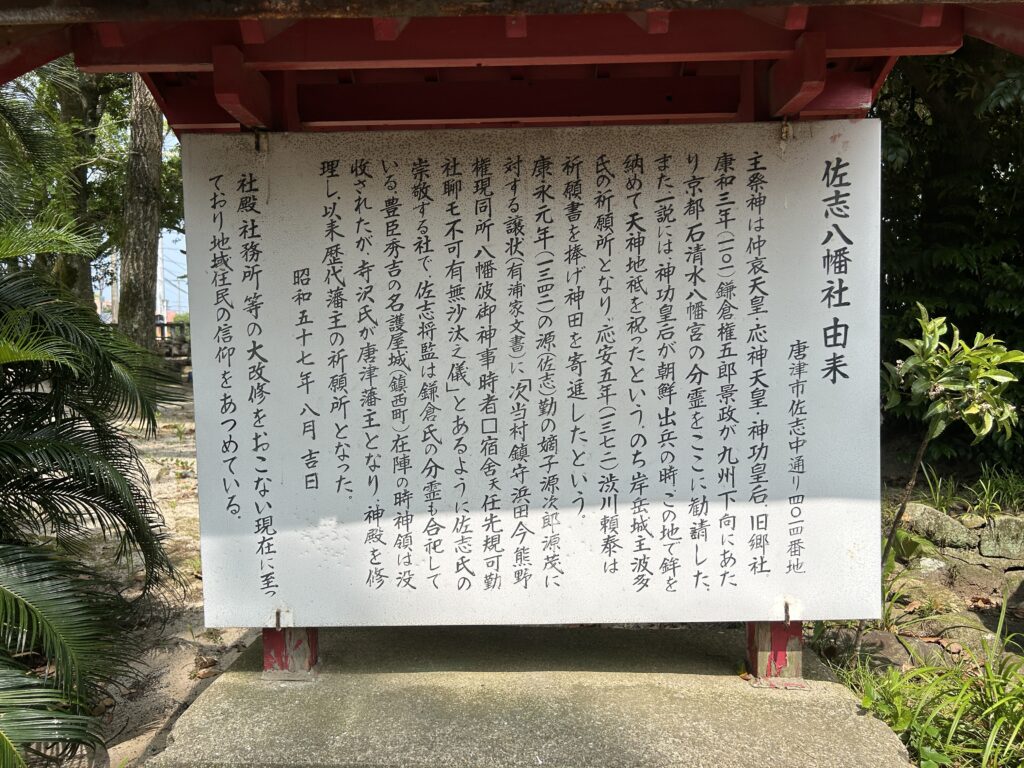

案内板。

佐志八幡社由来 唐津市佐志中通り四〇一四番地

主祭神は仲哀天皇・応神天皇・神功皇后、旧郷社

康和三年(一一〇一) 鎌倉権五郎景政が九州下向にあたり京都石清水八幡宮の分霊をここに勧請した。また一説には、神功皇后が朝鮮出兵の時この地で鉾を納めて天神地祇を祝ったという。のち岸岳城主波多氏の祈願所となり、応安五年(一三七二)渋川頼泰は祈願書を捧げ神田を寄進したという。

康永元年(一三四二)の源(佐志)勤の嫡子源次郎源茂に対する譲状(有浦家文書)に「次当村鎮守浜田今熊野権現同所八幡波御神事時者口宿舎天任先規可勤社聊不可有無沙汰之儀」とあるように佐志氏の崇敬する社で佐志将監は鎌倉氏の分霊も合祀している。豊臣秀吉の名護屋城(鎮西町)在陣の時神領は没收されたが、寺沢氏が唐津藩主となり、神殿を修理し、以来歴代藩主の祈願所となった。

神池。

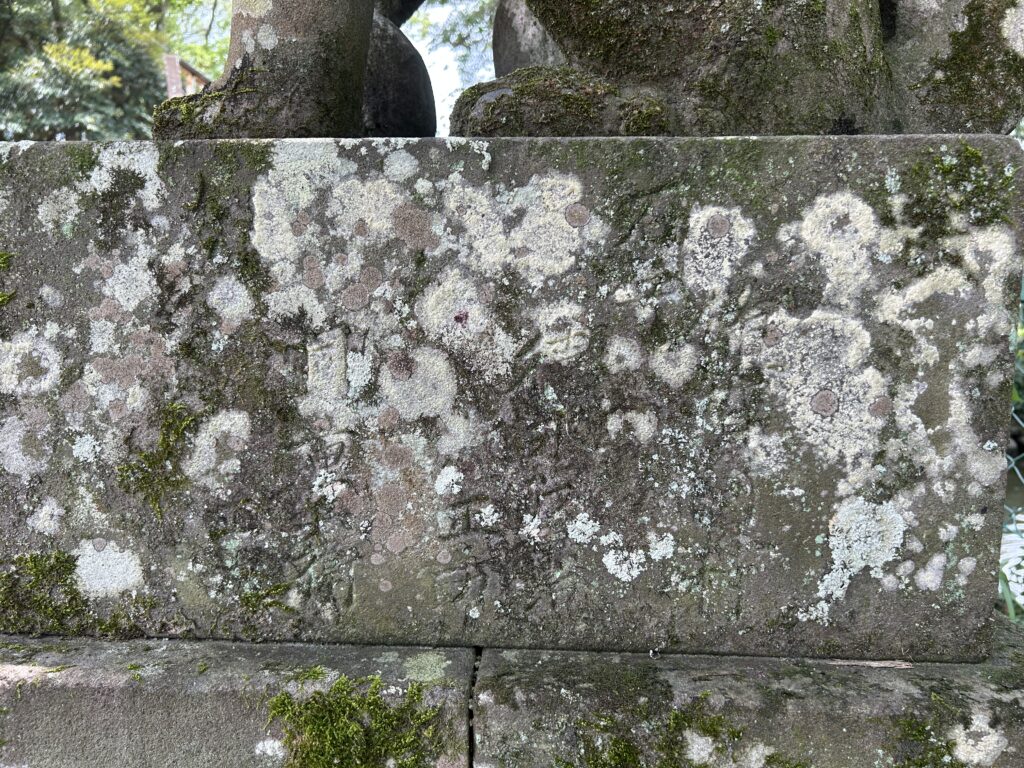

そして境内入口に奉納された唐津型狛犬。

左の台座に「値賀河内村 石工 徳永茂東治 同 重兵衛」、右の台座に「万延元庚申歳 八月吉日」の刻銘が入ります。

これは、唐津市和多田天満町鎮座の天満宮に奉納されている狛犬と、まったく同じ石工さんの手による狛犬さんです。

銅板葺き入母屋造の拝殿。

向拝下の様子。

「佐志八幡宮」の社号額が掛かります。

拝殿の中の様子。

木彫りのふくろうが奉納されています。

透かし塀で囲われた銅板葺き流造の本殿。

本殿の両サイドには、八幡神の使いといわれる鳩の石造物が二羽ずつ安置されています。

末社の案内。

入母屋造の社殿。

右から「天満神社」「秋葉神社」「稲荷神社」と、三社が並列に祀られています。

境内社の「龍体神社」。

稲荷社の石祠。

境内の様子。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント