こちらの山神社は、JR唐津線厳木(きゅうらぎ)駅の南南西およそ1kmの距離、佐賀県唐津市厳木町浪瀬地区に鎮座されます。

県道を伊万里方面に南下して行くと、県道沿いの参道入口に一の鳥居が建立されており、一直線に伸びる参道入口には桜の木、そしてすぐ横を流れる浪瀬川に掛かる芸術的なアーチ石橋、そして田圃といった田舎の原風景が広がります。

二の鳥居をくぐり石段参道を上ると、境内には艶消しの黒で塗られた入母屋造りの拝殿と流造の本殿が建立されていますが、とくに本殿の木鼻の像と狛犬の彫刻は見ごたえがあります。

境内には天満宮の石祠に八坂神社や祇園宮などの石祠が祭祀されており、明治の神社合祀の名残が色濃く残ります。御祭神は大山津見神と思われますが由緒等については案内がなく不明です。

社頭。

一の鳥居。

鳥居に掛かる「山神社」の神額。

大正9年建立。

桜の花と太鼓橋。

参道に掛かる神橋は大正12年(1823年)建立のアーチ石橋で幅が2.3m、長さが11.0mなのにこの石橋の薄さはどうでしょう。

これまでに何度も何度も洪水や濁流に揉まれてきたはずなのに、倒壊することもなくいまだに健在というのは凄いとしか言いようがありません。技術力の高さに改めて敬服いたしました。

神橋を渡れば二の鳥居です。

二の明神鳥居。

鳥居に掛かる「山神宮」の神額。

石段参道。

石段参道途中にある弁財天。

防腐剤の塗料なのか、漆黒の艶消しで塗られた拝殿。

鎮座地 佐賀県唐津市厳木町浪瀬93

御祭神 大山津見神

拝殿の中の様子。

本殿。

本殿正面。

本殿木鼻に施されている獅子と象の彫刻。

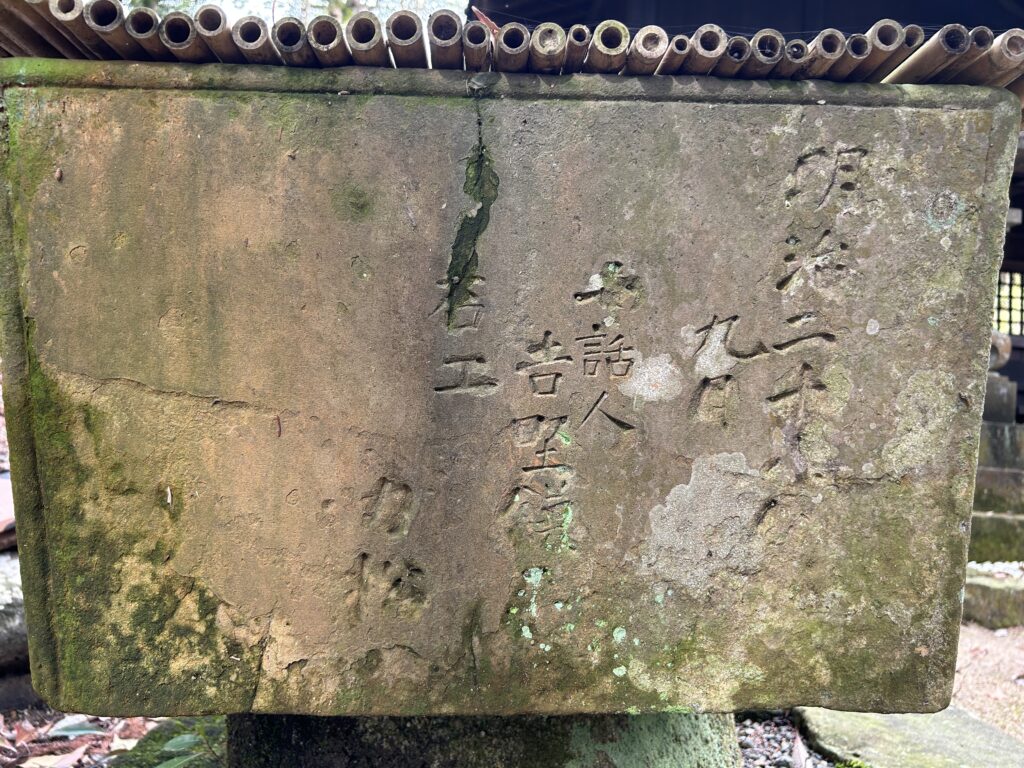

明治28年九月建立の手水鉢。「石工 力松」の刻銘が入る。

石祠群。

明治23年8月建立の天満宮の石祠。

祇園宮と八坂神社の石祠。

御堂。

境内の様子。

桜の時期に参拝させていただいた神社ですが、撮影中に聞こえる小川のせせらぎがなんとも心地よかったです。

♬ 小川のせせらぎ 帰りの道で

妹ととりあった 赤い野苺 ♬

参拝を終えて参道を歩いて帰るとき、いつの間にか五木ひろしさんの「ふるさと」という歌を口ずさんでいましたw

春の外出はやっぱり気持ちいですね!

それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント