こちらの天満神社はJR長崎本線伊賀屋駅の西方およそ200mの距離、佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮地区に鎮座されます。

駅舎西側の踏切を渡ると、中野吉の集落の入り口にクリークに囲まれた境内が現れ、参道入り口に建立された明神鳥居をくぐり神橋を渡ると、白砂の境内に敷かれた一軒幅の石畳の参道が社殿へと延びており、参道の途中には造形の美しい肥前鳥居が奉納されています。

幟杭が打たれ、立砂が盛られた先に二対の石灯篭と明治生まれの砥川型岩乗り狛犬が奉納され、その奥に最近屋根を葺き替えたばかりだという銅板葺き唐破風付き入母屋造の拝殿と瓦葺き流造の本殿が建立されています。

境内の案内板によると通称は「伊賀屋天満宮」と呼ばれており、御祭神は菅原道真、天照皇大神、大綿津見命、加藤清正、梅津見命、伊弉諾命の六柱ですが、国立情報学研究所出版の佐賀県神社誌要では梅津見命を外した五柱と記されています。

境内周りを御神木で囲まれているものの明るく開放的で、境内の隅には鉄棒や滑り台などの遊具が設置されており、いまにも子どもたちの遊ぶ声が聞こえてくるような雰囲気のよい古社です。

社頭。

入口に立つ一の明神鳥居。

「天満神社」の神額が掛かります。

佐賀市名物のクリーク(農業用水路)に架かる円弧形の石造神橋。

親柱に「明和元甲申歳十二月吉日」の刻銘が入ります。

境内に立つ二の鳥居は肥前鳥居です。

肥前鳥居には「天満宮」の神額が掛かります。

やっぱりこのシルエットは最高ですねw

笠木のかけだしの尖った部分にしびれてしまいますw

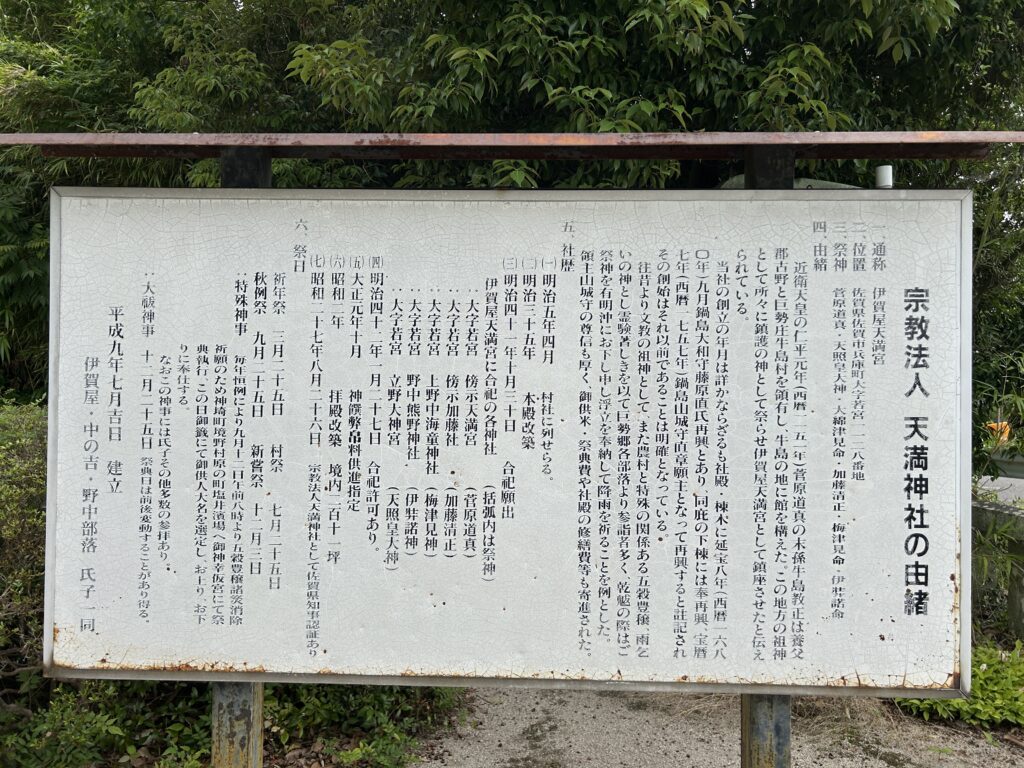

宗教法人天満神社の由緒

一.通称 伊賀屋天満宮

二.佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮一一二ハ番地

三.菅原道真・天照皇大神・大綿津見命・加藤清正・梅津見命・伊弉諾命

四.由緒

近衛天皇の仁平元年(西暦一一五一年)菅原道真の末孫牛島教正は養父郡古野と巨勢庄牛島村を領有し、牛島の地に館を構えた。この地方の祖神として所々に鎮護の神として祭らせ伊賀屋天満宮として鎮座させたと伝えられている。

当社の創立の年月は詳かならざるも社殿・棟木に延宝八年(西暦一六八〇年)九月鍋島大和守藤原直氏再興とあり、同庇の下棟には奉再興、宝暦七年(一七五七年)鍋島山城守直章願主となって再興すると註記され、その創始はそれ以前であることは明確となっている。

往昔より文教の祖神として、また農村と特殊の関係ある五穀豊穣、雨乞いの神として霊験著しきを以て巨勢郷各部落より参詣者多く、旱魃の際はご祭神を有明沖にお下し申し浮立を奉納して降雨を祈ることを例とした。領主山城守の尊崇も厚く、御供米・祭典費や社殿の修繕費等も寄進された。

村社 天満神社 佐賀郡兵庫村大字若宮

“佐賀県神社誌要”より抜粋

祭神 菅原道真 伊弉諾命 天照皇大神 大綿津見命 加藤清正

當社創立の年月は詳かならさるも、社殿棟木に延寶九年九月鍋島大和守藤原直氏再興同庇の下棟に奉再興寶暦七年鍋島山城守願主とあるにより考ふれば、創始は其以前なること明なり、往昔より雨乞の神として霊験著しきを以って、巨勢郷各部落より早魃の際は有明海に御神幸をなし浮立を奉納して降雨を祈るを例とせり、領主山城守の崇敬厚く御供米祭典費社殿の修繕等あり。

明治五年四月村社に列せらる。祭神伊弉諾命外三柱は無格社合祀に依り追加す。

通称は「伊賀屋天満宮」と呼ばれているようですが、佐賀県神社誌要によると社号は天満神社となっているようです。

御手水。

銅板葺きの唐破風付き入母屋造りの拝殿。

屋根は最近葺き替えれれたばかりだと地元の方が教えてくださいました。

拝殿前の様子。

砥川型岩乗り狛犬。

台座には「明治十丁丑歳八月上旬」の刻銘が入ります。

向拝下の様子。唐破風下には鶴の細工が施されています。

拝殿の中の様子。

天井絵が描かれていますが、部分的に補修されているようです。この状態で継続的に保存していくというのはやはり難しいのでしょうね。

瓦葺き流造の本殿。

猿田彦大神と末社。

こちらの末社に梅津見命が祭祀されているのかもしれませんね。

境内脇に安置されている石造物群。

境内の中の様子。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント