こちらの諏訪神社はJR筑肥線桃川駅の東方およそ300mの距離、佐賀県伊万里市松浦町桃川下分の町なか南の小丘の上に鎮座されます。

閑静な住宅街の中に入ると、まず西へ延びる参道入口の真新しい社号標と鳥居に目が留まります。境内入口までに計三基の鳥居が奉納され、十八段の石段を上がるとまず岡崎現代型の狛犬が迎えてくれます。一間幅の石畳の参道の先には出雲型と思われる狛犬が奉納され、入母屋造の拝殿と流造の本殿を守護しています。

資料によると、文武天皇二年の棟札があることから創建は飛鳥時代のころと思われ、御祭神は武御名方神、副祭神は合祀によって追加された豊受媛神、大山祇神、菅原道真公の三柱です。

参道脇の生け垣は綺麗に刈りこまれており、境内の南側にはお役御免となった古い鳥居や石灯籠が纏められて祀られています。危機管理を始めしっかり管理されている様子に、氏子の皆さんの日々のご苦労がわかります。

社頭。

参道入口に建立された一の明神鳥居。

鳥居の柱の裏側には「平成十九年丁亥九月 桃川氏子中」と「御遷座二百周年記念造立」の刻銘が入ります。

諏訪神社の社号標。

二の明神鳥居。

参道の両脇の生け垣が綺麗に刈りこまれています。

境内入口の遠景。

境内入口の石段参道前に建立されている三の明神鳥居。

石段参道を上ると岡崎現代型の狛犬が奉納されています。

手水舎。

入母屋造りの拝殿。

村社 諏訪神社 西松浦郡松浦村大字桃川

“佐賀県神社誌要”より引用

祭神 武御名方神 豊受媛神 大山祇命 菅原道真

遠く上古より奉祀の神社ならむ、文武天皇二年社殿再建の棟札今に存するのみならす、祭神は此の地方にて御神誕ありしとの口牌さへ傳ふるを以て知らる、其後寛文の頃藩主鍋島勝茂の臣、中野神右エ門、成富兵庫茂安と共に此地を開墾し、社地の周囲耕地となりしを以て、神威を畏み文化年間現社地に遷座し鎮護の産土神と崇奉し元の社地を古宮と稱す、明治五年村社に列せらる。無格社合祀により祭神豊受媛神外二柱追加す

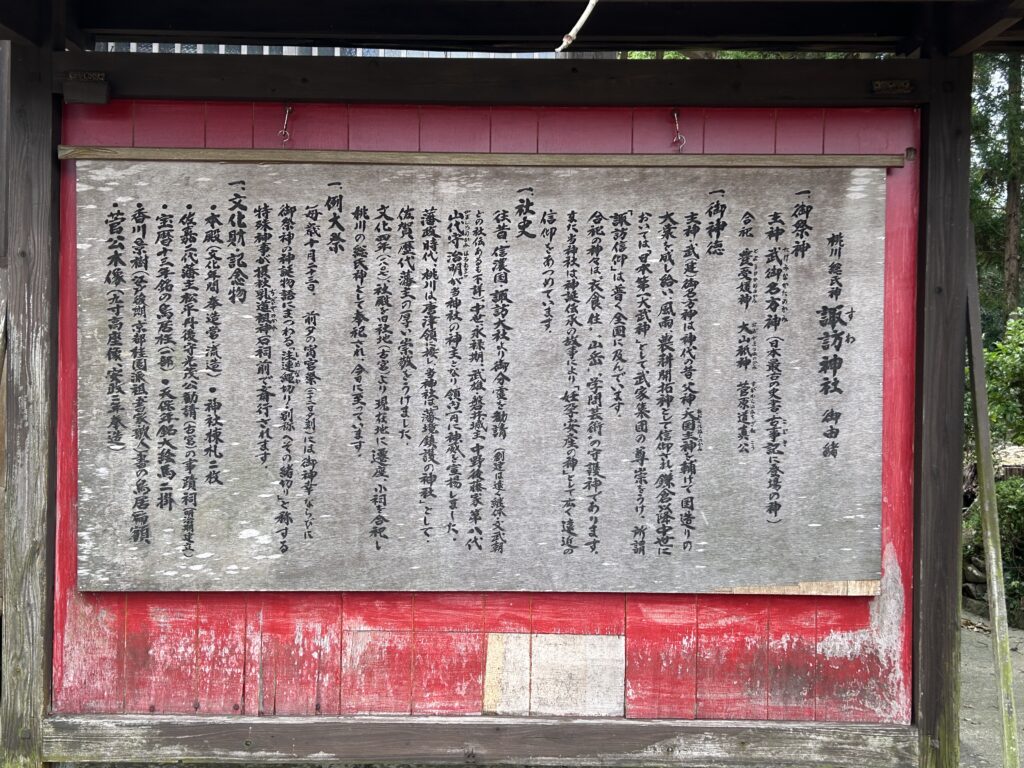

拝殿前の案内板。

桃川総氏神 諏訪神社 御由緒

一、御祭神

主神 武御名方神(日本最古の史書、古事記に登場の神)

合祀 豊受媛神・大山祇神・菅原道真公

一、社史

往昔、信濃国・諏訪大社より御分霊を勧請(創建は遠く継体・文武朝との社伝あるも不詳)中世、永禄期、武雄・磐井城主中野後藤家第八代山代守治明が当神社の神主となり、領内一円に神威を宣揚しました。

藩政時代、桃川は唐津領に接し、当神社は「藩境鎮護の神社」として、佐賀歴代藩主の厚い崇敬をうけました。

文化四年(一八〇七)、社殿を旧社地(古宮)より現在地に遷座、小祠を合祀し桃川の総氏神として奉祀され、今日に至っています。

肥前石工の作風とは全く異なる狛犬さんです。

造立年代や石工銘の確認ができませんが、おそらく出雲型の「構え」の狛犬と思われます。

向拝下の様子。

拝殿の中の様子。

鴨居の上には十八歌仙の額が掛けられています。

流造の本殿。

境内社の天満宮。

お役御免となった先代の鳥居がしっかり残されています。こういうものを見るのはじつにいいものです。

こちらも同じくお役御免となった石灯篭などが纏められています。

御堂。

御神木。

御神木。

今日も最後までご覧いただきありがとうございます。

ランキングに挑戦しています。⇩ポチッとクリックいただければとても励みになります!

コメント